Archäologie

Der Aargau ist ein Archäologiekanton! Über 3700 archäologische Fundstellen sind sichtbar in der Landschaft und unsichtbar im Boden erhalten. Sie prägen die Landschaft und sind Teil unserer Aargauer Biografie − und das seit 100'000 Jahren.

Archäologie erforscht die Vergangenheit des Menschen anhand von materiellen Überresten. Diese stammen überwiegend aus dem Boden. Bodenfunde sind die Quellen für Zeitepochen, in denen es keine oder nur wenig schriftliche Überlieferungen gibt. Deshalb sind archäologische Hinterlassenschaften von öffentlichem, allgemeinem Interesse. Darum beansprucht sie der Kanton von Gesetzes wegen auch als Eigentum zugunsten der Allgemeinheit – Das heisst: die archäologischen Hinterlassenschaften gehören uns allen als Gemeinschaft.

Unser neustes Video

Archäologie im Aargau

Der Kanton Aargau ist reich an archäologischen Fundstellen – über 3700 sind dokumentiert, einige von internationaler Bedeutung. Besonders das untere Fricktal weist paläolithische Funde auf, da es nicht von Gletschern überprägt wurde. Ein archäologischer Hotspot ist das Möhliner Feld, wo Spuren menschlicher Aktivitäten aus über 100'000 Jahren entdeckt wurden.

Das Neolithikum und die Bronzezeit sind durch bedeutende Fundstätten geprägt, darunter die UNESCO-Welterbe-Pfahlbauten am Hallwilersee und die Höhensiedlungen Wittnauer Horn und Möriken-Kestenberg. Die Eisenzeit zeigt sich durch verschiedene Grabhügelnekropolen sowie das keltische Oppidum auf dem Windischer Sporn.

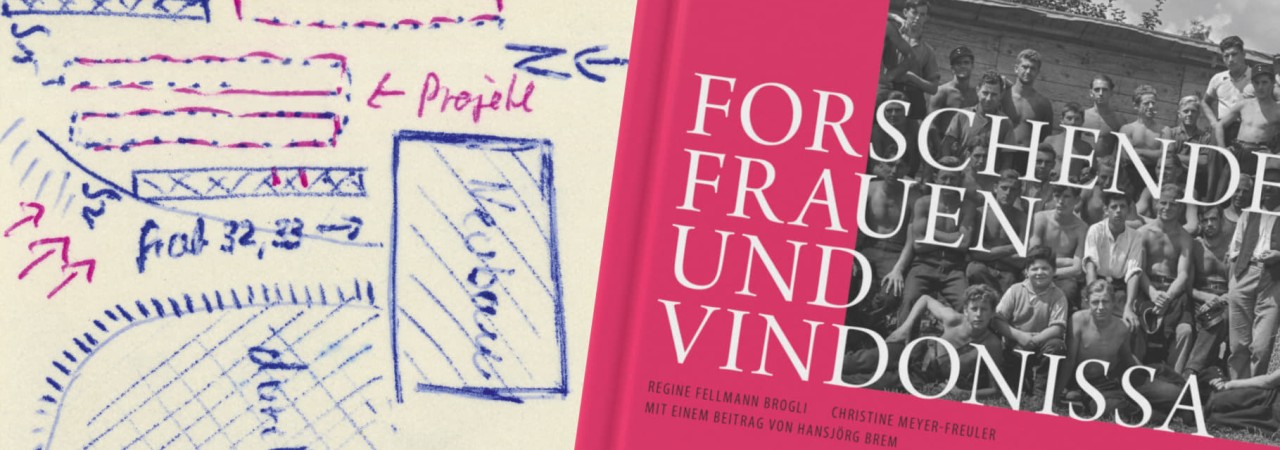

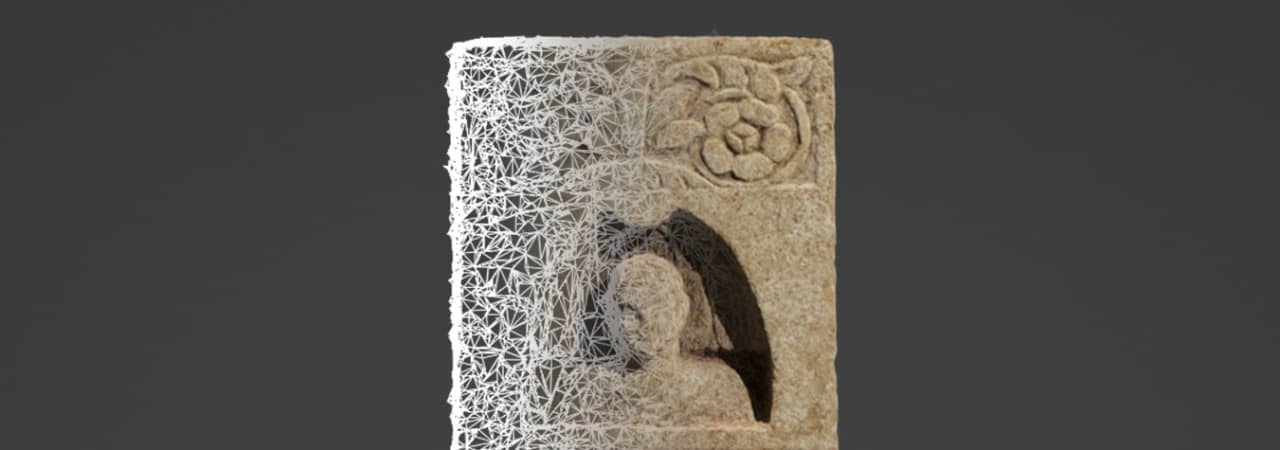

Beeindruckendes römisches Erbe

Die Römer hinterließen im Aargau ein beeindruckendes archäologisches Erbe. Das Legionslager Vindonissa war ein bedeutender Motor der Romanisierung, und die Funde aus seinem Schutthügel liefern einzigartige Einblicke in das römische Militärleben. In Kaiseraugst befinden sich Augusta Raurica und das spätantike Kastell Castrum Rauracense. Besonders bekannt ist der Silberschatz von Kaiseraugst, einer der schönsten archäologischen Funde der Schweiz. Auch Vici-Siedlungen, Gutshöfe und Gehöfte belegen die hohe Siedlungsdichte der römischen Epoche.

Geprägte Landschaft

Das heutige Landschaftsbild des Aargaus ist stark durch das Mittelalter geprägt. Viele Dörfer entstanden in dieser Zeit, und zahlreiche Bestattungen, wie das Gräberfeld Bad Zurzach-Wasenacher mit etwa 1000 Individuen, zeugen von der Bevölkerungsgeschichte. Mittelalterliche Stadtgründungen bilden heute die regionalen Zentren, ergänzt durch rund 100 Schlösser und Burgen, darunter die Stammburg der Habsburger, sowie bedeutende Klöster und Kirchen.

Besonders prägend war die archäologisch fassbare Eisenerzverarbeitung im nördlichen Aargau, mit Zentren in Wölflinswil, Herznach und Laufenburg. Ergänzend dazu widerspiegeln die ältesten erhaltenen Gebäude in den Dorfkernen – meist spätgotische Steinbauten oder frühneuzeitliche Hochstudhäuser aus Holz – die agrarische Tradition der Region.