Der Kanton Aargau geht voran

Aus Sicht des Kantons Aargau ist der Klimawandel eine der bedeutendsten Herausforderungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Regierungsrat unterstützt das Klima-Abkommen von Paris und setzt sich dafür ein, die Ziele des Bundes zu erreichen. Im Vordergrund steht das übergeordnete Klimaschutz-Ziel von Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Ebenso wichtig ist es jedoch, sich an die Veränderungen, die durch den Klimawandel verursacht werden, anzupassen.

Transparenz schaffen

In seiner zweiteiligen Klimastrategie zeigt der Regierungsrat gegenüber der Bevölkerung, der Wirtschaft, den Gemeinden und der Politik auf, wo der Kanton Aargau die Schwerpunkte zur Bewältigung des Klimawandels setzt und welche Massnahmen er ergreift. Mit der Klima-Metrik wird anhand verschiedener Indikatoren jährlich der Fortschritt in der Umsetzung der Klimastrategie dokumentiert und überprüft.

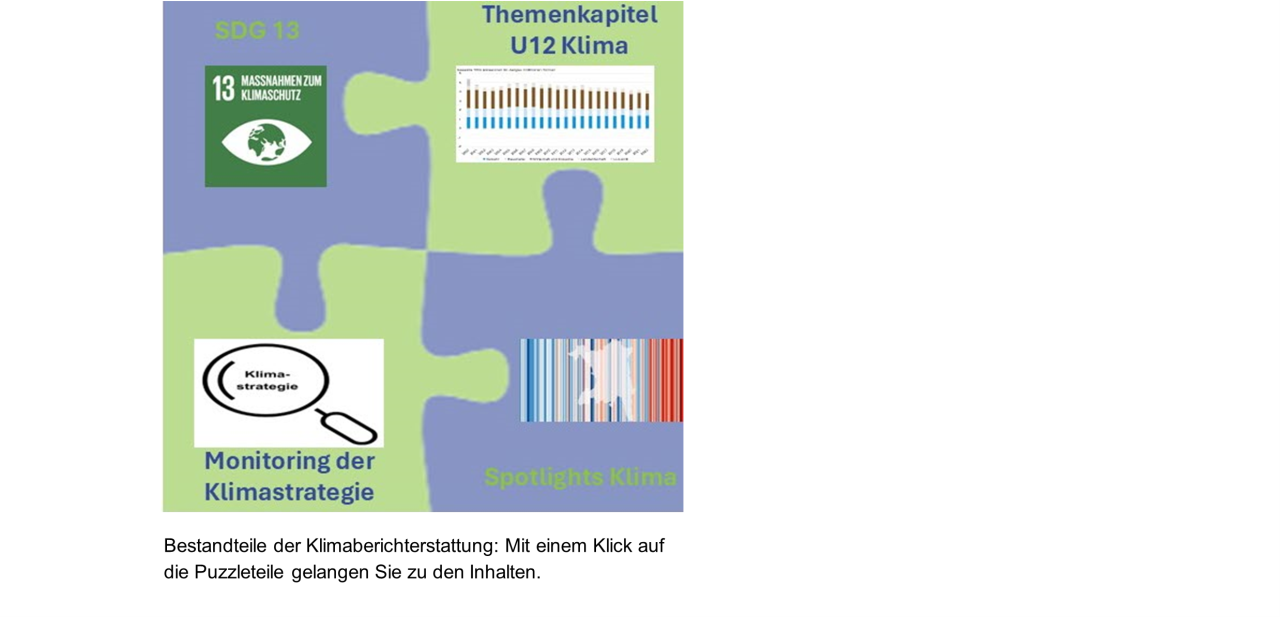

Alle vier Jahre findet die übergeordnete Klima-Berichterstattung im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts statt. Diese enthält die beiden zentralen Formate (SDG 13 und Themenkapitel U12) und wird ergänzt mit einem neuen Teil zum Monitoring der kantonalen Klimastrategie sowie 15 Spotlights zu ausgewählten Massnahmen des in der Klimastrategie integrierten Klima.

Die Klimastrategie knüpft am Entwicklungsleitbild (ELB) 2025–2034 des Regierungsrats an. Die siebte Stossrichtung im Themenfeld Umwelt legt fest, dass der Kanton die kantonale Klimastrategie weiterentwickelt und eine Vorbildfunktion einnimmt. Ausserdem will der Regierungsrat durch die Umfeldentwicklungen Klimaschutz und Klimaanpassung in die kantonalen Aufgaben einbeziehen und als Chance für Innovationen nutzen.

Die Umsetzung vorantreiben

Der Kanton Aargau übernimmt als Teil der öffentlichen Hand eine wichtige Rolle in der Gesellschaft – nicht nur durch die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen und Infrastrukturen, sondern auch als Vorbild für die Gemeinden und die Bevölkerung. Mit der Annahme des Klima- und Innovationsgesetzes (KlG) durch das Schweizer Stimmvolk sowie der Annahme eines Klimaparagrafen in der kantonalen Verfassung ist der Kanton verpflichtet, seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten. Das übergeordnete Ziel ist die Erreichung von Netto-Null Treibhausgasemissionen im Kanton Aargau bis 2050.

Die kantonale Verwaltung übernimmt dabei eine Vorreiterrolle: Sie soll bereits bis 2040 klimaneutral werden und so als Vorbild für andere staatliche Ebenen, Unternehmen und die Bevölkerung dienen. Zur Umsetzung dieses Ziels hat der Regierungsrat im Juli 2025 die “Roadmap Netto-Null 2040” für die kantonale Verwaltung verabschiedet. Sie zeigt auf, mit welchen konkreten Massnahmen die Verwaltung ihre Emissionen schrittweise senken kann.

Auf Antrag des Regierungsrats hat der Grosse Rat zudem ein Klimakapitel im Richtplan (PDF, 4 Seiten, 81 KB) beschlossen, um die räumlichen Auswirkungen des Klimawandels frühzeitig zu erkennen und um aus einer Gesamtsicht heraus die geeigneten Massnahmen zu koordinieren. Seit Juni 2024 ist ein Klimaparagraf in der kantonalen Verfassung verankert und nimmt Kanton und Gemeinden in die Pflicht, die Klimaziele umzusetzen (Art. 42a).

Den Dialog stärken

Im Umgang mit dem Klimawandel ist der Beitrag aller Akteurinnen und Akteure im Kanton gefordert. Deshalb legt der Kanton Aargau grossen Wert auf die Sensibilisierung, Information und den Austausch. Regelmässige Informations- und Netzwerkanlässe für die Mitarbeitenden der Verwaltung, für Gemeinden sowie für die Beteiligungen des Kantons sensibilisieren für Aspekte rund um den Klimawandel und stärken den Dialog mit wichtigen kantonalen Stakeholdern. Zudem steht eine Vielzahl an Beratungsangeboten, Hilfsmitteln und Förderinstrumenten für Private und Gemeinden zur Verfügung.

Der Kanton Aargau pflegt eine aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Stellen beim Bund, mit den Klimafachstellen der anderen Kantone sowie im Rahmen der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK).

Geschäfte zum Thema Klima im Grossen Rat

- Postulat: "Mehr Bäume auf öffentlichem Grund"

Geschäftsnummer: 24.81 - Interpellation: Entsiegelung von öffentlichen Flächen für Klima und Biodiversität

Geschäftsnummer: 24.11 - Interpellation: Auswirkungen einer Annahme des Bundesgesetzes über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG) auf den Kanton Aargau

Geschäftsnummer: 23.56 - Interpellation: Chancen für Klima und Wirtschaft durch Aufbau einer Infrastruktur zur Abscheidung und Speicherung von CO2

Geschäftsnummer: 23.396 - Initiative: Aargauische Volksinitiative "Klimaschutz braucht Initiative! (Aargauische Klimaschutzinitiative)"

Geschäftsnummer: 23.36 - Interpellation: Kreislaufwirtschaft und kreislauforientiertes Bauen

Geschäftsnummer: 23.336 - Parlamentarische Initiative: Neuer Paragraf "Klima" in der Verfassung des Kantons Aargau; Bericht und Entwurf zur 2. Beratung (22.360)

Geschäftsnummer: 23.269 - Interpellation: Umsetzung Klima- und Innovationsgesetz KIG (Netto-Null 2040 für die kantonale Verwaltung)

Geschäftsnummer: 23.198 - Interpellation: Gesundheitliche Auswirkungen der zunehmenden Hitzebelastung auf die Bevölkerung

Geschäftsnummer: 23.189 - Interpellation: Ausbaupotenzial Biomasse für die Energieversorgung und den Klimaschutz

Geschäftsnummer: 23.10 - Postulat: Entwässerung im Kanton Aargau hinsichtlich Hitze-/Trockenperioden und Auswirkungen auf Fliessgewässer oder das Grundwasser

Geschäftsnummer: 22.238 - Interpellation: Kostenlose Aargauer Beiträge zur Reduktion der Klima- und Umweltbelastung

Geschäftsnummer: 22.234 - Kantonaler Richtplan: Anpassung des Richtplans; Sachbereich H Hauptausrichtungen und Strategien, Kapitel H7 Klima

Geschäftsnummer: 22.210 - Motion: Aktuelle und zukunftsgerichtete Energiestrategie für den Energiekanton Aargau

Geschäftsnummer: 22.204 - Parlamentarische Initiative: Klima-Artikel in der Verfassung

Geschäftsnummer: 21.159 - Aargauische Volksinitiative: Klimaschutz braucht Initiative!

Geschäftsnummer: 21.92 - Interpellation: Klimaauswirkungen durch Einhaltung Höchstgeschwindigkeiten durch Güterfahrzeuge

Geschäftsnummer: 20.336 - Postulat: Schaffung einer Fachstelle Klimawandel

Geschäftsnummer: 19.273 - Postulat: Klimaeffiziente Bewirtschaftung der kantonseigenen Gebäude

Geschäftsnummer: 19.247 - Klimadebatte

Geschäftsnummer: 19.227 - Motion: Nachweis über Klimaauswirkungen in Botschaften des Regierungsrats

Geschäftsnummer: 19.198 - Postulat: Klimaschutz als erstrangige Staatsaufgabe und kantonale Klimaschutzstrategie

Geschäftsnummer: 19.96 - Motion: Erarbeitung Massnahmenplan Klimaschutz Kt. AG

Geschäftsnummer: 19.43 - Postulat: Gesetzesanpassungen zur Förderung klimafreundlicher Architektur

Geschäftsnummer: 18.168 - Interpellation: Hitzesommer 2018 und Folgen der Klimaerwärmung

Geschäftsnummer: 18.167 - Parlamentarische Initiative: Aufnahme der Klimaschutzbestrebungen in die Verfassung

Geschäftsnummer: 18.162 - Interpellation: Chancen und Risiken des Klimawandels

Geschäftsnummer: 17.238 - Interpellation: Klimaauswirkungen neuer Atomkraftwerke in Gösgen

Geschäftsnummer: 08.379 - Postulat: Abschätzung Risiken Klimaveränderungen und Massnahmenvorschläge

Geschäftsnummer: 05.246