Klima-Metrik

Das Ziel der Klima-Metrik ist es, mithilfe von verschiedenen Indikatoren den Fortschritt in der Umsetzung der Klimastrategie zu dokumentieren und zu überprüfen. Wenn sich die Indikatoren nicht in die gewünschte Richtung entwickeln, sollen entsprechende Massnahmen ergriffen oder Anpassungen bei der Klimastrategie vorgenommen werden.

Die Klima-Metrik verschafft Transparenz, indem regelmässig Rechenschaft über den Fortschritt der Klimastrategie abgelegt wird. Dies geschieht mit Indikatoren, welche für jedes Handlungsfeld im Klimakompass ausgewiesen werden.

Im vierjährlichen Rhythmus findet das Monitoring der kantonalen Klimastrategie im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung statt. Das Monitoring basiert auf der Klima-Metrik sowie dem Massnahmenplan. Das Ziel ist es, den Fortschritt in den Handlungsfeldern der kantonalen Klimastrategie und die Wirkung der umgesetzten Massnahmen zu Klimaschutz und -anpassung einzuschätzen.

Indikatoren im Klimaschutz

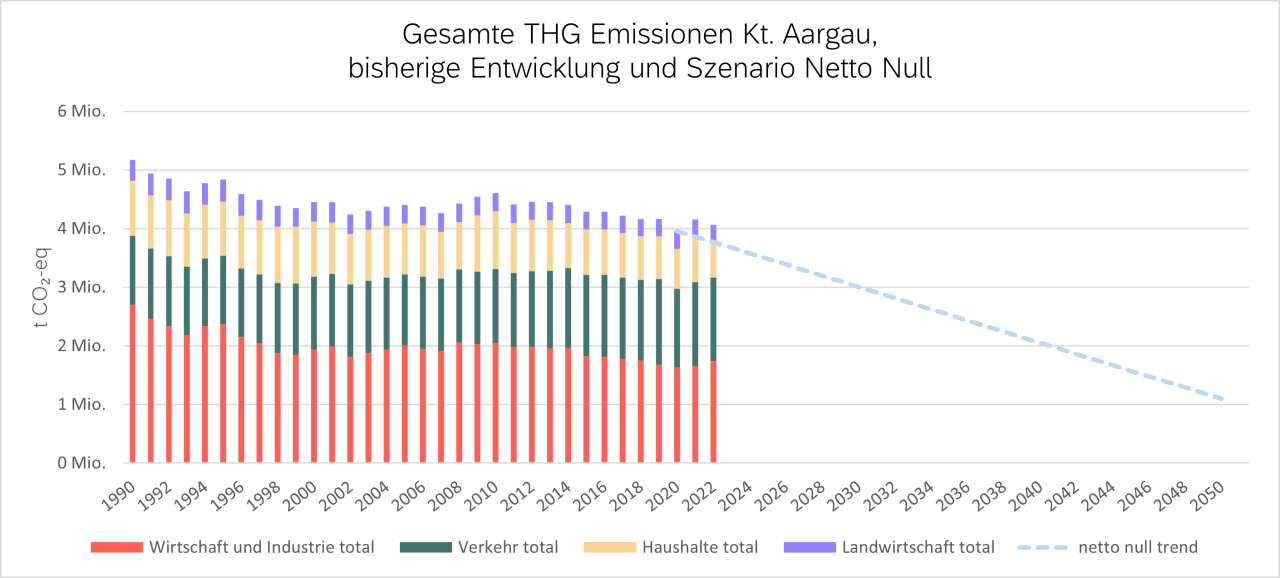

Im Bereich des Klimaschutzes dienen Treibhausgasemissionen als zentrale Indikatoren zur Messung der Fortschritte. Für jedes Handlungsfeld werden die bisherigen Emissionen im Kanton Aargau ausgewiesen. Die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den vier Sektoren – Verkehr, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft – ist in der untenstehenden Grafik als Zeitreihe von 1990 bis 2023 dargestellt. Diese Indikatoren, gemessen in Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr, folgen dem Territorialprinzip.

Für die Erreichung des Netto-Null Ziels dürfen diese Sektoren im Kantonsgebiet bis 2050 keine Treihausgasemissionen mehr verursachen. Der dargestellte Absenkpfad zeigt den angestrebten Verlauf bis zum Netto-Null-Ziel 2050 und orientiert sich an den Energieperspektiven des Bundes. Die kontinuierliche Überwachung dieser Indikatoren ermöglicht eine gezielte Steuerung der Klimaschutzmassnahmen.

Bild mit der Entwicklung der THG Emissionen im Kanton Aargau und dem Szenario Netto Null 2050.

Die nachfolgende Übersicht weist jedem Handlungsfeld den passenden Indikator zu.

Handlungsfelder Klimaschutz

Weitere Informationen zu den Handlungsfeldern sind unter der SeiteKlima-Kompassauffindbar.

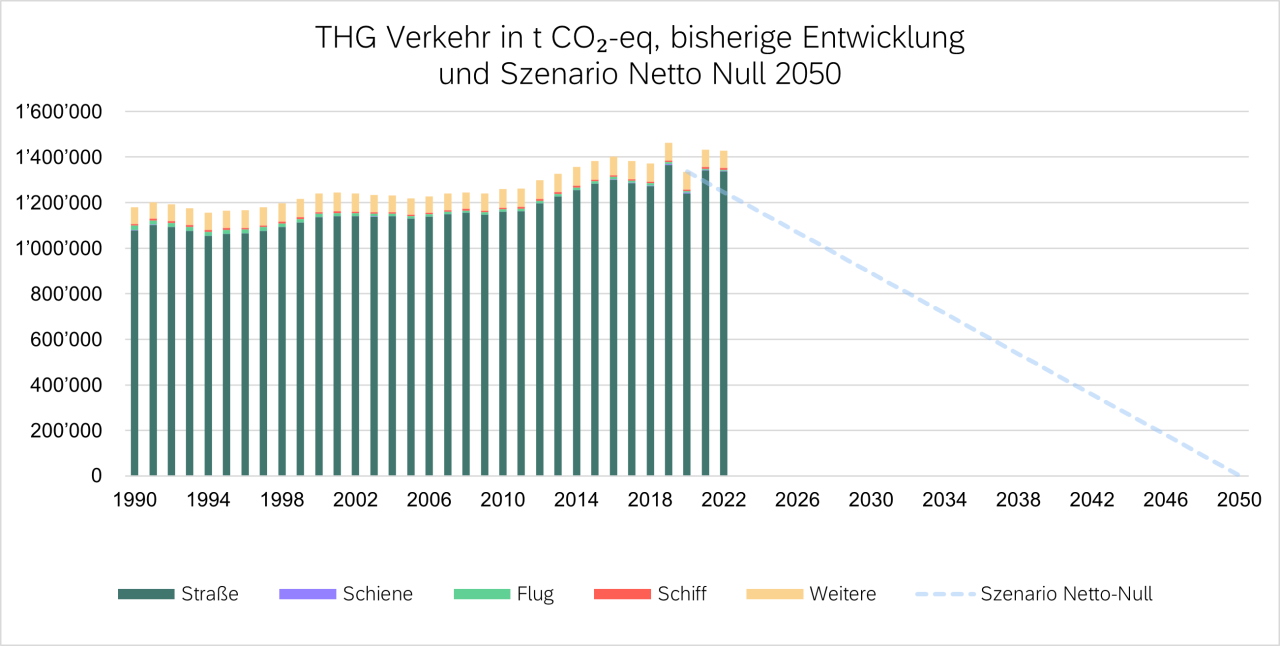

Dekarbonisierung Verkehr: Treibhausgasemissionen

Unter dem Sektor Verkehr werden die Emissionen aller Verkehrsmittel ausgewiesen, jedoch ohne internationalem Flug- und Schiffsverkehr (diese werden, übereinstimmend mit den Richtlinien der UNO-Klimakonvention, separat auf nationaler Ebene ausgewiesen). Die Emissionen der Treibstoffe (Benzin, Diesel, Kerosin) werden nach dem Verursacherprinzip ausgewiesen. Das bedeutet, dass die auf kantonalem Territorialgebiet immatrikulierten Fahrzeuge in die Bilanz einbezogen werden.

Bei der Unterteilung in die einzelnen Verkehrsträger ist zu beachten, dass Strom bei der Bilanzierung als fossil-frei betrachtet wird. Dadurch hat der Schienenverkehr keine Emissionen. Unter die Kategorie "Weitere" fallen zum Beispiel Baumaschinen.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

National zeigen die CO₂-Emissionen des Verkehrs in den letzten Jahren einen allmählich sinkenden Trend (-8 %), insbesondere durch die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen (Aargauer Daten zu den THG-Emissionen Verkehr sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts in Überarbeitung). Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Rückgang teilweise auf die Covid-19-Pandemie bedingten Veränderungen im Mobilitätsverhalten zurückzuführen ist.

Im Sektor Verkehr entfallen die meisten Treibhausgasemissionen auf den Personenverkehr (Personenwagen, Motorräder, Reisebusse). Der Güterverkehr (Lastwagen und Lieferwagen) und der übrige Verkehr (Bahn, Schifffahrt, Linienbusse usw.) tragen in geringerem Umfang zu den Gesamtemissionen bei.

Der Anteil biogener Treibstoffe am gesamten Treibstoffverbrauch ist leicht angestiegen. Die Dekarbonisierung des Verkehrs nimmt mit der steigenden Elektrifizierung der Motorfahrzeuge zu, der Handlungsbedarf bezüglich THG-Emissionen ist jedoch weiterhin gross.

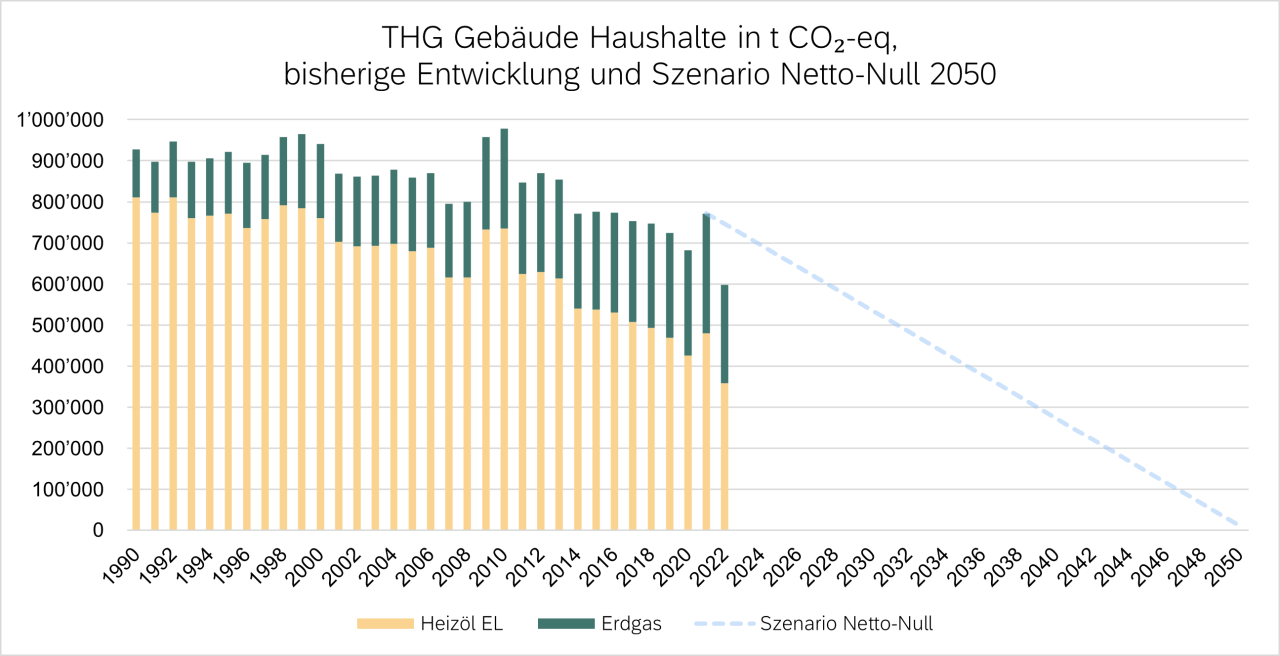

Ressourcenschonender Gebäudepark: Treibhausgasemissionen

Dieser Indikator zeigt die Emissionen, welche beim Verbrauch fossiler Brennstoffe für die Bereitstellung von Wärme und Warmwasser in den Haushalten (Wohngebäuden) des Kantons entstehen. Relevant für die Treibhausgase sind Heizöl, Erdgas und Steinkohle (sehr kleine Anteile, nicht sichtbar). Die weiteren Energieträger sind CO₂-neutral (Fernwärme, Umweltwärme, Holz, Biogas, etc.).

Die Emissionen von Geschäftsgebäuden werden im Handlungsfeld "Klimaneutrale Industrie und Gewerbe basierend auf Kreislaufwirtschaft" ausgewiesen.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Die THG-Emissionen im Bereich Gebäude (Heizen und Warmwasser in Wohn- und Dienstleistungsgebäuden) sind seit 1990 um fast 36 % gesunken. Dies obwohl die Energiebezugsflächen sowohl bei den Haushalten als auch im Dienstleistungssektor stetig zugenommen haben. Der Rückgang an THG-Emissionen konnte insbesondere durch hohe Standards bei Neu- und Umbauten, die energetische Sanierung älterer Gebäude und den Ersatz von fossilen Heizungen (Heizöl, Gas) durch erneuerbare Heizsysteme erreicht werden.

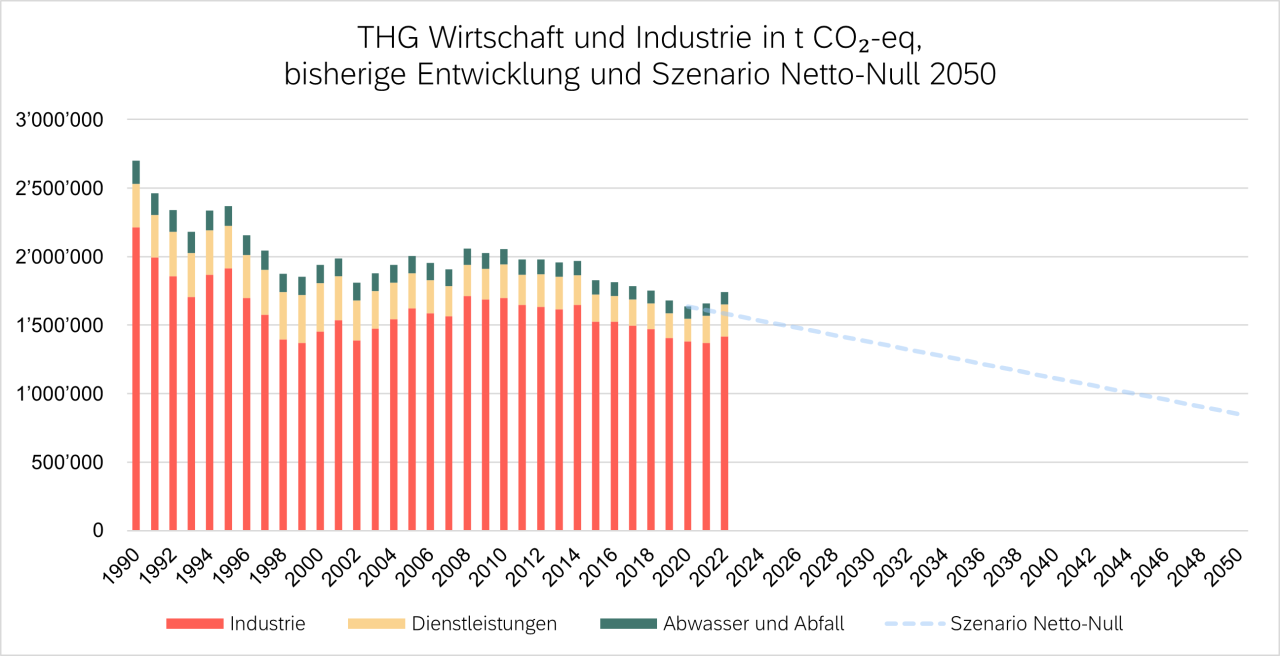

Klimaneutrale Industrie und Gewerbe: Treibhausgasemissionen

Dieser Indikator besteht aus den energetischen Emissionen des tertiären Sektors (Dienstleistungsgebäude, insbesondere Wärme und Warmwasser) sowie den energie- und prozessbedingten Emissionen des sekundären Sektors (Industrie). Die Emissionen aus der Abfallbewirtschaftung (inkl. Abfallverbrennung) und aus Deponien und Abwasserreinigungsanalgen werden ebenfalls mitgezählt.

Erläuterung zu den Kategorien:

- Dienstleistungen = Energetische Emissionen des tertiären Sektors

- Industrie = Energetische Emissionen des sekundären Sektors, Flüchtige Emissionen, Emissionen von Grossverbrauchern (energetische und nicht-energetische Emissionen)

- Abwasser und Abfall = Deponierung, Industrielle Kompostierung/Vergärung, Abfallverbrennung, Abwasserreinigung gemäss Bund

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Die THG-Emissionen sind seit 1990 um rund 36 % gesunken, obwohl die relevanten Kenngrössen massgeblich angestiegen sind (Bruttowertschöpfung und Energiebezugsfläche der Industrie). Dies weist auf eine gewisse Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Klimaauswirkungen hin.

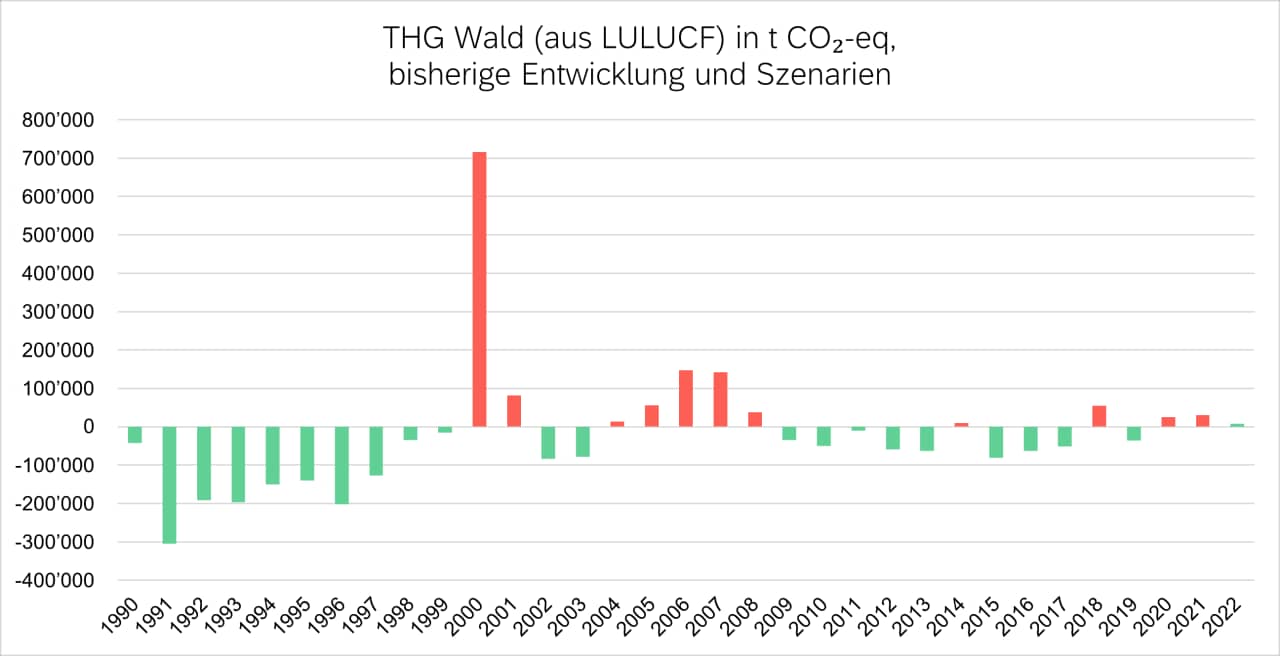

Wald als Kohlenstoffspeicher: Treibhausgase Landnutzungsänderungen

Dieser Indikator zeigt die Emissionen durch "Landnutzungsänderungen" (Land Use, Land Use Change and Forestry, kurz LULUCF). Diese Kategorie umfasst Treibhausgasemissionen und Speicherung von CO₂ aufgrund von Veränderungen der Kohlenstoffvorräte in der Vegetation und im Boden. Der Aargau besteht zu rund einem Drittel aus Waldflächen, welcher sowohl Senke als auch Emittent sein kann. Auch Acker- und Grünland sowie Feuchtgebiete zählen dazu.

Der Absenkpfad wird nicht abgebildet, da er nicht repräsentativ ist aufgrund der starken Schwankungen (z.B. Sturm Lothar im Jahr 1999).

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Seit Jahrzehnten führte die Waldbewirtschaftung zu einem Aufbau des Gesamtkohlenstoffspeichers in Bäumen, Totholz, Streu und Waldboden. In den vergangenen Jahren lag die Holznutzungsmenge infolge von Sturmschäden (Vivian Februar 1990, Lothar Dezember 1999) und Trockenheit teilweise über dem Zuwachs.

Eine klimapolitisch sinnvolle Holznutzung wird erreicht, wenn das zuwachsende Holz in einer Kaskadennutzung zuerst für langlebige, hochwertige Holzprodukte genutzt (z. B. Möbel oder verbaut in Gebäuden), danach mehrfach wiederverwendet und erst am Schluss des Lebenszyklus als Energieträger eingesetzt wird.

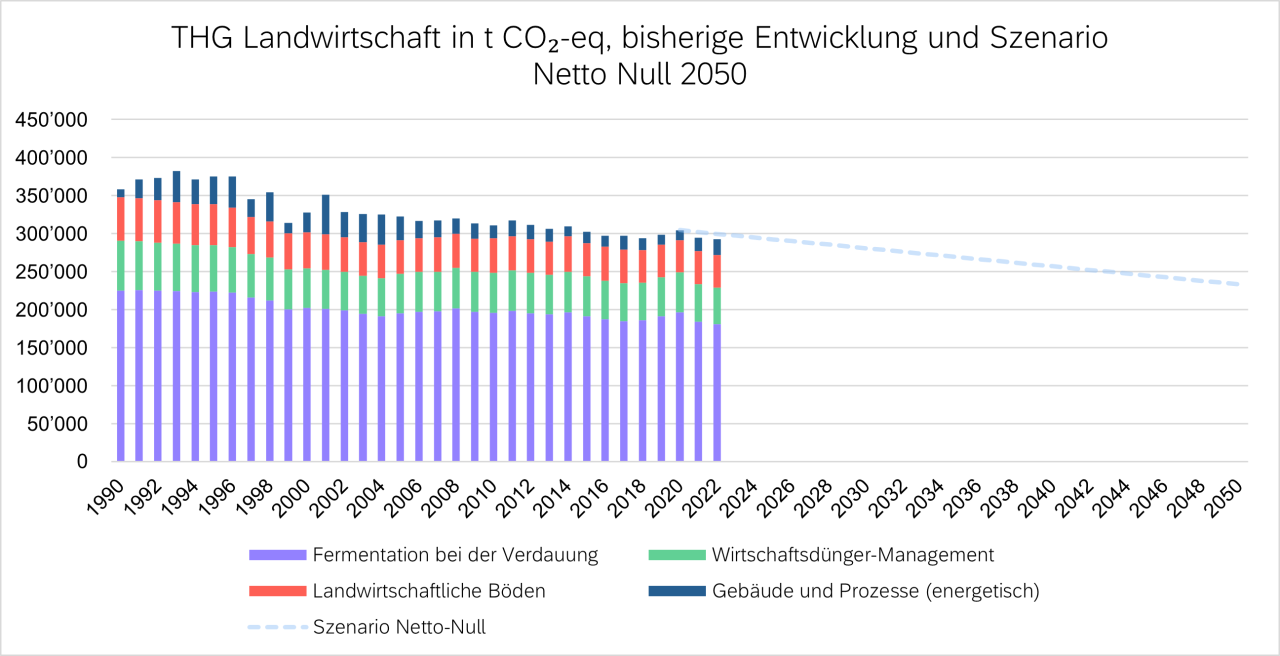

Klimaschonende Landwirtschaft: Treibhausgasemissionen

Dieser Indikator besteht aus den energetischen Emissionen der Landwirtschaftsgebäude, sowie aus den nicht-energetischen Emissionen der Fermentation bei der Verdauung von Nutztieren, der landwirtschaftlichen Böden, und des Dünger-Managements.

Erläuterung zu den Kategorien:

- Dünger-Management = Dünger, den die Nutztiere auf dem Feld hinterlassen.

- Landwirtschaftliche Böden = Hier wird der ausgebrachte Dünger berücksichtigt.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Die Gase Methan und Lachgas werden für die Bilanzierung in CO₂-Äquivalente umgerechnet und fallen um ein Vielfaches stärker ins Gewicht als CO₂ aufgrund ihrer Treibhauswirksamkeit. Diese ist für Methan 25-mal wirksamer als CO₂ und für Lachgas sogar 298-mal. Gesamthaft sind die Treibhausgasemissionen im Bereich Landwirtschaft seit 1990 um rund 20 % gesunken. Seit den frühen 2000er-Jahren stagnierten die dominierenden CH₄- und N₂O-Emissionen, während sich der rückläufige Trend bei den CO₂-Emissionen fortsetzte.

Innovationsförderung und Partizipation: zurzeit kein Indikator

Aufgrund fehlender Indikatoren für das Handlungsfeld "Innovationsförderung und Partizipation" ist keine Aussage möglich.

Verschiedene Projekte und Massnahmen fördern Innovationen in den Bereichen Klimaschutz (z. B. Entwicklungsschwerpunkt "Förderung ressourcenschonender Innovationen") oder Partizipation und Sensibilisierung (z. B. Citizen Science Projekte im Zusammenhang mit Hitzewahrnehmung oder Lebensmittelverschwendung).

Beteiligungen, Beschaffung und Finanzierung: zurzeit kein Indikator

Aufgrund fehlender Indikatoren für das Handlungsfeld "Beteiligungen, Beschaffung und Finanzierung" ist keine quantitative Aussage zum Status auf kantonaler Ebene möglich.

Die Beteiligungen unterstehen als privatrechtliche oder selbstständig öffentlich-rechtliche Unternehmen nicht der direkten Führung des Regierungsrats. Trotzdem nimmt der Kanton über die Eigentümerstrategien Einfluss auf die Beteiligungen. Diese werden periodisch überarbeitet. Dabei nehmen die Eigentümerstrategien, welche Zielsetzungen zur Nachhaltigkeit enthalten, kontinuierlich zu. Der Kanton organisiert zudem regelmässige Netzwerkveranstaltungen für die Beteiligungen zu Nachhaltigkeits- und Klimathemen.

Gemeinsam mit den anderen Kantonen der Nordwestschweizer Regierungskonferenz hat der Kanton Aargau Leitsätze zu den Themen nachhaltiges Bauen, nachhaltige öffentliche Beschaffung sowie klimaverträgliche und nachhaltige Finanzanlagen verabschiedet. Die Umsetzung obliegt nun den einzelnen Kantonen.

Indikatoren in der Klimaanpassung

Im Bereich der Klimaanpassung wurden Indikatoren definiert, welche aufzeigen, inwiefern klimabedingte Risiken reduziert beziehungsweise Chancen genutzt, und die Anpassungsfähigkeit der Systeme gesteigert werden. Bei den Indikatoren wird zwischen Impact-Indikatoren (I) - den Auswirkungen des Klimawandels - und Response-Indikatoren (R) - der Wirkung einer Anpassungsmassnahme - unterschieden. Im Bereich Klimaanpassung gibt es keinen zusammenfassenden Gesamtindikator.

Handlungsfelder Klimaanpassung

Weitere Informationen zu den Handlungsfeldern sind auf der Seite Klima-Kompass auffindbar.

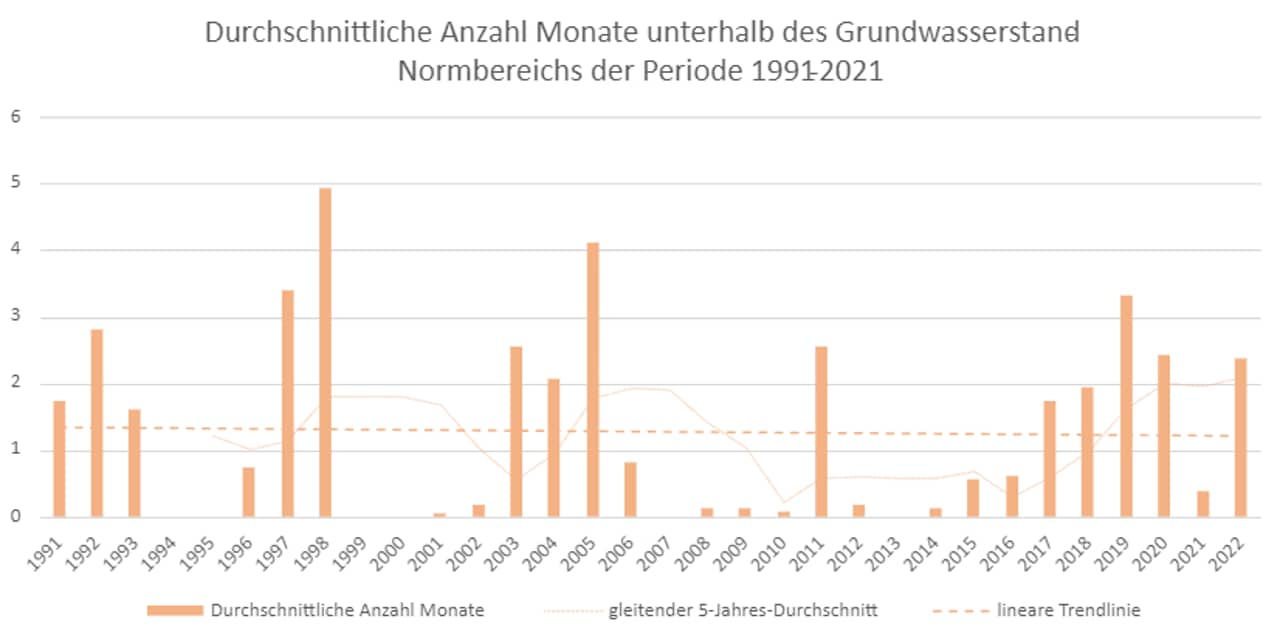

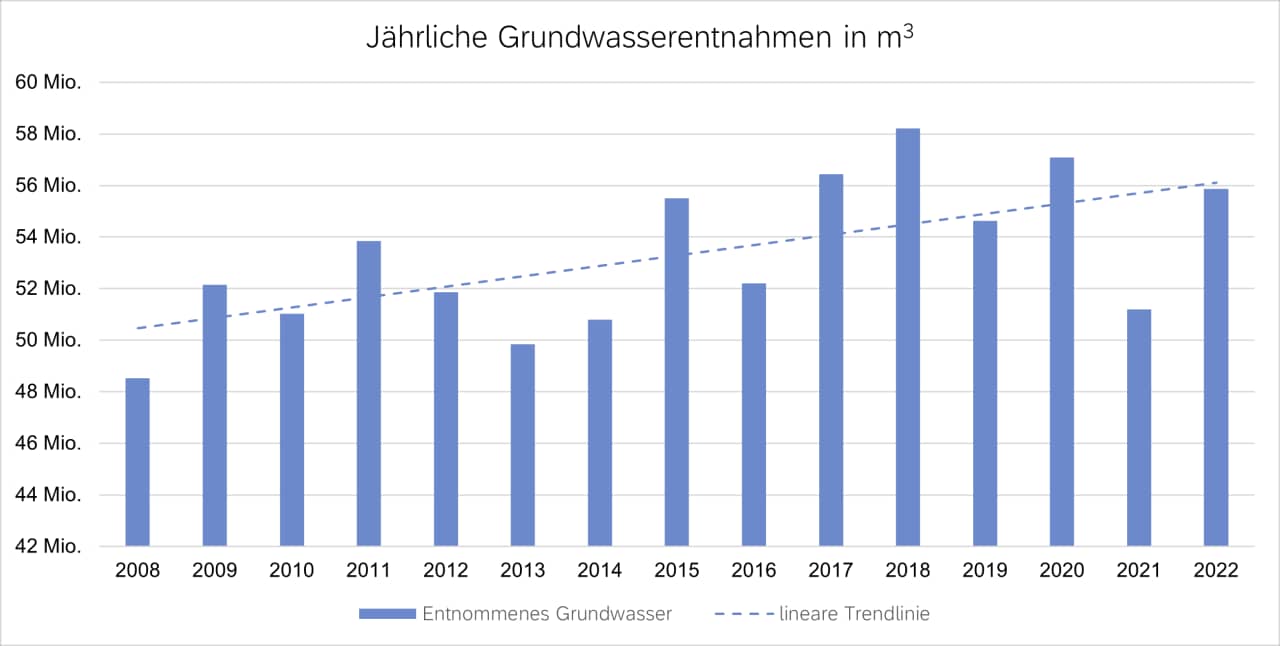

Indikatoren "Wasserspeicherung und klimaresilientes Wassermanagement"

Der Grundwasserstand beschreibt die Wassermenge, welche gesamthaft im Untergrund für die Wasserversorgung vorhanden ist. Der Indikator zeigt die durchschnittliche Anzahl Monate unterhalb des Normbereichs der Periode 1991-2021 für eine Auswahl von 16 repräsentativen Messstellen im Kanton Aargau. Zusätzlich ist ein fliessendes Mittel (jeweils über 5 Jahre) und eine lineare Trendlinie dargestellt.

Es wurden die folgenden Messstationen betrachtet: Birr vorem Hag, Buchs Kirchmatten, Dintikon Langelen, Lengnau Mühlehalde, Magden Enge, Merenschwand Unterrüti, Mettauertal-Will Kirchmatt, Oberkulm Neumatt, Riniken Büren, Staffelbach Suhrenmatten, Stetten Weid, Ueken Blackimatt, Unterlunkhofen Nüeschhau, Würenlos Bettlen, Zeiningen Unter Reben I, Zofingen PW II Trinermatten.

Der Indikator zeigt die Summe der jährlichen Entnahmen von Trink- / Brauchwasser aus dem Grundwasser für die öffentlichen Trinkwasserversorgungen im Kanton Aargau.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Die beiden Indikatoren zeigen im Kanton Aargau über die letzten Jahre einen leicht negativen Trend.

Die Schwankungen des Grundwasserpegels sind von Jahr zu Jahr sehr gross. Um die Jahrtausendwende lag der Pegel in einzelnen Jahren bis zu fünf Monate pro Jahr unter dem Normbereich, in anderen Jahren hingegen nie. In den letzten zehn Jahren gab es in jedem Jahr Perioden unter dem Normbereich, wenn auch im Schnitt kürzere. Die Grundwasserentnahmen haben seit 1990 um rund 15 % zugenommen.

Indikatoren "Hitzeangepasste Siedlungsentwicklung"

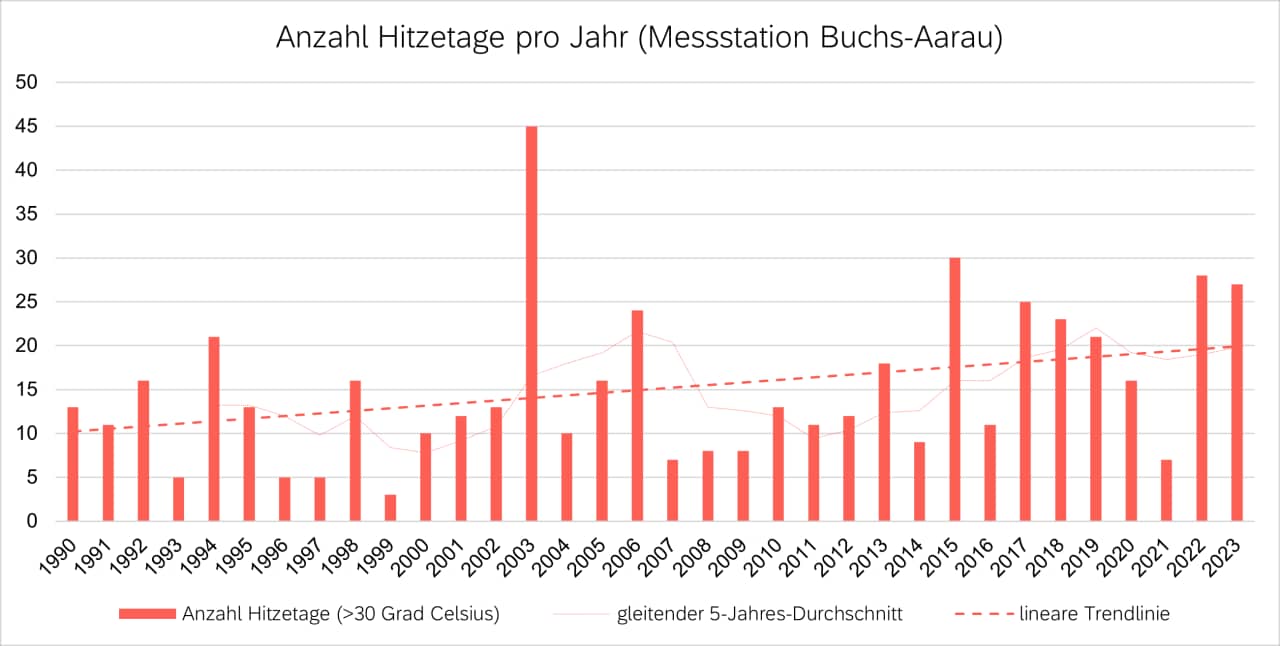

Der Indikator gibt für die Messstation Buchs-Aarau an, an wie vielen Tagen im Jahr die Temperatur 30°C oder höher ist. Zusätzlich ist ein fliessendes Mittel (2-Jahres-Durchschnitt) und eine lineare Trendlinie dargestellt.

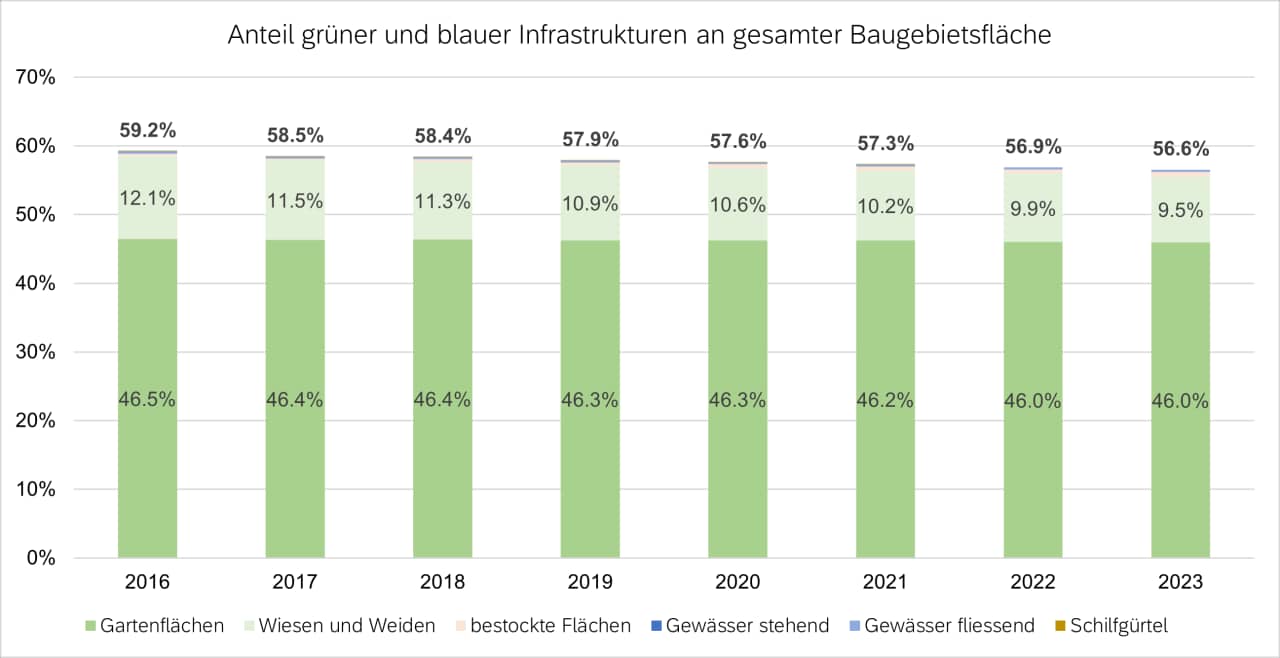

Der Indikator zeigt den Anteil an grünen und blauen Flächen an der Baugebietsfläche des Kantons gemäss amtlicher Vermessung. Die Baugebietsfläche bezeichnet die Flächen innerhalb der Aussengrenzen der Bauzonen inklusive Strassen und Gewässer. Der Indikator gibt einen Hinweis auf den Anteil unversiegelter Fläche im Siedlungsgebiet. Allerdings ist zu beachten, dass Gartenflächen den gesamten Hausumschwung beinhalten und somit auch versiegelte Flächen (wie z.B. Sitzplätze und Garageneinfahrten) miteingerechnet werden.

Erläuterung zu den Kategorien gemäss amtlicher Vermessung (Richtlinie amtliche Vermessung):

- Gartenflächen: Freizeitgärten, Parkanlagen, Kinderspielplätze, Gebüsche, Gartenbestockungen, Gartengebüsche, Rasen, Hausumschwung.

- Wiesen und Weiden: Flächen, die in eine Fruchtfolge einbezogen sind, der Futtergewinnung oder als Weide dienen (sind in kleinem Umfang auch innerhalb der Baugebietsgrenzen vorhanden).

- Bestockte Flächen: Weidwälder und Selven (Kastanienselven, Nussbaumselven), forstliche Hecken, Bestockungen von Ufer- und Bachzonen, Mischzonen zwischen Wald und Weide/Fels/Geröll

- Gewässer stehend: Seen, Weiher und Biotope (sehr kleine Flächen, kaum sichtbar in Grafik)

- Gewässer fliessend: Flüsse, Bäche und Kanäle (sehr kleine Flächen, kaum sichtbar in Grafik)

- Schilfgürtel: mit Schilf bedeckte Flächen, die den Übergang zwischen dem offenen Gewässer und der landseitigen Bodenbedeckung bilden. Das heisst der Schilfgürtel beinhaltet Schilf, das vorwiegend im Wasser wächst. In der Gewässerfläche stehende isolierte Schilfbestände werden nicht erhoben (sehr kleine Flächen, kaum sichtbar in Grafik).

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Im Kanton Aargau, wie auch schweizweit, nimmt die Anzahl Hitzetage pro Jahr zu – eine direkte sicht- und messbare Auswirkung des Klimawandels. Gleichzeitig nimmt der Anteil an Flächen mit potenziell hitzemindernden Effekten – das heisst, grüne und blaue Infrastrukturen im Siedlungsgebiet – im Verhältnis zur Baugebietsfläche seit 2016 ab (von 59,2 % auf 56,6 %, daraus resultiert eine Abnahme von 2,6 Prozentpunkten).

Indikatoren "Umgang mit klimabedingten Naturgefahren"

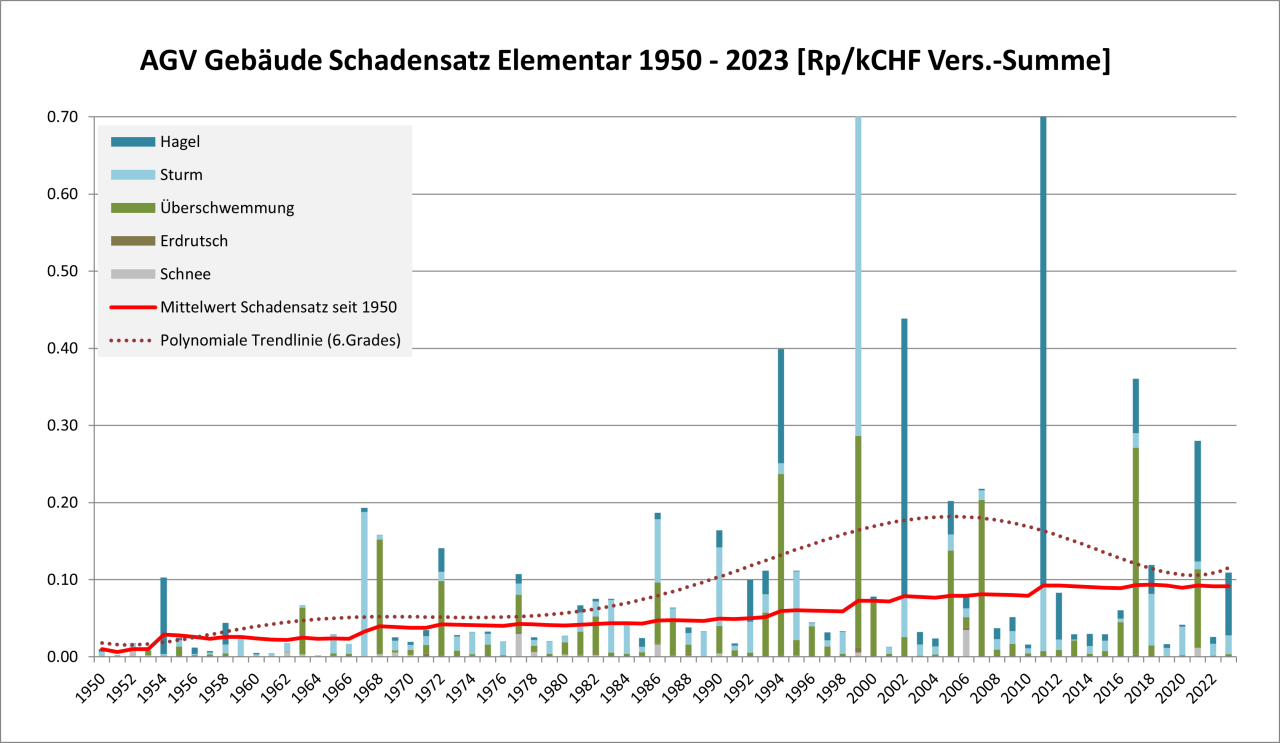

Der Indikator zeigt für unterschiedliche Schadenfälle, ausgelöst durch Naturgefahren (Sturm, Hagel, Hochwasser, Erdrutsch, Schnee), die Schadensumme an Gebäuden im Verhältnis zum Gebäudeversicherungswert auf. Der Indikator liefert damit Hinweise, welcher Aufwand für Massnahmen zur Reduktion möglicher infrastruktureller und volkswirtschaftlicher Schäden aus Naturgefahren betrieben werden sollte.

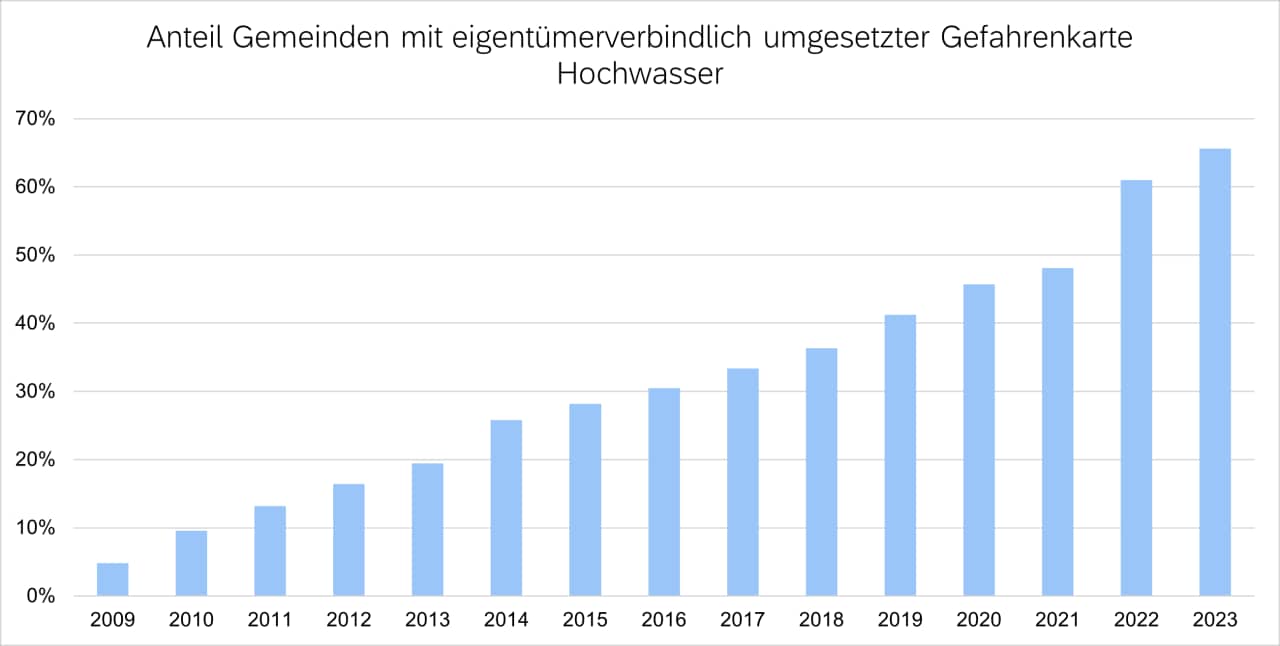

Der Indikator zeigt den Anteil Gemeinden auf, welche die Hochwasser Gefahrenkarten eigentümerverbindlich in der Nutzungsplanung umgesetzt haben.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Die durchschnittlich stärkeren und häufigeren Naturereignisse in der Schweiz – eine Folge des Klimawandels – nehmen öfter extreme Ausmasse an (Hochwasser und Oberflächenabfluss, Rutschprozesse, Sturm, Hagel). Entsprechend steigen auch im Kanton Aargau die Schadenfälle an Gebäuden und Infrastrukturen. Der Mittelwert des Verhältnisses Schadenwert zu Gebäudeversicherungswert ist seit den 1950-er Jahren kontinuierlich gestiegen und betrug 2022 mit gut 9 % fast das 15-fache des Mittelwerts von 1950 (0,6 %). Die Gefahrenkarte Hochwasser ist im Kanton Aargau für das Siedlungsgebiet flächendeckend vorhanden. Kanton und Gemeinden sind verpflichtet, die Gefahrenkarten und Massnahmenplanungen in ihrer Nutzungsplanung sowie bei ihrer übrigen raumwirksamen Tätigkeit zu berücksichtigen beziehungsweise umzusetzen. Bei nur 1 % der Gemeinden ist die Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser noch ausstehend, bei allen anderen ist sie entweder rechtskräftig oder in Bearbeitung. Um die steigenden Hochwasserrisiken als Folge des Klimawandels besser abschätzen zu können, ist die Gefahrenkarte für den ganzen Kanton zu aktualisieren.

Indikatoren "Leben und Arbeiten mit dem Klimawandel"

Durch den Klimawandel haben die mittleren Sommertemperaturen in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Hohe Temperaturen können für die menschliche Gesundheit eine Belastung darstellen und zum Tod führen. Der Indikator schätzt die jährliche Anzahl Todesfälle, die statistisch auf Hitzebelastung im Kantion Aargau zwischen Mai und September zurückzuführen sind.

Der Indikator gibt anhand eines Punktesystems Auskunft über das kantonale Management bei erhöhter Hitzebelastung. Die maximale Punktezahl ist 100. Das Punktesystem bewertet das Vorhandensein von Managementplänen, deren Inhalte und Controlling-Mechanismen, als auch davon abgeleitete Massnahmen für verschiedene Zielgruppen und Ereignisse, und schliesslich die Evaluation und das Monitoring der Massnahmen.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Seit 2018 kann eine positive Entwicklung bezüglich Partizipations- und Sensibilisierungsprojekte verzeichnet werden: Es werden regelmässig Projekte durchgeführt und mit neuen Projekten ergänzt.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Die Anzahl hitzebedingter Todesfälle in der Region Nordwestschweiz nimmt tendenziell ab, trotz einer Zunahme von Hitzetagen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Präventions- und Sensibilisierungsmassnahmen Wirkung zeigen. Die steigenden Temperaturen begünstigen das Auftreten von Infektionskrankheiten, die durch Zecken, Mücken und andere Vektoren übertragen werden. Zudem können eingeschleppte Krankheitserreger auf einheimische oder gebietsfremde Vektoren übergehen. Dadurch können sich auch Krankheiten rasch verbreiten, welche bislang vorwiegend in den sub-tropischen und tropischen Zonen kursierten. In diesem Bereich werden im Kanton Aargau noch keine spezifischen Daten erhoben.

Der Indikator "Kantonale Managementpläne Hitzebelastung" gibt Auskunft über das kantonale Management bei erhöhter Hitzebelastung. Seit 2018 kann eine positive Entwicklung bezüglich Partizipations- und Sensibilisierungsprojekte verzeichnet werden: Es werden regelmässig Projekte durchgeführt und mit neuen Projekten ergänzt.

Indikatoren "Klimaresiliente Ökologische Infrastruktur"

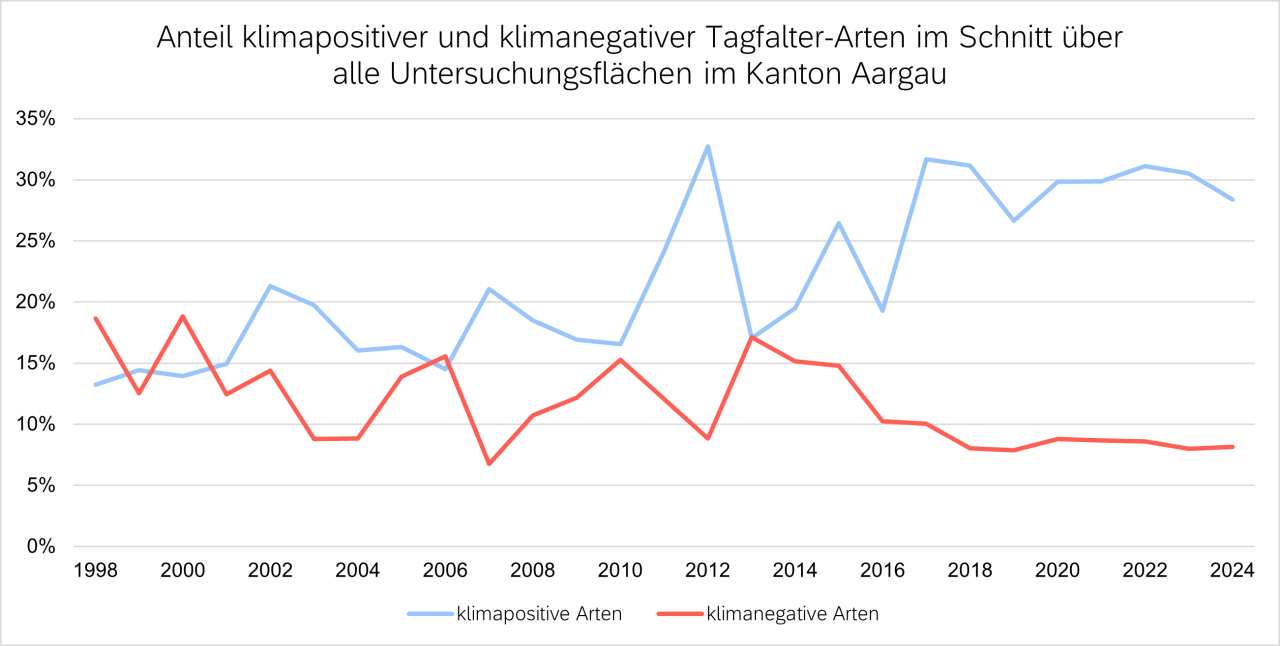

Tagfalter-Arten können eingeteilt werden in klimapositiv (profitieren vom Klimawandel) und klimanegativ (werden vom Klimawandel negativ beeinflusst). Dieser Indikator zeigt auf, wie sich die jeweiligen Populationen anteilsmässig entwickeln. Die verwendeten Daten stammen aus dem Monitoringprogramm LANAG, welches die Entwicklung der Artenvielfalt im Kanton Aargau überwacht.

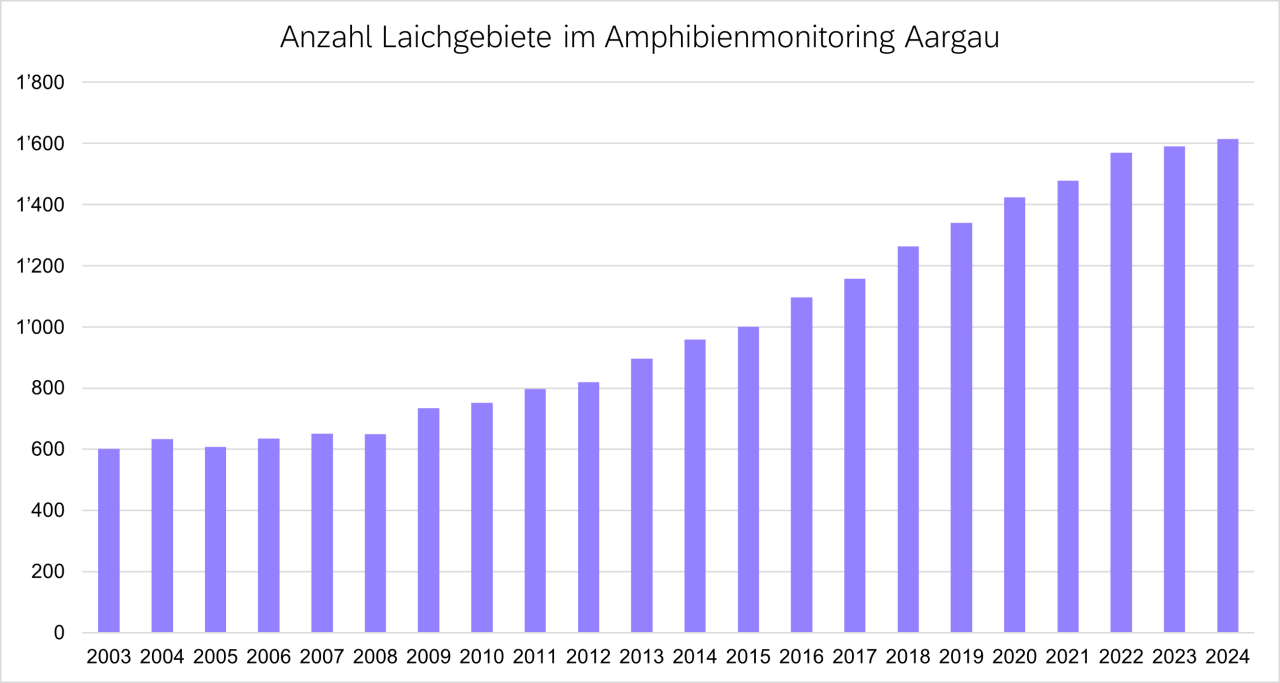

Angegeben ist die Anzahl Objekte, die potenziell im Amphibienmonitoring Aargau bearbeitet werden. Dazu gehören alle Amphibienlaichgebiete, wo mindestens eine der acht Zielarten des Monitorings vorkommt. In dieser Zahl bleibt ein grosser Teil der kleinen Stehgewässer im Aargau unberücksichtigt, weil sie für das Monitoring gar nicht in Frage kommen, z.B. Tümpel ohne Zielarten (v.a. im Wald), Tümpel in Privatgärten im Siedlungsraum. Zudem fallen im Lauf der Zeit auch Objekte aus dem Monitoring, weil nie Zielarten aufgetaucht sind, obwohl die Wasserstellen intakt wären. Zerstört gemeldete Objekte wurden jeweils abgezogen, sind also in den Zahlen nicht enthalten.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Im Kanton Aargau, wie auch schweizweit, sind klimasensitive Arten unter Druck. So wird zum Beispiel bei gewissen Tagfalter-Arten im Schnitt über alle Untersuchungsflächen im Kanton Aargau eine Abnahme der kältebedürftigen und eine Zunahme der wärmebedürftigen Arten konstatiert. Der Schutz von sensiblen Feuchtgebieten verbessert sich; seit 2003 hat sich die Anzahl Laichgebiete im Amphibienmonitoring Aargau mehr als verdoppelt. Der Handlungsbedarf bleibt in diesem Handlungsfeld dennoch hoch. Es wird davon ausgegangen, dass kurz- bis mittelfristig die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität deutlich überwiegen werden.

Indikatoren "Klimaangepasste Landwirtschaft"

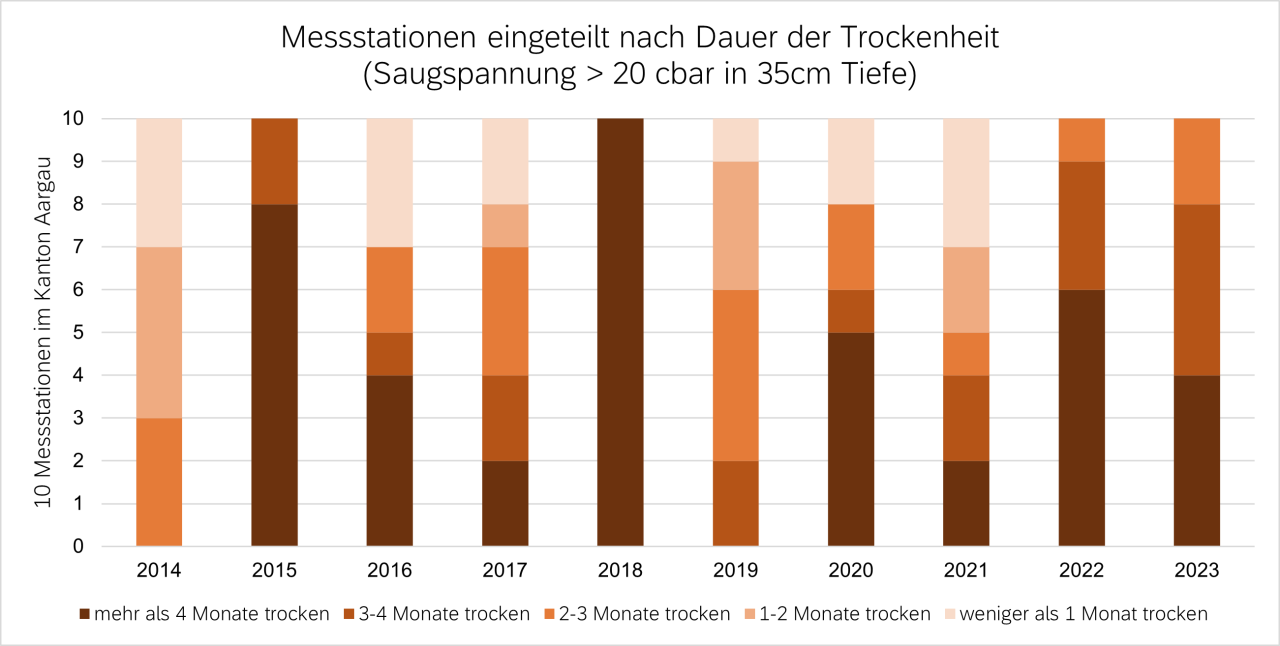

Der Indikator zeigt die Bodenfeuchte gemäss den Messstationen im Aargau des Bodenmessnetz Nordwestschweiz auf. Ab einer Saugspannung von mehr als 20 cbar in 35 cm Tiefe wird der Boden gemäss der Methodik des Bodenmessnetzes als trocken bezeichnet. Je dunkler die Balken also sind, desto mehr Standorte waren lange trocken.

Lesebeispiel: 2020 war der Boden bei 7 Stationen mehr als 4 Monate trocken, bei 2 Stationen war er 2-3 Monate trocken und bei einer Station war der Boden weniger als ein Monat trocken.

Der Response Indikator zum Handlungsfeld klimaangepasste Landwirtschaft wird zurzeit auf nationaler Ebene diskutiert. Aggregierte kantonale Daten stehen momentan nicht zur Verfügung.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Trotz der Tendenz zu vermehrt länger andauernder Trockenheit der Böden, kann aktuell keine eindeutige Aussage zur Entwicklung der Bodenfeuchte im Zusammenhang mit dem Klimawandel gemacht werden. Im Kanton Aargau wird mit verschiedenen Massnahmen versucht, die Landwirtschaft an Trockenperioden anzupassen und den Wasserrückhalt im Boden zu fördern, zum Beispiel mit dem Anbau trockenheitsresistenter Sorten und Kulturen, effizienteren Bewässerungssystemen oder baulichen Massnahmen im Rahmen von Gesamtmeliorationen.

Indikatoren "Klimaresilientes Waldmanagement"

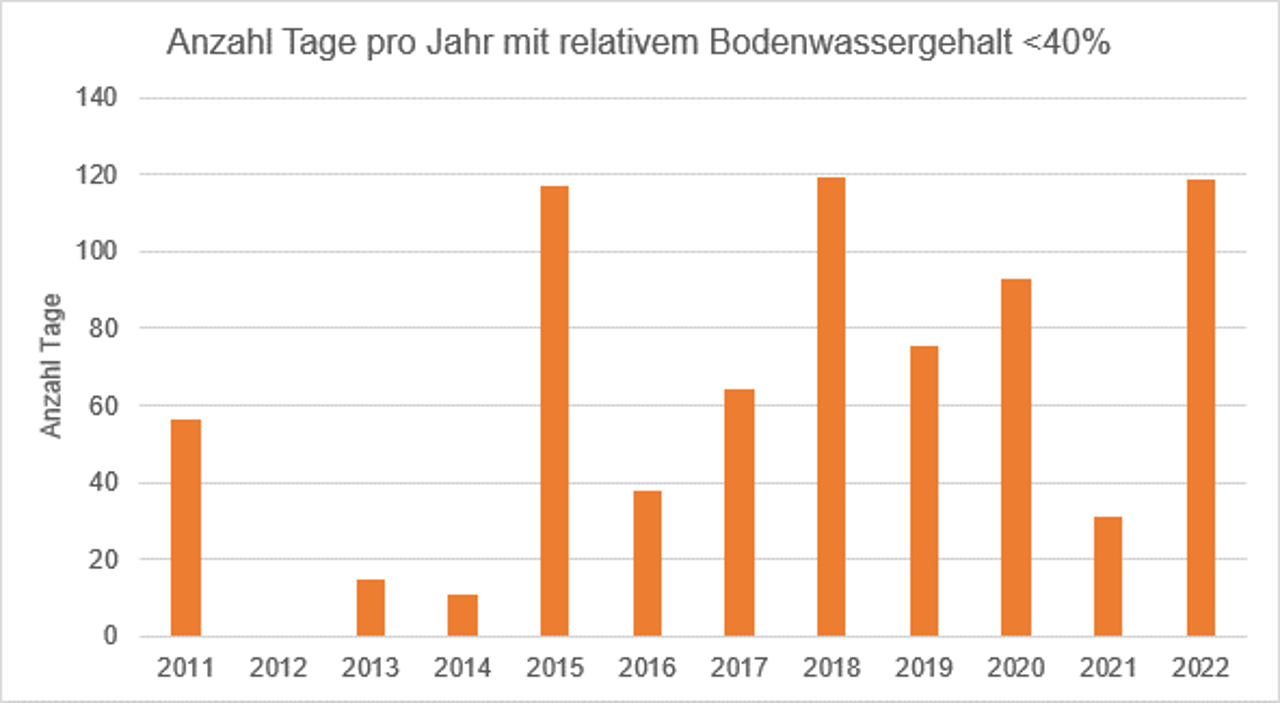

Der Indikator gibt Auskunft über den durchschnittlichen Bodenwassergehalt von drei* Wald-Messstationen im Kanton Aargau. Es wird die jährliche Anzahl Tage mit einem Bodenwassergehalt von unter 40% ausgewiesen. Wenn der Bodenwassergehalt unter 40% sinkt, ist die Wasseraufnahme durch die Wurzeln stark eingeschränkt, was zu erheblichen Folgeschäden für betroffene Bäume führen kann.

*Ab 2020 stehen nur noch 2 Standorte zur Verfügung.

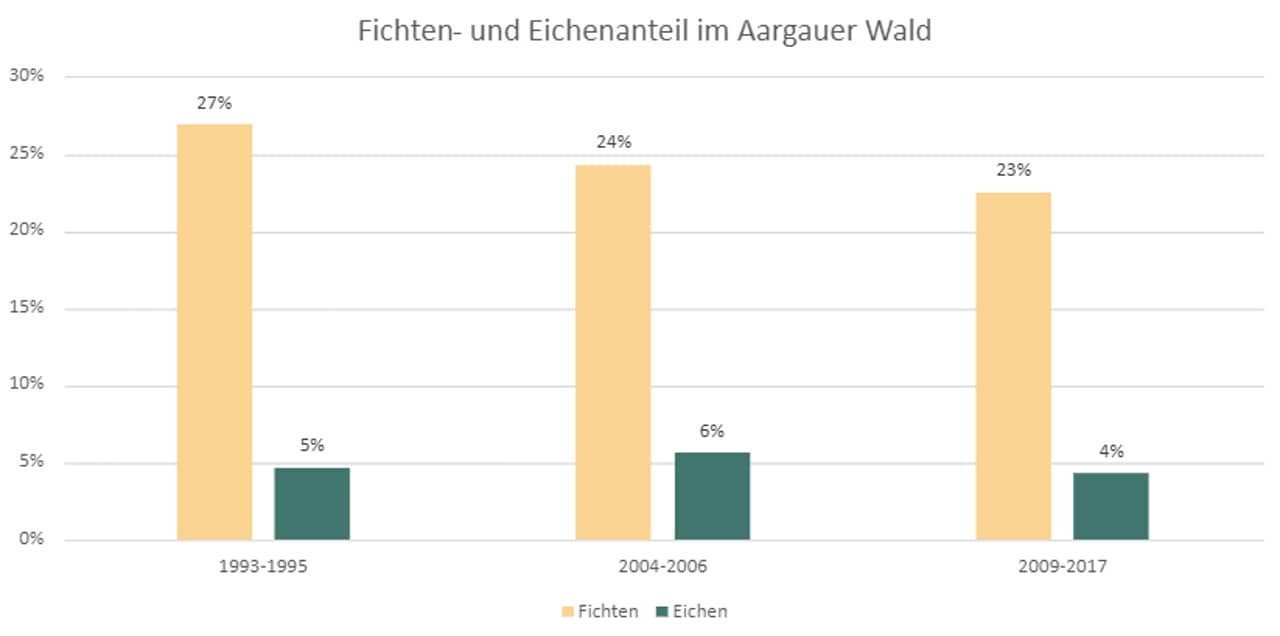

Die Daten der Aargauer Waldinventur (AWI) werden nur alle zehn Jahre erhoben, beim Landesforstinventar (LFI) finden die Erhebungen leicht verschoben statt aber mit ähnlichen Zeiträumen. Langfristig sind die Indikatoren deshalb interessant, weil die Fichte stark auf durch den Klimawandel bedingte Veränderungen reagiert. So wird die Fichte schon länger nicht mehr als klimafitte Baumart eingestuft, da sie mit den längeren Trockenperioden, welche mit den Klimawandel einhergehen, nicht gut zurecht kommt (Huber et al, 2021). Die Eiche ist im Gegensatz dazu besser an die Trockenheit und Hitze angepasst und die Begründung junger Eichenbestände wird auch mit kantonalen Fördergeldern unterstützt. Diese Förderung ist bisher in den Zahlen noch nicht ersichtlich. Der Einfluss des Sturmes Lothar ist in den Fichtendaten des LFI erkennbar an der Reduktion um drei Prozent von der Erhebung 1993–1995 zur Erhebung 2004–2006. Es ist zu bedenken, dass Abläufe im Wald immer über sehr lange Zeiträume geschehen und die Auswahl der gepflanzten Baumarten nicht nur aufgrund des Klimawandels erfolgen.

Einschätzung der Entwicklung, Stand Klima-Monitoring 2024

Der Indikator zum Bodenwassergehalt an ausgewählten Messstationen im Aargauer Wald zeigt einen eindeutigen Trend: Die Anzahl Tage mit einem relativen Bodenwassergehalt unter 40 % nehmen seit 2011 stark zu und besonders heisse Sommer schlagen stark aus.

Für den Indikator "Fichten- und Eichenanteile im Aargauer Wald" liegen bisher erst drei, dafür langjährige, Datenstände (erster Datenpunkt 1993) vor. Bei Aufforstungen im Kanton Aargau wird sichergestellt, dass zukünftig stabile und weniger risikoanfällige Waldbestände entstehen, die auch bei veränderten Klimabedingungen ihre Funktionen erfüllen können.