Vorbildfunktion erfüllen – Klimaneutrale Verwaltung bis 2040

Die Aargauer Verwaltung will bis 2040 klimaneutral werden. Mit der Roadmap “Netto-Null 2040” zeigt die kantonale Verwaltung auf, mit welchen Massnahmen sie dieses Ziel erreichen kann.

Umsetzung Klima- und Innovationsgesetz

Der Klimawandel macht sich auch im Aargau mit Hitze- und Trockenperioden sowie Starkregen immer deutlicher bemerkbar. Der Handlungsdruck steigt. Die Schweiz ist mit dem von der Stimmbevölkerung angenommenen Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG) verpflichtet, bis 2050 Netto-Null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Ab diesem Zeitpunkt soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als durch natürliche oder technische Senken wieder aufgenommen werden können. Die Verwaltung des Kantons Aargau soll dabei eine Vorbildfunktion erfüllen und bereits bis 2040 klimaneutral sein. Für die öffentliche Hand gelten nämlich besondere Vorgaben: Art. 10 Abs. 4 KlG verlangt von den Kantonen und bundesnahen Betrieben, dass sie bis 2040 Netto-Null Emissionen anstreben. Art. 12 Abs. 1 KlG verpflichtet zudem dazu, kantonale Erlasse so zu gestalten, dass sie die Klimaziele unterstützen.

Roadmap Netto-Null 2040

Der Aargauer Regierungsrat hat zur Umsetzung dieser Ziele die Roadmap Netto-Null 2040 verabschiedet. Sie enthält konkrete Massnahmen zur Emissionsreduktion innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Dabei müssen alle direkten Emissionen aus den betrieblichen Aktivitäten der Verwaltung (Scope 1) auf null reduziert werden. Dies betrifft vor allem Emissionen aus dem Betrieb von kantonseigenen Gebäuden und Fahrzeugen. Auch die indirekten Emissionen, die durch eingekaufte Energie wie Wärme oder Strom entstehen (Scope 2), sollen wo immer möglich vermindert werden. Darüber hinaus werden auch sogenannte Scope-3-Emissionen berücksichtigt – das sind indirekte Emissionen, die z. B. bei der Herstellung und dem Transport von eingekauften Gütern oder Dienstleistungen anfallen. Diese Emissionen sollen so weit vermieden werden, wie sie im Handlungsspielraum der Verwaltung liegen.

Die sechs Handlungsfelder

Die Roadmap ist in sechs Handlungsfelder gegliedert. Diese decken die emissionsintensiven Bereiche (Gebäude, Fahrzeuge, Beschaffung) sowie übergreifende Themen ab (Kommunikation und Sensibilisierung, Rechtsgrundlagen und Negativemissionstechnologien).

Drei Etappen von jeweils fünf Jahren (2025-2030 / 2030-2035 / 2035-2040) führen die öffentliche Verwaltung des Kantons Aargau zur Klimaneutralität. Der Fortschritt in den einzelnen Handlungsfeldern wird in diesem Rhythmus überprüft und entsprechende Massnahmenpakete für die nächste Etappe definiert.

Handlungsfeld "Kantonale Immobilien"

Rund 200 der 480 kantonseigenen Gebäude – 44 Prozent davon noch fossil beheizt – verursachen jedes Jahr 3'580 Tonnen CO₂. Der Weg zur vollständigen Dekarbonisierung der kantonseigenen Gebäude beinhaltet eine schrittweise Umstellung auf erneuerbare Energien und Fernwärme, energetische Sanierungen, um den Energieverbrauch zu senken, sowie eine vorausschauende Planung.

Die grössten Emittenten sind identifiziert – zehn Gebäude allein verursachen 40 Prozent der direkten Emissionen im kantonalen Gebäudepark. Diese werden prioritär angegangen.

Eine nahezu fossilfreie Erzeugung der Wärme mit bestehenden Technologien ist weitgehend ohne Komfortverzicht und mit wirtschaftlichen Lösungen möglich.

Auch der Strom- und Wärmebezug (Scope 2) wird gezielt klimafreundlicher gestaltet: Der eingekaufte Strom ist schon heute mehrheitlich CO₂-neutral und soll es bis spätestens 2040 zu 100 Prozent sein. Fernwärme wird dort priorisiert, wo sie CO₂-arm bereitgestellt werden kann. Wo möglich, wird auf Holz als Baustoff gesetzt, und Gebäudesanierungen werden nach Prinzipien wie Suffizienz (z.B. Flächenbedarf pro Arbeitsplatz) und Kreislaufwirtschaft (z.B. Wiederverwendung von Bauteilen) vorgenommen.

Handlungsfeld "Fahrzeugpark und Dienstfahrten"

8 Millionen Kilometer – das ist die Strecke, die Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung 2023 auf Dienstfahrten zurückgelegt haben. Fast drei Viertel dieser Distanz wurde mit kantonseigenen Fahrzeugen zurückgelegt, das ist fast so viel wie 150 Mal um die Erde zu fahren. Da noch 85 Prozent der Fahrzeuge fossil betrieben sind (Diesel, Benzin), werden dabei rund 2'400 Tonnen CO₂ emittiert.

Das Ziel ist klar: Bis 2040 sollen alle Fahrzeuge emissionsfrei unterwegs sein und dabei zu 100 Prozent erneuerbaren Strom nutzen. Eine übergeordnete Beschaffungsstrategie wird dafür sorgen, dass die Umstellung effizient erfolgt – angepasst an den jeweiligen Fahrzeugtyp. Für Spezialfahrzeuge der Polizei oder Werkdienste wird geprüft, welche Lösungen möglich und sinnvoll sind. Wo zurzeit noch keine elektrischen Alternativen existieren, wird auf den Weiterbetrieb bestehender Fahrzeuge gesetzt – besser erhalten als neu beschaffen mit Verbrennungsmotor. Ein abgestimmtes Konzept für Ladeinfrastruktur und Fahrzeugbeschaffung stellt sicher, dass die Elektrifizierung reibungslos gelingt.

Bis 2040 lassen sich damit kumulativ über 200'000 Franken an Kosten einsparen.

Auch Dienstfahrten mit privaten Fahrzeugen verursachen Emissionen. Hier setzt der Kanton auf Anreize statt Vorschriften.

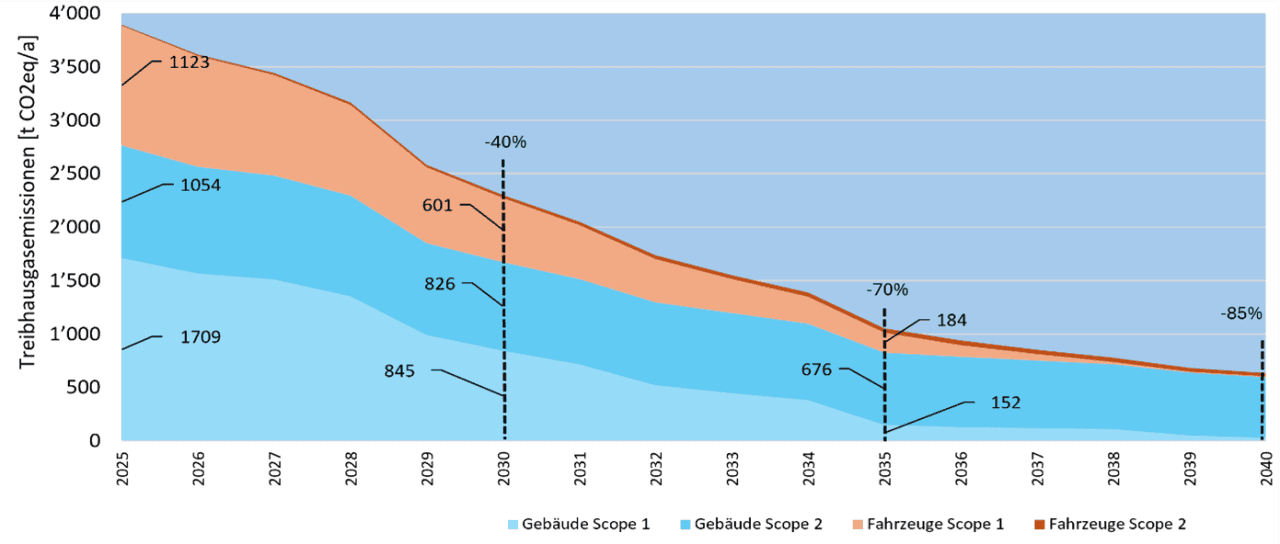

Absenkpfad Gebäude und Fahrzeuge

Gemäss Modellrechnungen betragen die direkten Emissionen der kantonalen Gebäude und Fahrzeuge im Jahr 2025 rund 3'896 Tonnen CO₂-Äquivalente (CO₂eq).

Davon liegen rund 75 Prozent im direkten Handlungsspielraum der kantonalen Verwaltung, da diese beim Betrieb anfallen (Öl- und Gasheizungen sowie mit Diesel und Benzin betriebene Fahrzeuge, entspricht Scope 1). Diese sollen bis 2040 vollständig reduziert werden. Die verbleibenden Emissionen (mehrheitlich Scope 2) können auch bei einer kompletten Umstellung auf erneuerbare Energien nicht ganz vermieden werden, da bei der Bereitstellung von Energie bei den Lieferanten gewisse Restemissionen verbleiben.

Das Etappenziel: 70 Prozent weniger Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2035 als im Jahr 2025.

Das Endziel: Null Scope-1-Emissionen, maximal 600 Tonnen CO₂eq Scope-2-Emissionen im Jahr 2040.

Handlungsfeld "Beschaffung von Gütern"

Die öffentliche Verwaltung des Kantons Aargau beschafft täglich eine Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen – von Computern über Büromöbel bis hin zur Verpflegung in Kantinen. Diese Einkäufe haben eine messbare Klimawirkung.

Da die Beschaffung dezentral organisiert ist, ist eine einheitliche Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien kaum möglich. Deshalb soll mit einer kantonsweiten Weisung für nachhaltige Beschaffung eine strategische Grundlage geschaffen werden, um ein koordiniertes Vorgehen der Beschaffungsstellen zu fördern und alle Verwaltungseinheiten auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen. So werden Synergien besser genutzt und die Nachhaltigkeit in der Praxis verankert.

Künftig soll bei jeder Beschaffung geprüft werden, ob ein Produkt tatsächlich notwendig ist – und ob Alternativen wie Mieten, Leasen, Wiederverwenden oder gemeinsames Nutzen sinnvoller sind. Für besonders emissionsrelevante Bereiche wie IT-Hardware, Mobiliar, Verpflegung und Tiefbau werden Richtlinien mit hohen Nachhaltigkeitsstandards erarbeitet. Diese sollen sicherstellen, dass Umwelt- und Sozialaspekte von Anfang an berücksichtigt werden. Zudem wird verstärkt auf eine ganzheitliche Kostenbetrachtung gesetzt: Statt nur die Anschaffungskosten zu berücksichtigen, sollen die gesamten Lebenszykluskosten in die Bewertung einfliessen.

Nachhaltigkeit muss nicht teurer sein – oft lohnt sich der Blick auf die Gesamtkosten über den Lebenszyklus. Und das nicht beschaffte Produkt ist mit Abstand das nachhaltigste und wirtschaftlichste.

Um die Umsetzung in der Praxis zu unterstützen, setzt der Kanton auf Sensibilisierungsmassnahmen, interne Schulungen und den aktiven Austausch mit Lieferanten und Interessengruppen.

Handlungsfeld "Kommunikation und Sensibilisierung"

Das Netto-Null-Ziel 2040 erfordert neben technischem und organisatorischem Wandel auch eine breite Sensibilisierung – sowohl intern als auch extern.

Der Kanton entwickelt eine Kommunikationsstrategie, um die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung wie auch externe Anspruchsgruppen – insbesondere Gemeinden und kantonale Beteiligungen – zu informieren und sensibilisieren. Der Kanton motiviert die Gemeinden und Beteiligungen, in ihrem Zuständigkeitsbereich ebenfalls Massnahmen zur Zielerreichung zu ergreifen, und unterstützt sie dabei mit Tools, Informationsangeboten, Erfahrungsaustausch und beratender Begleitung.

Der Kanton nimmt eine Vorbildfunktion ein – mit dem KIG sind die Gemeinden aber mitgemeint. Der Kanton motiviert sie zum Handeln und unterstützt sie dabei aktiv.

Handlungsfeld "Rechtsgrundlagen"

Das Klima- und Innovationsgesetz verlangt, dass relevante Erlasse des Bundes und Kantons zur Erreichung der Klimaziele beitragen. Das BVU hat deshalb eine Analyse ausgewählter Rechtsgrundlagen in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden zurzeit evaluiert. Die Erkenntnisse sollen bei anstehenden Anpassungen der betroffenen Rechtsgrundlagen beigezogen werden. Bei Bedarf unterstützt die Fachstelle Klima die anderen Departemente bei ähnlichen Analysen.

Handlungsfeld "Negativemissionstechnologien"

Selbst bei konsequenter Umsetzung aller Massnahmen werden bis 2040 Restemissionen verbleiben – etwa aus dem Gebäudebereich oder bei Spezialfahrzeugen. Der Umgang damit (z. B. über CO₂-Kompensation oder Negativemissionstechnologien) wird ab Etappe II (2030-2035) geprüft. Dabei sind technologische Entwicklungen, Kosten und politische Entscheidungen zu berücksichtigen.

Die folgenden Grundlagenberichte bieten vertiefte Informationen:

- Grundlagenbericht Fahrzeugflotte (EBP) (PDF, 54 Seiten, 1,8 MB)

- Grundlagenbericht Gebäude (Infras) (PDF, 63 Seiten, 2,3 MB)

- Grundlagenbericht Rechtsgrundlagen (Ecoptima und Ecoplan) (PDF, 150 Seiten, 2,3 MB)