Orientierungstag – Nachschlagewerk

Die wichtigsten Informationen aus dem Orientierungstag zusammengefasst.

Allgemeines Armee

Sicherheit und Freiheit

Die Schweiz geniesst seit vielen Jahren Frieden, Sicherheit und Freiheit: Von der Bewegungsfreiheit aller Bürgerinnen und Bürger über die Meinungsäusserungsfreiheit bis zur freien Wirtschaft. Diese Sicherheit in unserem Land auf lange Sicht zu wahren, ist die Aufgabe der Sicherheitspolitik.

Sicherheitspolitik umfasst die Gesamtheit aller Massnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden zur Vorbeugung, Abwehr und Bewältigung machtpolitisch oder kriminell motivierter Bedrohungen und Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, die Schweiz und ihre Bevölkerung in ihrer Selbstbestimmung einzuschränken oder ihnen Schaden zuzufügen. Dazu kommt die Bewältigung natur- und zivilisationsbedingter Katastrophen und Notlagen.

Die schweizerische Sicherheitspolitik hat zum Ziel, die Handlungsfähigkeit, Selbstbestimmung und Integrität der Schweiz und ihrer Bevölkerung sowie ihre Lebensgrundlagen gegen direkte und indirekte Bedrohungen und Gefahren zu schützen sowie einen Beitrag zu Stabilität und Frieden jenseits unserer Grenzen zu leisten.

Zur Bewältigung der sicherheitspolitischen Aufgaben stehen der Schweiz die folgenden sieben Instrumente zur Verfügung: Aussenpolitik, Armee, Bevölkerungsschutz, Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Landesversorgung, Staatsschutz und Polizei sowie Information und Kommunikation.

Die Bundesverfassung regelt in Artikel 58, dass die Schweiz eine Armee hat, welche grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert ist. Das Militärgesetz überträgt der Armee in seinem ersten Artikel drei Aufträge:

Verteidigung

Verteidigung gegen einen bewaffneten Angriff, am Boden wie in der Luft, ist die Kernaufgabe der Armee. Die Armee muss bei einer Bedrohung fähig sein, wichtige Einrichtungen und Verkehrsachsen zu schützen. Schliesslich muss sich die Armee rechtzeitig einer zunehmenden Bedrohung anpassen können. Als neutraler Staat gehört die Schweiz keinem Verteidigungsbündnis an. In der Ausbildung kann die Armee aber mit anderen Staaten zusammenarbeiten.

Unterstützung der zivilen Behörden, wenn deren Mittel nicht mehr ausreichen

Im Zentrum steht dabei die Bewältigung von Notlagen und der Schutz der inneren Sicherheit. Die Armee unterstützt die Polizei beim Schutz von internationalen Konferenzen oder Grossveranstaltungen. Im Falle einer Katastrophe ist die Armee innert Stunden vor Ort, um die Feuerwehr, die Sanität und den Zivilschutz zu unterstützen.

Friedensförderung im internationalen Rahmen

Die Armee setzt sich im Ausland für Sicherheit und Frieden ein. Sie hilft im Auftrag internationaler Organisationen in anderen Ländern mit, nach Kriegen und Krisen wieder eine stabile Ordnung aufzubauen. Eine friedlichere Welt kommt auch der Schweiz zugute.

Die drei militärischen Aufgaben sind abgestimmt mit dem zivilen Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes, dem auch der Zivilschutz angehört.

Auslandschweizer sind in Friedenszeiten von der Rekrutierung und der Militärdienstpflicht befreit (Militärgesetz, Artikel 4). Sie können sich freiwillig zum Dienst melden. Wird ihre Anmeldung angenommen, so werden sie stellungspflichtig. Werden sie an der Rekrutierung für militärdiensttauglich erklärt und sind sie bereit, die ihnen dort zugeteilte militärische Funktion zu übernehmen, so werden sie militärdienstpflichtig.

Schweizer, welche das Bürgerrecht eines anderen Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllen oder Ersatzleistungen erbracht haben, sind in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig.

Orientierungstag

Orientierungstag als Vorbereitung auf die Rekrutierung

Mit praktischen und theoretischen Modulen werden Sie an diesem Tag umfassend auf Ihre Rekrutierung vorbereitet – zudem erhalten Sie das Dienstbüchlein. Aufgrund Ihrer Eignung und Neigung werden Ihnen die Möglichkeiten, die Sie als Militärdienstpflichtige haben, aufgezeigt. Dieser Tag ist für alle Schweizer Männer im 18. Altersjahr obligatorisch. Interessierte Frauen können freiwillig teilnehmen.

Darum geht es am Orientierungstag:

Die Stellungspflichtigen erhalten Informationen insbesondere über:

- rechtliche Grundlagen sowie Aufgaben und Einsätze der Armee, des Zivilschutzes, des zivilen Ersatzdienstes sowie des Rotkreuzdienstes;

- die Dienstleistungsmodelle und Berufsmöglichkeiten in der Armee, dem Zivilschutz und dem Rotkreuzdienst;

- die Wehrpflichtersatzabgabe;

- den Ablauf der Rekrutierungstage;

- die Folgen ungeordneter persönlicher Verhältnisse.

Die Stellungspflichtigen erfahren, welche Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten Militärdienstleistende haben und wie die Zuteilung durch eine gezielte Vorbereitung beeinflusst werden kann.

Unter Berücksichtigung der Ausbildungssituation des Stellungspflichtigen werden der Termin für die Rekrutierung und der Zeitpunkt der Rekrutenschule (RS) geplant. Die Absprache des RS-Termins mit Familie und Arbeitgeber sowie die Koordination von RS und Schule oder Studium sind sehr wichtig. Änderungen dieser Planung sollten beim Kreiskommando des Wohnkantons unbedingt gemeldet werden

Achtung: Der definitive RS-Zeitpunkt wird erst anlässlich der Rekrutierung bestimmt.

Organisation durch die Kantone

Der Orientierungstag ist für Männer mit Schweizer Pass und Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch. Schweizerinnen und Auslandschweizer können freiwillig daran teilnehmen. Der Orientierungstag wird nicht an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet. Nach Artikel 324a des Obligationenrechts muss dem Arbeitnehmer die Zeit für die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht gewährt und der Lohn für die entsprechende Zeit entrichtet werden. Der Stellungspflichtige wird für den Orientierungstag nicht besoldet und erhält somit auch keinen Erwerbsersatz. Der Orientierungstag ist ein Amtstermin.

Die Durchführung des Orientierungstags obliegt den Kantonen, die den Tagesablauf gestalten. Unter der Leitung des jeweiligen Kreiskommandanten führen die für diesen Anlass geschulten Moderatoren durch das Programm und beantworten die Fragen der Stellungspflichtigen zu den einzelnen Themen.

Beispiel für einen Tagesablauf

Nach dem gemeinsamen Start im Plenum und der Vorstellung der Moderatoren beginnt am Vormittag die Gruppenarbeit mit 12 bis 15 Teilnehmenden. Hier werden unter anderem die Aufgaben der Armee und des Bevölkerungsschutzes im Rahmen der Sicherheitspolitik der Schweiz vorgestellt. Kurze Filme führen die Stellungspflichtigen in die jeweilige Thematik ein. Nach der Pause wird eingehend über die Dienstmodelle, die Ausbildung und die Karrieremöglichkeiten informiert.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen steht zunächst – wieder in Gruppen – die Vorbereitung auf die eigentliche Rekrutierung auf dem Programm. Danach wird individuell der provisorische RS-Termin geplant. Alle Teilnehmenden erhalten das Dienstbüchlein, das sie während der gesamten Dienstzeit begleiten wird. Zurück im Plenum werden die Stellungspflichtigen über ihre Rechte und Pflichten informiert und sie erhalten die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Personensicherheitsprüfung

Stellungspflichtige, die in den vergangenen fünf Jahren mehr als drei Monate im Ausland waren, werden am Orientierungstag aufgefordert, das Formular "Personensicherheitsprüfung für Stellungspflichtige" auszufüllen. Mithilfe des Formulars wird der Prozess der Überprüfung bereits vor der Rekrutierung eingeleitet. Das Resultat hat einen Einfluss auf die Funktionszuteilung, auf die Waffenabgabe oder sogar darauf, ob der Stellungspflichtige überhaupt zur Armee zugelassen wird.

Rekrutierung

Rekrutierung – Allgemeine Informationen

Wo liegen die eigenen Stärken? Die Rekrutierung bringt sie an den Tag! Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. An der Rekrutierung klären Spezialisten mit Hilfe verschiedener Tests ab, welche Fähigkeiten und Talente die Stellungspflichtigen haben, ehe über ihre Zuteilung und Funktion entschieden wird. Im Zentrum stehen dabei ihr Gesundheitszustand, ihre körperliche Leistungsfähigkeit, die Gesundheit ihrer Psyche sowie die Sicherheit in Bezug auf das Anvertrauen der persönlichen Waffe.

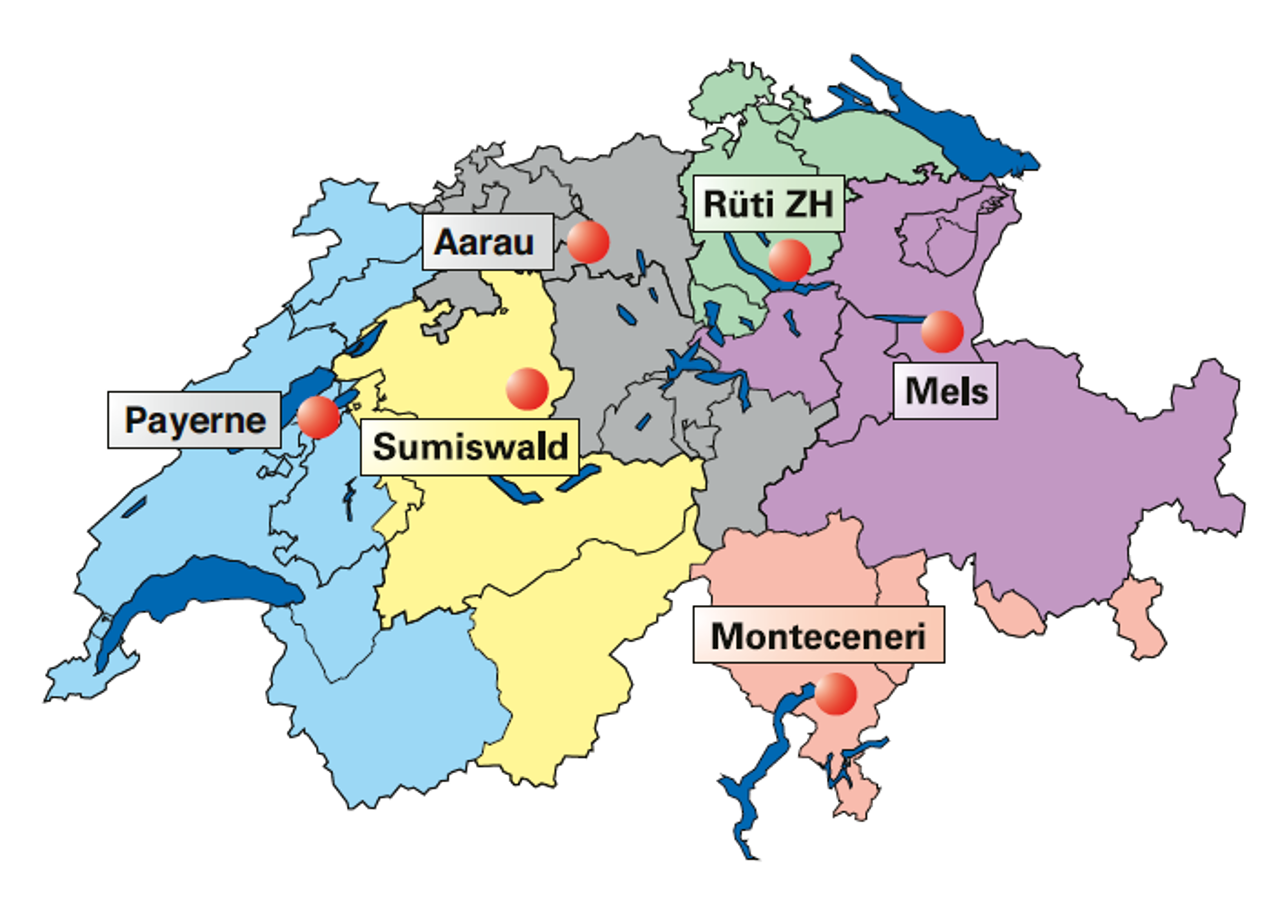

Die Rekrutierungszentren

Die Rekrutierung findet je nach Wohnort in einem der sechs eigens dafür eingerichteten Rekrutierungszentren statt. Stellungspflichtige des Kantons Aargau absolvieren die Rekrutierung in Aarau.

Zeitpunkt der Rekrutierung

Die Rekrutierung dauert zwei Tage und findet drei bis zwölf Monate vor der Rekrutenschule statt. Falls die Rekrutenschule verschoben wird (maximal bis zu dem Jahr, in dem der Stellungspflichtige das 25. Altersjahr vollendet), verschiebt sich damit automatisch auch der Zeitpunkt der Rekrutierung.

Gesundheitszustand

Mit einem gründlichen medizinischen Check erhält der Rekrutierungsarzt ein umfassendes Bild über den Gesundheitszustand des Stellungspflichtigen und ergänzt dies mit den Angaben aus dessen persönlichen Unterlagen.

Körperliche Fitness

Die körperliche Leistungsfähigkeit, welche die Funktionszuteilung entscheidend beeinflusst, wird mit einem mehrteiligen Sporttest ermittelt. Getestet werden Schnelligkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer.

Psychologische Abklärungen

Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Flexibilität und Gewissenhaftigkeit sind von Mensch zu Mensch verschieden. Mit Intelligenz- und Persönlichkeitstests lassen sich entsprechende Erkenntnisse gewinnen. Ein weiterer Test prüft Stress- und Angstverhalten. Darüber hinaus werden auch Selbstvertrauen und emotionale Stabilität getestet. Einzelkämpfer oder Gruppenchef? Das Verhalten in der Gemeinschaft und das Gespür für die Gruppenmitglieder entscheiden, ob die nötige soziale Kompetenz vorhanden ist.

Je nach den Ergebnissen der Tests und Abklärungen erfolgt im persönlichen Gespräch am Ende der Rekrutierung die Zuteilung zur Armee oder zum Zivilschutz.

Eignungsprüfung für das Fahren von militärischen Fahrzeugen

Nebst all diesen psychologischen Abklärungen absolviert jeder Stellungspflichtige eine Eignungsprüfung für das Fahren von militärischen Fahrzeugen. An diesem computerunterstützten Test werden die kognitiven sowie die räumlichen Fähigkeiten getestet. Jeder Stellungspflichtige absolviert diesen Test, unabhängig der zukünftigen Funktion. (Ausnahme: Der Stellungspflichtige wurde medizinisch als fahruntauglich befunden oder gibt ausdrücklich an, dass er nie ein militärisches Fahrzeug zu führen wünscht.) Bei bestandener Eignungsprüfung kann, je nach Bedarf und Neigung, eine Zuteilung in eine Fahrerfunktion erfolgen.

Personensicherheitsprüfungen

Wer Militärdienst leistet, erhält eine persönliche Waffe und hat in der Regel Zugang zu klassifizierten Informationen, Material oder Schutzzonen. Voraussetzung dazu ist eine vorgängige Abklärung in Bezug auf die Sicherheit, damit entsprechende Risiken ausgeschlossen oder minimiert werden können. Die Sicherheitsabklärung wird durch die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen des VBS durchgeführt.

Medizinische Tauglichkeitsabklärungen

Zentrales Element der Rekrutierung ist der Tauglichkeitsentscheid, der Entscheid also, ob die Stellungpflichtigen Militärdienst leisten, ob sie in den Zivilschutz eingeteilt werden oder ob eine Dienstleistung aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht möglich ist. Damit der vorsitzende Arzt der Untersuchungskommission Rekrutierung einen begründeten Entscheid fällen kann, durchläuft jeder Stellungspflichtige umfassende Tauglichkeitsabklärungen.

Tauglichkeit

"Diensttauglich ist aus medizinischer Sicht, wer körperlich, geistig und psychisch den Anforderungen des Militär- beziehungsweise Schutzdienstes genügt und bei der Erfüllung dieser Anforderungen weder die eigene Gesundheit noch diejenige Dritter gefährdet". So lautet die Definition der medizinischen Diensttauglichkeit. Entsprechend basiert der medizinische Tauglichkeitsentscheid auf den folgenden drei Säulen:

- ärztlich-medizinische Untersuchung;

- psychologische Tests und persönliches Gespräch mit Psychologen;

- Fitnesstest der Armee (FTA).

Die medizinischen Untersuchungen:

Body Mass Index (BMI)

Bestimmung des Verhältnisses von Grösse und Gewicht.

Bauchumfang

Bestimmung des Bauchumfangs zur Einschätzung eines eventuell vorliegenden Übergewichts (nebst dem BMI).

Augen

Bei jedem Stellungspflichtigen werden die Sehschärfe sowie das Farb- und Stereosehen überprüft. Falls nötig bestimmt ein Optiker Ihre Brillenkorrekturwerte.

Ohren

Bei allen Stellungspflichtigen wird eine Audiometrie (Gehörprüfung) durchgeführt. Dies ist eine reproduzierbare Untersuchung, bei der die Hörschwelle bestimmt wird. Es können aber auch Einschränkungen oder Schäden des Gehörs erkannt werden.

Elektrokardiogramm (EKG)

Bei jedem Stellungspflichtigen wird ein EKG (Herzstromkurve) angefertigt. Hier geht es darum, mögliche Hinweise auf Herzerkrankungen zu erkennen. Die EKG werden durch den untersuchenden Arzt und, falls nötig, durch einen Herzspezialisten bewertet.

Lungenfunktion

Bei entsprechender medizinischer Fragestellung, oder falls eine Funktion mit Atemschutzgerät gewählt wurde, wird ein Lungenfunktionstest durchgeführt. Dabei werden Lungen- und Atemvolumen gemessen, um mögliche Einschränkungen festzustellen.

Blutuntersuchung

Auf prinzipiell freiwilliger Basis können Sie eine laborchemische Blutuntersuchung durchführen lassen. Dabei werden folgende Werte bestimmt:

- Blutgruppe;

- Blutchemie (Leberfunktionswerte);

- Infektionen (HIV, Hepatitis B und C).

Ziel der Blutuntersuchung ist es, allfällige Krankheiten im Frühstadium zu erkennen, um bei der Tauglichkeitsbeurteilung Rücksicht auf den Gesundheitszustand der Stellungspflichtigen nehmen zu können und um bessere Voraussetzungen für eine allfällige Behandlung im zivilen Leben zu schaffen. Bei Auffälligkeiten in der Blutuntersuchung werden sie schriftlich orientiert und bei deutlichen Abweichungen angehalten, diese beim Hausarzt kontrollieren zu lassen. Es sollte beachtet werden, dass für die Zuteilung in bestimmte Truppengattungen die Blutentnahme an der Rekrutierung vorausgesetzt wird.

Impfungen

Im Sinne einer Prävention können im Rekrutierungszentrum Impfungen gegen Starrkrampf und Diphterie, Kinderlähmung, bakterielle Hirnhautentzündung und Masern-Mumps-Röteln vorgenommen werden. Der untersuchende Arzt bespricht mit dem Stellungspflichtigen die notwendigen Impfungen. Der persönliche Impfausweis muss unbedingt mitgenommen werden. Mit einer Zuteilungsfunktion als Durchdiener bei den Genie- und Rettungstruppen oder der ABC Abwehr sowie für bestimmte Funktionen bei den Sanitätstruppen besteht ein Impfzwang.

Ärztliche Untersuchung

Die Stellungspflichtigen werden durch einen Arzt befragt und ganzkörperlich untersucht, wobei das Herz-Kreislaufsystem, der Bewegungsapparat sowie das Abdomen (Bauchraum) und die Weichteile die Schwerpunkte der Untersuchung bilden.

Der Tauglichkeitsentscheid

Nebst den Befunden der genannten medizinischen Untersuchungen liegen dem vorsitzenden Arzt der Untersuchungskommission Rekrutierung auch die Sportresultate und die Resultate der psychologischen Untersuchungen vor. Unter Berücksichtigung all dieser Ergebnisse, nach Rücksprache mit den untersuchenden Ärzten und nach einem persönlichen Gespräch entscheidet der Arzt über die medizinische Tauglichkeit. Der Entscheid wird dem Stellungspflichtigen persönlich mitgeteilt und begründet – mit dem Hinweis, dass er dagegen Beschwerde einreichen kann.

Nebst den Entscheiden "militärdiensttauglich" oder "-untauglich", sowie "schutzdiensttauglich" bzw. "-untauglich" können auch Entscheide gefällt werden, die gewisse medizinische Einschränkungen berücksichtigen, wie Schiessuntauglichkeit oder Einschränkungen im Bereich Marschieren, Heben, Tragen.

Fitnesstest der Armee (FTA)

Die fünf Disziplinen des Fitnesstests erlauben es, nach einfachen, aber modernen Methoden, die wesentlichen Faktoren der körperlichen Leistungsfähigkeit zu messen.

Es handelt sich dabei um folgende Disziplinen, auf die sich die Stellungspflichtigen im Vorfeld der Rekrutierung gezielt vorbereiten können:

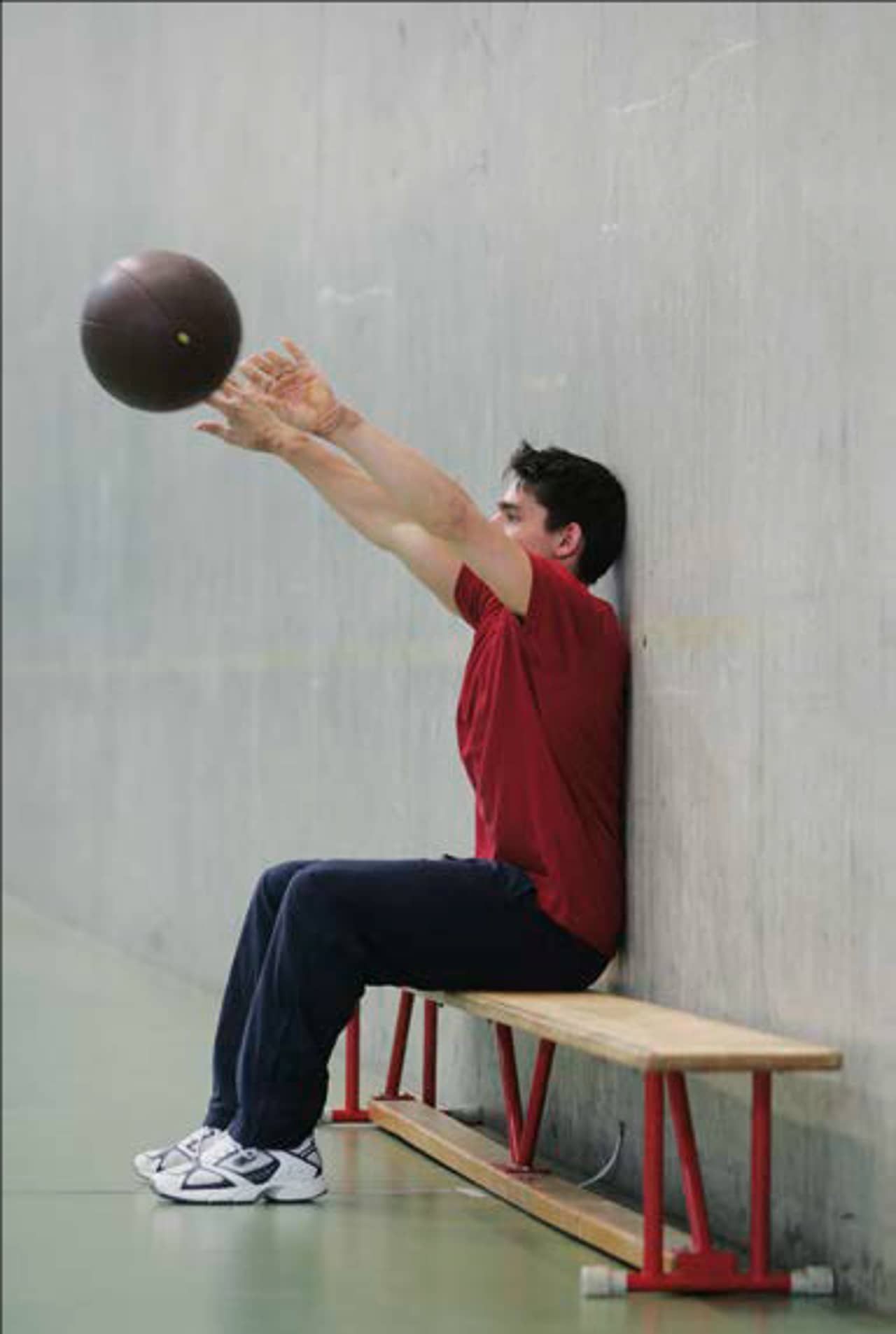

1. Medizinballstossen (Schnellkraft der Arme)

2-kg-Medizinballstoss aus dem Sitzen: Gemessen wird die Distanz von der Wand hinter der Langbank bis zum Landepunkt des Balls (drei Versuche).

2. Standweitsprung (Schnellkraft der Beine)

Standweitsprung mit Absprung auf dem Hallenboden und Landung auf der Matte: Gemessen wird die Distanz von der Absprunglinie bis zum hintersten Berührungspunkt des Körpers bei der Landung (drei Versuche).

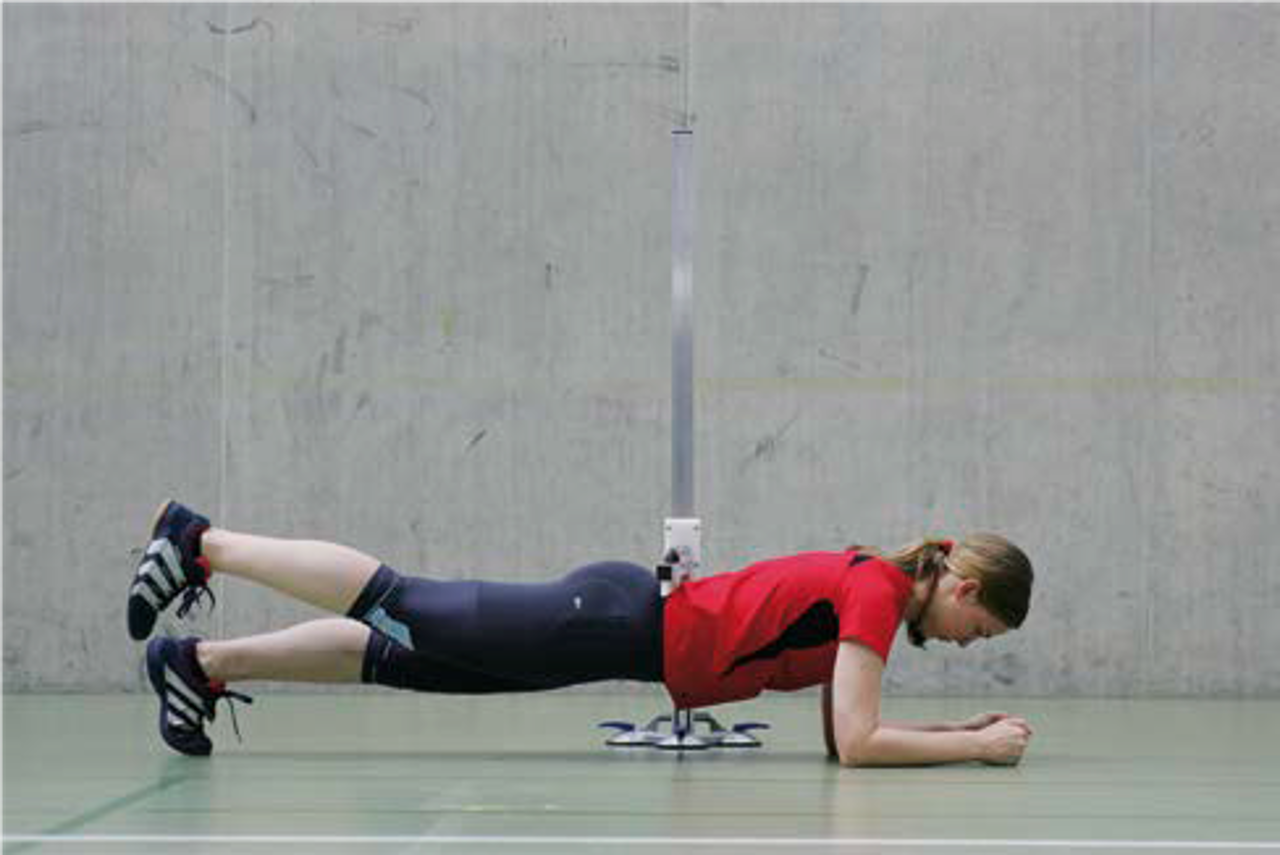

3. Globaler Rumpfkrafttest (Kraft der globalen Rumpfmuskulatur)

In der vorgegebenen Position (Unterarmstütz) werden im Sekundentakt abwechselnd der linke und rechte Fuss vom Boden um eine halbe Fusslänge angehoben. Gemessen wird die Zeit bis zum Übungsabbruch (ein Versuch).

4. Einbeinstand (Koordinationsfähigkeit)

Mit den Händen hinter dem Rücken wird beim Start ein Fuss in die Kniekehle gelegt. Nach zehn Sekunden müssen die Augen geschlossen werden. Nach weiteren zehn Sekunden muss der Kopf mit geschlossenen Augen nach hinten in den Nacken gelegt werden. Die Zeit bis zum Verlust des Gleichgewichts wird für das linke und das rechte Bein gemessen. Für das Resultat werden beide Zeiten zusammengezählt (ein Versuch).

5. Progressiver Ausdauertest (Ausdauerleistungsfähigkeit)

Der Ausdauertest findet entweder auf der Rundbahn im Freien oder in der Halle als 20-m-Pendellauf statt. Für die beiden Varianten gelten nicht dieselben Wertetabellen. Das Lauftempo wird durch ein akustisches oder optisches Signal vorgegeben. Die Startgeschwindigkeit ist 8,5 km/h. Die Geschwindigkeit steigt immer nach 200 m um 0,5 km/h. Gestoppt wird die Zeit, sobald das Tempo nicht mehr mitgelaufen werden kann (ein Versuch).

Wertungstabelle

Pro Disziplin sind maximal 25 Punkte zu erreichen. Die maximale Gesamtpunktzahl beträgt somit 125.

Die Sportauszeichnung wird ab 80 Punkten vergeben. Für die militärische Einteilung gilt für Männer und Frauen dieselbe Wertungstabelle.

Ready?

Dank individuellem Training zum Ziel: Die App "ready #teamarmee" der Schweizer Armee bietet einen persönlichen Trainingsplan, der Sie mit modernsten Trainingsmethoden auf die von Ihnen gewünschte Funktion vorbereitet.

Kostenfrei im App-Store:

Ready-App im Google Play Store(öffnet in einem neuen Fenster)

Ready-App im App Store(öffnet in einem neuen Fenster)

Wertungstabelle für den Fitnesstest der Armee (PDF, 1 Seite, 238 KB)

Tauglichkeitskriterium Sicherheit

Neben den medizinischen Abklärungen beinhaltet der Tauglichkeitsentscheid eine weitere Überprüfung: die Personensicherheitsprüfung (PSP). Diese wird ebenfalls während der Rekrutierung durchgeführt.

Zweck und Zuständigkeit

Personensicherheitsprüfungen (PSP) stellen ein präventives Instrument zum Schutz des Staates dar. Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Personen sollen damit ausgeschlossen oder auf ein Minimum reduziert werden. Zuständig für die Durchführung der PSP ist die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen der Informations- und Objektsicherheit des VBS.

Rechtliche Grundlagen

Die PSP wird aufgrund von Gesetzen und Verordnungen durchgeführt. Die PSP ist im Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz MG), dem Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der Inneren Sicherheit (BWIS), der Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen (VPSP) sowie der Verordnung über die Militärdienstpflicht (VMDP) geregelt.

Prüfstufen

Nach dem Militärgesetz (MG) werden alle Stellungspflichtigen einer PSP unterzogen. Bei dieser geht es ausschliesslich um die Abklärung des Gewaltpotenzials. Dabei wird beurteilt, ob ihnen im Militärdienst eine Waffe anvertraut werden darf. Zur Durchführung dieser PSP ist keine Zustimmung erforderlich.

Entsprechend der angestrebten Funktion bedarf es zusätzlich einer PSP nach dem BWIS. Dann zum Beispiel, wenn die Stellungspflichtigen in ihrer Funktion Zugang zu als vertraulich oder geheim klassifizierten Informationen, Materialien oder Schutzzonen haben. Diese PSP kann nur mit Ihrer schriftlichen Zustimmung (Unterschrift) durchgeführt werden.

Durchführung

Bei der PSP werden Daten aus den Registern der Sicherheits- und Strafverfolgungsorgane von Bund und Kantonen sowie aus dem Strafregister eingeholt. Entsprechend der Prüfstufe wird zusätzlich das zuständige Betreibungsamt angefragt. Wenn die Fachstelle für die Beurteilung noch Fragen hat, klärt sie diese im persönlichen Gespräch mit den Stellungspflichtigen.

Nachdem die Fachstelle alle sicherheitsrelevanten Informationen erhoben hat, beurteilt sie, ob ein Sicherheitsrisiko vorliegt. Liegt kein Sicherheitsrisiko vor, erhält der Stellungspflichtige dies in Form einer Verfügung schriftlich mitgeteilt (Sicherheitserklärung).

Liegt ein Sicherheitsrisiko vor, wird dies den Betroffenen von der Fachstelle mitgeteilt. Sie bekommen dabei Gelegenheit, zum Ergebnis der Abklärungen schriftlich Stellung zu nehmen, bevor die Fachstelle ihre definitive Beurteilung abgibt. Hält die Fachstelle an ihrer Beurteilung fest, erlässt sie eine entsprechende Verfügung und benennt darin die Risiken (Risikoerklärung oder Sicherheitserklärung mit Auflagen).

Abschluss

Die Verfügung erhält einerseits die/der Stellungspflichtige und andererseits das Kommando Ausbildung der Armee, also diejenige Stelle, die eine PSP eingeleitet hat.

Bei der Verfügung der Fachstelle handelt es sich grundsätzlich um eine Empfehlung. Das Kommando Ausbildung der Armee entscheidet auf der Grundlage dieser Empfehlung, ob die jeweiligen Betroffenen in die Armee eingeteilt werden. Bei Risikoerklärungen (Sicherheitsrisiko) erfolgt in aller Regel keine Einteilung in die Armee.

Die Stellungspflichtigen können innert 30 Tagen ab Eröffnung beim Schweizerischen Bundesverwaltungsgericht gegen die Verfügung der Fachstelle schriftlich Beschwerde erheben.

Ausbildung und Dienstmodelle

Dienstleistungsmodelle

Die Armee bietet für die Erfüllung der Militärdienstpflicht zwei Modelle an: Das klassische WK-Modell und das freiwillige Durchdiener-Modell.

WK-Modell

Beim klassischen WK-Modell leisten die Stellungspflichtigen nach der Rekrutenschule (RS) jährlich einen Wiederholungskurs (WK), der heute auch "Ausbildungsdienst der Formation" (ADF) genannt wird.

Durchdiener-Modell

Durchdiener (DD) erfüllen ihren gesamten obligatorischen Militärdienst (RS und WK) an einem Stück. Jährlich erhalten maximal 15 Prozent eines Rekrutenjahrgangs diese Möglichkeit. Voraussetzung ist ein Lehrabschluss oder eine Matura. Zudem muss das Anforderungsprofil der jeweiligen Funktion erfüllt sein. Wenn kein plausibler Grund für das DD-Modell genannt werden kann, wird in der Regel keine solche Funktion zugeteilt. Die Ausbildung findet nur auf Deutsch und Französisch statt. Der Dienst an einem Stück ist in fast allen Truppengattungen möglich.

Vorzüge des Durchdiener-Modells:

- Konkrete Einsätze: Die Durchdiener erfüllen wichtige Schutz-, Bewachungs- und Unterstützungsaufgaben oder leisten Katastrophenhilfe zugunsten der Bevölkerung.

- Dienstpflicht mit 20 erfüllt: Durchdiener können nach rund zehn Monaten ihre persönliche und berufliche Zukunft frei planen.

- Keine Wiederholungskurse: Sie leisten nur das jährliche obligatorische Schiessen.

- Attraktiv für den Arbeitgeber: Es entstehen keine weiteren Absenzen wegen Militärdienst.

Nachteile des Durchdiener-Modells:

- Kaum Karrieremöglichkeiten resp. diese sind auch an einem Stück zu leisten (z. B. Gruppenführer 450 Tage am Stück).

- Mindesterwerbsersatz während der ganzen Dienstzeit.

Ablauf der Rekrutenschule

Die Rekrutenschule dauert 18 Wochen (23 Wochen für Spezialkräfte) und umfasst vier Ausbildungsschwerpunkte: die Allgemeine Grundausbildung (AGA), die Erweiterte Grundausbildung (EGA), die Funktionsgrundausbildung (FGA) und die Verbandsausbildung (VBA 1). Je nach Funktion ist jedoch schon vor der Allgemeinen Grundausbildung eine vordienstliche Ausbildung, ein Vorkurs oder eine Eignungsprüfung erforderlich.

Eignungsprüfungen

Einige Funktionen setzen eine vordienstliche Ausbildung, einen Vorkurs oder das Bestehen einer Eignungsprüfung voraus: Cybersoldat, Fallschirmaufklärer (SPHAIR), Grenadier, Gebirgsspezialist, Hundeführer, Hufschmied, Militärmusiksoldat, Train- und Veterinärsoldat.

Wer bereits weiss, dass er zu einer dieser Truppengattungen oder Funktionen zugeteilt werden möchte, sollte sich frühzeitig informieren und vorbereiten.

Fahrerfunktionen

Um eine Fahrzeugführerfunktion übernehmen zu können, muss an der Rekrutierung die Eignungsprüfung für Fahrer bestanden werden (Details siehe Kapitel Rekrutierung).

Allgemeine Grundausbildung (AGA)

Die AGA umfasst jene Ausbildungsinhalte, die alle Angehörigen der Armee – unabhängig von Truppengattung und Funktion – beherrschen müssen. Die Rekruten erlernen das militärische Grundhandwerk wie z. B.: Militärische Formen, Umgang mit der persönlichen Waffe, Grundkenntnisse im Sanitätsdienst, Kartenlehre, Nahkampf (Stufe 1), Kriegsvölkerrecht im Umgang mit der Ausrüstung u.v.a.m.

Erweiterte Grundausbildung (EGA)

Die EGA beinhaltet Themen, die für eine Truppengattung zur waffenspezifischen Grundausbildung gehören. Sie ist funktionsunabhängig auf die jeweilige Einteilung (Modulbaustein) ausgerichtet. Die Festlegung dieser Inhalte ist Sache der Lehrverbände und der Kompetenzzentren.

Verbandsausbildung (VBA 1)

Die Zahl 1 steht für die Verbandsausbildung in der RS; die VBA 2 entspricht der Verbandsausbildung in Wiederholungskursen. Die VBA 1 für die Stufe Zug und Gruppe findet in der Regel am RS-Standort statt. Für die VBA 1 Stufe Einheit (Kompanie, Batterie, Kolonne) geht die ganze Rekrutenschule in eine sogenannte "Verlegung". Sie bezieht einen neuen Standort in einem Gelände, in dem der Einsatz des Verbandes unter realitätsnahen Bedingungen geübt werden kann. Dabei werden Mannschaft und Kader im Verband in Einsatz- und Gefechtsübungen trainiert sowie im Gefechtsschiessen ausgebildet. In der VBA muss sich der einzelne Angehörige der Armee als Teil des Ganzen verstehen lernen, um seine Aufgabe erfüllen zu können.

RS-Starts

Der Start der Rekrutenschulen findet jeweils zweimal jährlich statt: Der RS-Start 1 in der Kalenderwoche 3 (Mitte Januar), der RS-Start 2 in der Kalenderwoche 27 (Anfang Juli). Ab 2027 werden sich die RS-Starts ändern. Der RS-Start 1 wird in der Kalenderwoche 8 (Mitte Februar) und der RS-Start 2 in Kalenderwoche 34 (Mitte August) stattfinden.

Ablauf der Kaderausbildung

Angehende Kader der Armee werden nach einem Zweistufenprinzip ausgewählt: Anlässlich der Rekrutierung wird zunächst das Potenzial (vor)geprüft. Die definitive Kaderselektion zum Gruppenführer, in die auch geeignete Rekruten ohne vorgängige Empfehlung einbezogen werden, erfolgt am Ende der RS.

Gruppenführer/Wachtmeister

Der Gruppenführer leitet eine Gruppe im Einsatz. Es wird verlangt, dass er die Verantwortung für die ihm anvertrauten Menschen, Fahrzeuge, Geräte und Systeme vollumfänglich übernimmt. Er wird mit vielfältigen Führungssituationen konfrontiert und muss seine Gruppe sicher und überzeugend führen.

Gruppenführer/Wachtmeister besuchen nach der RS eine Unteroffiziersschule von vier Wochen, bevor sie in einer ganzen RS ihren Praktischen Dienst absolvieren und damit ihren Grad abverdienen. Die Gesamtausbildungszeit beträgt 41 Wochen (ausgenommen Spezialkräfte).

Einheitsfeldweibel, Einheitsfourier

Der Einheitsfeldweibel leitet den Dienstbetrieb der Einheit. Er ist verantwortlich für den Inneren Dienst, die Organisation in der Unterkunft und den Nachschub der Einheit. Er sorgt dafür, dass Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Munition zur Verfügung stehen und bestimmt, wer zu welchen Diensten (Küche, Büro, Wache) kommandiert wird.

Der Einheitsfourier ist für das leibliche Wohl der Einheit verantwortlich. Er organisiert die Unterkunft für die Truppe, besorgt den Einkauf der Lebensmittel und erstellt einen Verpflegungsplan, nach welchem die ihm unterstellte Küchenmannschaft kocht. Er führt die Buchhaltung und Kasse der Einheit, teilt den Sold aus und sorgt für einen reibungslosen Bürodienst sowie einen funktionierenden Postdienst.

Die Ausbildung zum Einheitsfeldweibel oder Einheitsfourier dauert 62 Wochen (ausgenommen Spezialkräfte). Nach der RS besuchen sie die Unteroffiziersschule und verdienen dann ihren Grad als Wachtmeister in einer RS ab. Mit dem Vorschlag zur Weiterausbildung zum Höheren Unteroffizier verlassen sie die RS nach 14 Wochen Abverdienen und machen dann den Lehrgang für höhere Unteroffiziere von sechs Wochen, bevor sie in einer ganzen RS ihren Grad als Fourier oder Hauptfeldweibel abverdienen.

Zugführer/Leutnant

Der Name sagts: Der Zugführer führt in der Regel einen Zug. Ihm sind mehrere Gruppenführer unterstellt. Ein grosses Allgemein- und Fachwissen, Initiative, Organisationstalent, Motivationsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit und ausgeprägte Fähigkeiten als Chef zeichnen ihn aus. Er erwirbt diese Eigenschaften während einer intensiven und anspruchsvollen Ausbildungszeit.

Für Zugführer beginnt die Ausbildung gleich wie beim Gruppenführer. Nach der RS absolvieren sie die Unteroffiziersschule und verdienen ihren Grad als Wachtmeister in einem siebenwöchigen Praktikum in einer RS ab. Falls sie den Vorschlag für eine Weiterausbildung zum Zugführer erhalten, verlassen sie die RS nach sieben Wochen und absolvieren eine Offiziersschule von 15 Wochen. Anschliessend wird der Grad als Leutnant in einer ganzen RS abverdient.

Militärische Kaderausbildung – Vorteile im Überblick

Eine militärische Aus- und Weiterbildung verschafft folgende Vorteile:

- Anrechenbarkeit an Studium (Praktikum): An verschiedenen Schweizer Fachhochschulen können diverse militärische Ausbildungen als Vorstudienpraktika angerechnet werden.

- Anrechenbarkeit an Studium (ECTS): Armeekader können während ihrer militärischen Ausbildung ECTS-Punkte erlangen, die an Studiengänge verschiedener Hochschulen angerechnet werden.

- Nachweis der Qualifikation: Armeekader erhalten nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung einen Bildungs- und Kompetenznachweis.

- Ausbildungsgutschrift: Abhängig von Dienstgrad und Ausbildungsdauer wird Armeekadern eine finanzielle Ausbildungsgutschrift gewährt. Diese Gutschrift kann nur für eine zivile Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden.

- Abgleich mit Studium: Für die zivile Ausbildung gibt die Armee ihre Kader im Praktischen Dienst bei Bedarf bis zu drei Wochen vor Ende der Rekrutenschule frei und beurlaubt sie zusätzlich an fünf frei wählbaren Tagen für Studienvorbereitungen. Die vorzeitige Entlassung wird im Rahmen der WK-Dienstleistung kompensiert.

- Armeekadern steht für ihre zivile Karriere ein Zertifikat der Stufe 1 der Schweizer Kader Organisation (SKO) kostenlos zur Verfügung. Das Zertifikat zeigt die von den Milizkadern erworbenen Kompetenzen für den zivilen Arbeitsmarkt auf und übersetzt diese für den zivilen Sprachgebrauch. Anrecht auf ein kostenloses SKO-Zertifikat Stufe 1 haben sämtliche Absolventen, welche eine Offiziersschule oder einen höheren Unteroffizierslehrgang abverdient haben.

www.armee.ch/de/militaerdienst-kaderlaufbahn(öffnet in einem neuen Fenster)

Beträge Ausbildungsgutschrift

- Unteroffizier (Wachtmeister) max. Fr. 3'000.-

- Fourier / Einheitsfeldweibel max. Fr. 10'100.-

- Feuerleitstellen-Unteroffizier (Feldweibel) max. Fr. 4'300.-

- Subalternoffizier (Zugführer) max. Fr. 10'600.-

- Einheitskommandant max. Fr. 11'300.-

- Führungsgehilfe Truppenkörper und Stabsoffizier max. Fr. 3'300.-

www.armee.ch/de/militaerdienst-ausbildungsgutschrift(öffnet in einem neuen Fenster)

| Soldat | Rekrutenschule von 18 Wochen |

|---|---|

| Gruppenführer | Rekrutenschule von 18 Wochen, Unteroffiziersschule von 4 Wochen, Kadervorkurs von 1 Woche, Praktischer Dienst von 18 Wochen. |

| Fourier / Einheitsfeldweibel | Rekrutenschule von 18 Wochen, Unteroffiziersschule von 4 Wochen, Kadervorkurs von 1 Woche, Praktischer Dienst von 14 Wochen, Höherer Unteroffizierslehrgang von 6 Wochen, Kadervorkurs von 1 Woche, Praktischer Dienst von 18 Wochen. |

| Zugführer | Rekrutenschule von 18 Wochen, Unteroffiziersschule von 4 Wochen, Kadervorkurs von 1 Woche, Praktischer Dienst von 7 Wochen, Offiziersschule von 15 Wochen, Kadervorkurs von 1 Woche, Praktischer Dienst von 18 Wochen. |

Führungsausbildung mit doppeltem Nutzen

Die immer stärker werdende Konkurrenz verlangt auch nach einer fundierten Schulung von Führungskräften. Dies gilt sowohl für die Armee als auch für die Wirtschaft. Genau hier setzt die Führungsausbildung in den Kaderschulen an: Der Zusammenschluss von Armee und zivilen Ausbildungsinstitutionen zur Schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung (SFV-ASFC) ermöglicht den Armeekadern, wichtige Bausteine eines eidgenössisch anerkannten Abschlusses zu erwerben.

Lernen beim Führen

Zentrale Bedeutung in den Kaderschulen der Armee hat die praktische Umsetzung der gelernten Führungsausbildung. Der Kaderangehörige ist jeden Tag mit vielfältigen Führungssituationen konfrontiert und kann somit das Führen in der Praxis fundiert lernen. Die so erlebte und erlernte Führung kann in einzelnen Modulen mit einer Bescheinigung während dem Grundausbildungsdienst gratis abgeschlossen werden. Diese Bescheinigungen werden durch die Schweizerische Vereinigung für Führungsausbildung (SVF-ASFC) und somit auch durch die Privatwirtschaft anerkannt.

Die in der militärischen Führungsausbildung erworbenen Fähigkeiten werden zudem an bestimmte Grund- und Weiterausbildungsprogramme in Form von ECTS-Kreditpunkten angerechnet.

www.armee.ch/de/militaerdienst-miliz-karriere-fuehrungserfahrung(öffnet in einem neuen Fenster)

Ergänzend zur rein militärischen, auf Noten basierenden Qualifikation wird dem Kaderangehörigen ein Bildungs- und Kompetenznachweis ausgehändigt. Dieser Nachweis bestätigt die Kompetenzen, welche sich der AdA während der Grundausbildung und im Praktischen Dienst zum Abverdienen des Grades angeeignet hat. Dies hilft dem Kader, seinem Arbeitgeber gegenüber auszuweisen, was er in seiner Abwesenheit vom Arbeitsplatz geleistet und welche Kompetenzen er sich angeeignet hat.

Im Weiteren wird den angehenden Kadern für das Absolvieren von Kaderschulen und praktischen Dienst ein finanzieller Betrag gutgeschrieben. Dieser wird nicht ausbezahlt, sondern kann für eine zivile Aus- und Weiterbildung an einer Schule mit Sitz in der Schweiz bezogen werden. Die Aus- und Weiterbildungen, welche eine Anspruchsberechtigung beinhalten, sind klar definiert. Dazu zählen anerkannte Ausbildungen des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) oder Sprachausbildungen, bei denen gemäss dem Europäischen Referenznahmen (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ein anerkannter Abschluss erreicht wird.

www.armee.ch/de/militaerdienst-ausbildungsgutschrift(öffnet in einem neuen Fenster)

Die Startbasis für Ihre Laufbahn

Wertvoll: Die Führungsausbildung kann ausserdienstlich fortgesetzt werden – bis hin zum Eidgenössischen Fachausweis "Führungsfachfrau/Führungsfachmann". Die praktische Führungsausbildung der Armee bietet dafür eine optimale Grundlage.

Modern: Die Führungsausbildung ist den heutigen Bedürfnissen angepasst und inhaltlich konsequent modular aufgebaut.

Anerkannt: Die Führungsausbildung der Armee berücksichtigt die Leitlinien der Schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung (SVF-ASFC) und ist damit auch in der Privatwirtschaft anerkannt.

www.armee.ch/de/militaerdienst-miliz-karriere-fuehrungserfahrung(öffnet in einem neuen Fenster)

Sold, Soldzulage, Erwerbsersatz

Rekruten erhalten grundsätzlich eine Einheitsentschädigung von 69 Franken pro Tag – unabhängig davon, ob sie vor dem Einrücken erwerbstätig waren, sich in der Ausbildung befanden oder ob während der Rekrutenschule ein Arbeitsverhältnis besteht oder nicht. Der Arbeitgeber kann eine höhere Entschädigung entrichten (gemäss dem Gesamtarbeitsvertrag oder Art. 324a OR).

| - () | Rekrut / Soldat | Wachtmeister | Fourier / Hauptfeldweibel | Leutnant |

|---|---|---|---|---|

| Sold | 6 / 7.50 | 11.50 | 14 | 17.50 |

| Erwerbsersatz (EO) | 69 | 124 | 124 | 124 |

Unterhaltspflichtige (gegenüber eigenen Kindern) erhalten eine höhere Entschädigung.

Die Soldzulage beträgt für angehende Unteroffiziere, höhere Unteroffiziere und Offiziere in einem Grundausbildungsdienst für Kader, einem Kadervorkurs zu einem Praktikum oder zu einem Praktischen Dienst pro Person und Tag 23 Franken.

Sold und Soldzulage sind steuerfrei.

- www.armee.ch/de/militaerdienst-wehrpflichtersatz-sold-erwerbsersatz(öffnet in einem neuen Fenster)

- Merkblatt 6.01 "Erwerbsausfallentschädigungen" (PDF, 12 Seiten, 786 KB)

- Finanzielle Entschädigung von Armeeangehörigen im Dienst (PDF, 4 Seiten, 1,5 MB)

Rechtliches

Die Schweizer Armee ist eine Milizarmee. Militärdienst zu leisten ist deshalb für junge Schweizer Männer Pflicht. Junge Schweizer Frauen können sich freiwillig zum Militärdienst anmelden. Sobald ihre Anmeldung angenommen ist, werden Frauen stellungspflichtig. Werden Frauen an der Rekrutierung für militärdiensttauglich erklärt und sind sie bereit, die zugeteilte militärische Funktion zu übernehmen, werden sie militärdienstpflichtig. Für militärdienstpflichtige Männer und Frauen gelten die gleichen Pflichten und Rechte.

Militärdienstpflichtige sind ab Beginn des Jahres, in dem sie das 18. Altersjahr vollenden, stellungspflichtig. Stellungspflichtige werden zum Orientierungstag aufgeboten. Dieser ist obligatorisch, wird aber nicht an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet.

Militärdienstpflicht

Die Militärdienstpflicht ist in der Bundesverfassung wie folgt verankert (Art. 59): "Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten". Das Militärgesetz regelt die Militärdienstpflicht. Der Schutzdienst, der zivile Ersatzdienst und die kompensatorische Ersatzabgabepflicht werden in besonderen Bundesgesetzen geregelt. Mit der Pflicht, Militärdienst zu leisten, sind auch die Stellungspflicht, die Pflicht zur Teilnahme an der Rekrutierung sowie die ausserdienstliche Meldepflicht und die Schiesspflicht verbunden. Die Folgen bei Militärdienstverweigerung sind im Art. 81 des Militärstrafgesetzes (MStG) geregelt: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 18 Monaten oder Geldstrafe wird bestraft, wer in der Absicht, den Militärdienst zu verweigern: a) nicht am Orientierungstag oder an der Rekrutierung teilnimmt; b) eine Militärdienstleistung, zu der er aufgeboten ist, nicht antritt; c) seine Truppe oder Dienststelle ohne Erlaubnis verlässt; d) nach einer rechtmässigen Abwesenheit nicht zurückkehrt oder e) nach Antritt der Militärdienstleistung einem an ihn gerichteten Befehl in Dienstsachen nicht gehorcht." Militärdienstverweigerung wird mit Busse bestraft, wenn der Militärdienstpflichtige dem waffenlosen Dienst zugewiesen oder zum Zivildienst zugelassen wird, oder wenn er dienstuntauglich erklärt wird und die Dienstuntauglichkeit bereits zum Zeitpunkt der Verweigerung bestanden hat. Straflos bleibt, wer im Zeitpunkt der Tat nicht einrückungsfähig gewesen ist.

Wehrpflichtersatzabgabe

Nachfolgend wird hier das Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG) per 1. Januar 2019 abgebildet. Es ist zwischen vier Kategorien von Ersatzpflichtigen zu unterscheiden:

1. Als Untauglicher ist die Ersatzabgabe ab dem Folgejahr der Rekrutierung während elf Jahren zu bezahlen.

2. Als Untauglicher, aber Schutzdienstleistender, ist die Ersatzabgabe ab dem Folgejahr des Starts der Schutzdienstausbildung während ebenfalls elf Jahren zu bezahlen. Jeder geleistete und anrechenbare Schutzdiensttag führt zu einer Reduktion der Ersatzabgabe von vier Prozent.

3. Wer als Militärdienstleistender ab dem Folgejahr der Absolvierung der Rekrutenschule nicht jährlich einen obligatorischen Dienst (WK) absolviert, muss die Ersatzabgabe bis zur Erfüllung der Gesamtdienstleistungspflicht bezahlen.

4. Wer als Zivildienstleistender ab dem Folgejahr der rechtskräftigen Zulassung zum Zivildienst nicht jährlich einen Einsatz von mindestens 26 Tagen leistet, muss die Ersatzabgabe bis zur Erfüllung der Gesamtdienstleistungspflicht bezahlen.

Die Ersatzabgabe wird nach der Gesetzgebung über die direkte Bundessteuer auf dem gesamten Reineinkommen erhoben, das der Ersatzpflichtige im In- und Ausland erzielt. Die Ersatzabgabe beträgt drei Prozent des steuerpflichtigen Einkommens, mindestens aber 400 Franken pro Jahr. Die Ersatzpflicht beginnt frühestens ab Beginn des 19. Altersjahres und endet spätestens mit der Vollendung des 37. Altersjahres.

Unter bestimmten Voraussetzungen sieht das Gesetz eine Befreiung von der Wehrpflichtersatzabgabe oder eine Ermässigung vor. Frauen sind nicht ersatzpflichtig. Der Militär- oder Zivildienstleistende hat erst Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Ersatzabgaben, wenn die Gesamtdienstleistungspflicht erfüllt ist.

Auslandurlaub und Wehrpflichtersatzabgabe

Bei Auslandurlaubern wird die Ersatzabgabe vor Antritt des Urlaubs für das Ausreisejahr und anschliessend längstens drei Jahre vorbezogen. Ein Auslandurlaub wird nur bewilligt, wenn alle noch offenen Ersatzabgaben (inklusive Vorbezug) bezahlt sind.

www.armee.ch/de/militaerdienst-wehrpflichtersatz-sold-erwerbsersatz(öffnet in einem neuen Fenster)

www.estv.admin.ch/wpe(öffnet in einem neuen Fenster)

Sozialdienst der Armee

Wer wegen des Militärdienstes persönliche, familiäre oder materielle Schwierigkeiten auf sich zukommen sieht, kann sich bereits vor Beginn der Rekrutenschule an den Sozialdienst der Armee wenden (Telefon: 0800 855 844). Wer während des Militärdienstes Hilfe benötigt oder erkrankt, kann sich seelsorgerisch, medizinisch, psychologisch und sozial beraten und betreuen lassen.

www.armee.ch/de/auskunft-und-beratung-armee(öffnet in einem neuen Fenster)

Prämienbefreiung

Wer an mehr als 60 aufeinanderfolgenden Tagen der Militärversicherung unterstellt ist, wie im Normalfall während der RS, ist ab RS-Beginn von der Prämienzahlung für die private Grundversicherung der Kranken- und Unfallversicherung befreit. Die Unterstellung muss dem Versicherer mindestens acht Wochen vor Beginn der Dienstleistung gemeldet werden. Wird die achtwöchige Frist nicht eingehalten, erhebt der Versicherer ab dem nächsten ihm möglichen Termin, spätestens aber acht Wochen nach Eingang der Meldung, keine Prämie mehr. Falls trotz der Sistierung Prämien bezahlt werden, rechnet der Versicherer diese Zahlungen an später fällige Prämien an oder erstattet sie zurück. Die für den Militärdienst zuständige Stelle wird die Betroffenen rechtzeitig über das korrekte Vorgehen informieren.

Rechte während der Dienstpflicht

Während der Dienstpflicht besteht im Rahmen der entsprechenden Rechtsgrundlagen Anspruch auf Sold, Erwerbsersatz, eine persönliche Ausrüstung, Verpflegung, Unterkunft, Gratisbillett, Portofreiheit, Leistungen der Militärversicherung, arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz, Rechtsstillstand in zivilen Straf- und Schuldbetreibungsverfahren sowie Beratung und Betreuung.

RS-Planungsvarianten

Die Koordination von ziviler und militärischer Ausbildung ist komplex. Deshalb ist eine rechtzeitige Planung, abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse der Stellungspflichtigen, umso wichtiger. Die Armee leistet hier Unterstützung.

1. Absolvieren der Rekrutenschule (RS)

Militärdienstpflichtige können die Rekrutenschule (RS) flexibel einplanen: Frühestens ab Beginn des 19. Altersjahres und spätestens in dem Jahr, in dem sie das 25. Altersjahr vollenden. Somit ist eine Verschiebung bis zum Abschluss der Ausbildung (Berufslehre/Matura) bis maximal zu dem Jahr, in dem Sie das 25. Altersjahr vollenden, möglich. In diesem Fall müssen sie die RS zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachholen. Werden Sie erst im 20. Altersjahr oder später eingebürgert, absolvieren Sie die RS im Jahr nach Ihrer Einbürgerung.

2. Durchdiener

Eine Alternative ist die Verpflichtung als Durchdiener. Durchdiener leisten Ihren gesamten Militärdienst an einem Stück und müssen danach keine Wiederholungskurse (WK) mehr absolvieren. Somit gibt es während der anschliessenden zivilen Tätigkeit oder Weiterausbildung keinerlei Überschneidungen.

3. Weitermachen

Wer eine militärische Weiterausbildung absolvieren möchte, absolviert nach der RS die Ausbildung zum Unteroffizier, höheren Unteroffizier oder Offizier. Die Ausbildung vom Rekruten zum Leutnant beispielsweise dauert 64 Wochen.

4. Militär und Studium

Grundsätzlich muss die RS und eine allfällige Weiterausbildung am Stück geleistet werden. In begründeten Fällen, zum Beispiel wegen des Studiums, können Soldaten oder angehende Unteroffiziere die RS einmal unterbrechen (fraktionieren) und somit in zwei Teilen absolvieren. Angehende Offiziere haben diese Möglichkeit zweimal (nur in Ausnahmefällen).

Es wird jedoch dringend empfohlen, die RS und eine allfällige militärische Weiterausbildung vor Beginn des Studiums oder in einem Zwischenjahr (Studienunterbruch) zu machen. Auch sollte beachtet werden, dass für gewisse Funktionen eine Aufteilung nicht möglich ist oder eine Funktionsänderung zur Folge hätte. In jedem Fall muss die verpasste Ausbildungsperiode der RS innerhalb von zwei Jahren, der verpasste Teil einer militärischen Weiterausbildung innerhalb von drei Jahren nachgeholt werden.

Aktive Unterstützung bei der Lösungsfindung bieten die Beratungsstellen zivilmilitärische Ausbildung der Bildungsstätten, die Kreiskommandos der Kantone sowie das Personelle der Armee.

www.zivil-militaer.ch(öffnet in einem neuen Fenster)

5. Anrechenbarkeit militärischer Ausbildung als Vorstudienpraktikum

Dienstleistungen gewisser Funktionen der Armee können an einigen Fachhochschulen teilweise als sogenanntes Vorstudienpraktikum angerechnet werden. Das heisst für die Betroffenen, dass ihre Studien an den entsprechenden Fachhochschulen weniger lange dauern.

Teams der Armee

Team Kampf

Sie gehören ins Team Kampf, wenn Sie körperlich und mental topfit sind, mit Ihren Kameraden anspruchsvolle und herausfordernde Einsätze leisten möchten und den Gegner aufklären, aufsuchen und neutralisieren möchten.

Im Team Kampf sind Sie an vorderster Front. Die Ausbildung an den Waffen steht im Mittelpunkt. Hier werden Sie Herausforderungen und Abwechslung finden und Ihre physischen und psychischen Grenzen erfahren.

- Jungschützenkurse (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 348 KB)

- Milizhundeführer (obligatorische vordienstliche Eignungsabklärung) (PDF, 1 Seite, 1,7 MB)

- Fallschirmaufklärer (obligatorische vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 238 KB)

- Fallschirmaufklärer (SPHAIR-Flyer) (PDF, 8 Seiten, 2,4 MB)

- Werde Grenadier oder Fallschirmaufklärer (Flyer) (PDF, 8 Seiten, 2,7 MB)

Team Unterstützung

Sie gehören ins Team Unterstützung, wenn Sie Ihre Kameraden in deren Einsätzen mit allem Nötigen versorgen und unterstützen möchten und Sie dafür sorgen möchten, dass die Infrastruktur in Schuss bleibt.

Im Team Unterstützung geht es darum, als starke Teamplayer im Hintergrund gemeinsam erfolgreich Aufträge zu erledigen. Gesucht werden zuverlässige Fachleute.

- Jungmotorfahrer (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 279 KB)

- Jungmotorfahrer (Flyer) (PDF, 2 Seiten, 667 KB)

- Truppenkoch (Flyer) (PDF, 1 Seite, 753 KB)

Team Hilfe

Sie gehören ins Team Hilfe, wenn Sie Ihren Kameraden in Notlagen und in Katastrophen helfen können wollen.

Im Team Hilfe sind Sie am Puls des Lebens. Als tatkräftiger Retter in der Not und allzeit bereiter Schadensbekämpfer leisten Sie bedingungslose Hilfe für alle.

- Milizhundeführer (obligatorische vordienstliche Eignungsabklärung) (PDF, 1 Seite, 1,7 MB)

- Trainsoldat (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 1,3 MB)

- Patrouillenreiter (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 766 KB)

- Veterinärsoldat (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 1,6 MB)

- Hufschmied (obligatorische vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 787 KB)

- Sanität (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 349 KB)

- Pontonier (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 361 KB)

- Informationsblatt Arzt (Flyer) (PDF, 5 Seiten, 478 KB)

- Informationsblatt Apotheker (Flyer) (PDF, 5 Seiten, 257 KB)

- Informationsblatt Zahnarzt (Flyer) (PDF, 5 Seiten, 267 KB)

Team Technik

Sie gehören ins Team Technik, wenn Sie mit Ihrem Wissen und Können als Techniker Ihren Beitrag leisten möchten, dass Ihre Kameraden erfolgreiche Einsätze leisten können.

Aufbauen, überwachen und sicherstellen: Im Team Technik verwenden Sie eine spezifische Ausrüstung und setzen Ihr besonderes technisches Wissen ein.

- Pontonier (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 361 KB)

- Funkaufklärer (freiwillige vordienstliche Ausbildung) (PDF, 2 Seiten, 1,2 MB)

Team Spezialisten

Sie gehören ins Team Spezialisten, wenn Sie sich mit speziellem Wissen oder aussergewöhnlichen Fähigkeiten für eine besondere Funktion qualifizieren.

Im Team Spezialisten leisten Sie Ihren Militärdienst auf aussergewöhnliche Weise.

- Sprachspezialist (obligatorische vordienstliche Eignungsabklärung) (PDF, 1 Seite, 241 KB)

- Gebirgsspezialist (obligatorische vordienstliche Eignungsprüfung) (PDF, 1 Seite, 289 KB)

- Gebirgsspezialist (Flyer) (PDF, 2 Seiten, 2,4 MB)

- Militärmusiksoldat (obligatorische vordienstliche Fachprüfung) (PDF, 1 Seite, 194 KB)

- Militärpilot (obligatorische vordienstliche Ausbildung) (PDF, 1 Seite, 283 KB)

- Militärpilot Jet (SPHAIR-Flyer) (PDF, 8 Seiten, 2,0 MB)

- Militärpilot Heli (SPHAIR-Flyer) (PDF, 8 Seiten, 4,5 MB)

- Spitzensport-RS (Flyer) (PDF, 11 Seiten, 486 KB)

- Cyber-Lehrgang (Flyer) (PDF, 8 Seiten, 179 KB)

Frauen in der Armee

Freiwilliger Militärdienst

Frauen können bei entsprechender Eignung alle Funktionen übernehmen und alle Grade erreichen. Es gilt der Grundsatz "gleiche Leistung – gleiche Chancen".

Die Suche nach neuen Herausforderungen, der Einsatz für die Gemeinschaft, das Sammeln von Führungserfahrungen oder das Profitieren von Weiterbildungen für das Berufsleben: Die Gründe, weshalb sich Frauen für den Militärdienst entscheiden, sind vielfältig.

Auf freiwilliger Basis

Schweizer Bürgerinnen können sich im Alter von 18 Jahren freiwillig zur Rekrutierung melden (Artikel 59, Absatz 2 der Bundesverfassung). Die Truppengattungs- und Funktionszuteilungen erfolgen gemeinsam mit den Männern im Rahmen der Rekrutierung. Einmal diensttauglich und bereit, die für sie vorgesehene Funktion zu übernehmen, werden sie militärdienstpflichtig. Ab diesem Zeitpunkt haben sie die gleichen Rechte und Pflichten wie die militärdienstpflichtigen Männer.

Schweizerinnen, die sich freiwillig zum Militärdienst melden möchten, wird empfohlen, zuerst an einem Orientierungstag teilzunehmen. Eine Anmeldung kann beim Kreiskommando des jeweiligen Kantons oder über die entsprechenden Webseiten vorgenommen werden. Frauen, die sich für die Teilnahme an der Rekrutierung entscheiden, können ein Anmeldeformular beim Kommando Rekrutierung einholen. Wurde das 24. Lebensjahr vollendet, ist zusätzlich ein Motivationsschreiben mit dem Titel "Antrag auf Rekrutierung" beizufügen.

Wichtig: Die Unterschrift auf der Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme an der Rekrutierung. Jedoch verpflichtet erst die zweite Unterschrift an der Rekrutierung zum Militärdienst.

Schwangerschaft oder die Betreuung eigener Kleinkinder entbindet nicht von der Dienstpflicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit der Dienstverschiebung.

/www.armee.ch/de/rekrutierung-frauen-in-der-armee(öffnet in einem neuen Fenster)

fraueninderarmee.persa@vtg.admin.ch

Tel. 058 464 12 35

Rotkreuzdienst

Der Rotkreuzdienst (RKD) ist eine Organisation des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Zur Rekrutierung RKD können sich Schweizer Bürgerinnen melden, die ein Diplom in einem medizinischen Beruf haben oder Studentinnen eines Medizinalberufs sind. Angehende Angehörige des RKD können vom 18. bis 38. Altersjahr rekrutiert werden. Die Geschäftsstelle RKD führt regelmässig Orientierungsanlässe durch. Die Angehörigen des RKD (AdRKD) sind ziviles Personal des SRK, das der Armee zugewiesen wird. Sie tragen dieselbe Uniform wie die Angehörigen der Armee (AdA) und sind mit einem gut sichtbaren, speziellen RKD-Abzeichen gekennzeichnet. Die sechswöchige Rekrutenschule der AdRKD ist in die Spital-Rekrutenschule integriert; die Kaderausbildung erfolgt zusammen mit den Angehörigen der Armee.

Hauptauftrag des 1903 gegründeten RKD ist es, den Sanitätsdienst der Armee zu unterstützen. AdRKD werden als Fachfrauen in allen medizinischen Fachbereichen eingesetzt – vorwiegend in den Sanitäts- und Spitalformationen, aber auch im Psychologisch-Pädagogischen Dienst, im ABC Kompetenzzentrum, in den Stäben der Armee und in Fachgruppen. Besondere Beiträge leisten sie auch als Ausbildnerinnen der Sanitäts- und Spitalsoldaten.

Zusätzlich zum medizinischen Bereich können Frauen rekrutiert werden, die bereit sind, Beiträge zur Verbreitung der Grundsätze der Rotkreuzbewegung und des Humanitären Völkerrechts zu leisten.

www.rkd-scr.ch(öffnet in einem neuen Fenster)

info@rkd-scr.ch

Tel. 058 400 41 70

Bevölkerungsschutz / Zivilschutz

Bevölkerungsschutz

Die Schweiz ist unterschiedlichen Bedrohungen und Gefahren ausgesetzt (z. B. Überschwemmungen, Erdrutschen, Chemieunglücken oder Epidemien). Als Antwort darauf arbeiten im Bevölkerungsschutz die fünf Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe und Zivilschutz zusammen. Ihre Aufgabe ist es, die Bevölkerung bei Katastrophen und in Notlagen sowie im Kriegsfall zu schützen.

Die Blaulichtorganisationen

Alltagsereignisse wie Verkehrsunfälle oder Brände in einzelnen Gebäuden bewältigen die Ersteinsatzmittel (Blaulichtorganisationen) – Polizei, Feuerwehr und Sanität – nach eingespielten Verfahren. Bei Katastrophen, bei denen viele Mittel eingesetzt sind, ist eine übergeordnete Führung und Koordination wichtig. Dafür sorgt ein ziviles Führungsorgan (Krisenstab), in dem die Partnerorganisationen vertreten sind.

Unterstützung durch den Zivilschutz

Im Fall einer Katastrophe kommen – wie im Alltag – zuerst die Blaulichtorganisationen zum Einsatz. Der Bevölkerungsschutz ist so aufgebaut, dass bei Bedarf gezielt zusätzliche Mittel eingesetzt werden können. Das Führungsorgan kann dabei zur Verstärkung der Ersteinsatzmittel weitere Elemente anfordern, insbesondere beim Zivilschutz. Der Zivilschutz soll die anderen Partnerorganisationen entlasten, ergänzen und somit sicherstellen, dass bei grossen und lang andauernden Katastrophen- und Notlageeinsätzen genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die technischen Betriebe sorgen oft selber für die nötige Verstärkung, können aber auch die anderen Partnerorganisationen beiziehen.

Bund, Kantone und Gemeinden

Naturkatastrophen können zwar durchaus das ganze Land betreffen, meist sind es aber Ereignisse, die sich auf eine Gemeinde oder Region beschränken. Die Verantwortung für den Bevölkerungsschutz liegt deshalb hauptsächlich bei den Kantonen und Gemeinden. Gefordert sind immer zuerst die regionalen Einsatzmittel. Der Bund spielt aber auch eine wichtige Rolle: Er erarbeitet Grundlagen, etwa in Form von Gesetzen oder in der Ausbildung, und sorgt für die Koordination auf nationaler Ebene. Neben den Massnahmen, die für den Fall eines Krieges getroffen werden müssen, ist er auch für Katastrophen und Notlagen wie etwa erhöhte Radioaktivität, Notfälle bei Staudämmen, Pandemien und Tierseuchen zuständig.

Zivilschutz

Der Zivilschutz ist die zivile Organisation, die bei langandauernden und grossen Ereignissen die Durchhaltefähigkeit gewährleisten kann und die anderen Organisationen längerfristig unterstützt, verstärkt und entlastet.

Leistungsprofil

Der Zivilschutz erbringt spezialisierte Leistungen wie:

- die Führungsunterstützung für die Krisenstäbe der Kantone und Gemeinden;

- die Betreuung von schutzsuchenden und obdachlosen Personen;

- schwere Rettungen sowie Instandstellungsarbeiten;

- den Schutz von Kulturgütern;

- die Bereitstellung der Schutzinfrastruktur;

- die Unterstützung bei der Alarmierung der Bevölkerung.

Mit diesem Leistungsprofil und seiner Durchhaltefähigkeit ist der Zivilschutz ein unverzichtbares Mittel des Bevölkerungsschutzes.

Organisation

Es ist die Aufgabe von Gemeinde und Kanton, Risiken und Gefahren zu kennen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So richtet sich auch die Organisation des Zivilschutzes nach der Gefährdungsanalyse, sowie nach topographischen Gegebenheiten und Strukturen in einem Kanton, einer Region oder einer Gemeinde. Die Organisation kann also unterschiedlich sein. Dabei legen die Kantone und Gemeinden im Rahmen des zur Verfügung stehenden Rekrutierungspotenzials den Personalbedarf fest.

Schutzbauten

Die Schutzbauten sind primär für den Schutz der Bevölkerung und für die Sicherstellung der Bereitschaft der Mittel des Bevölkerungsschutzes im Fall eines bewaffneten Konflikts konzipiert worden. Sie gewähren einen Basisschutz gegen ein breites Spektrum direkter und indirekter Waffeneinwirkungen. Darüber hinaus sollen die Schutzbauten bei Katastrophen und in Notlagen, z. B. im Fall erhöhter Radioaktivität, eines Erdbebens oder akuter Lawinengefahr, als Notunterkünfte genutzt werden können.

Ausbildung im Zivilschutz

Ausbildung und Einsätze des Zivilschutzes sind kürzer als im Militär. Normalerweise finden sie in der Wohnregion der Dienstpflichtigen statt.

Ausbildung

Die Grundausbildung im Zivilschutz gliedert sich in drei Teile: Im Grundkurs (5 Tage) werden allgemeine Kenntnisse vermittelt. Im Fachkurs (5 Tage) erfolgt eine funktionsspezifische Ausbildung. Mit einem praktischen Dienst (4 Tage) wird die Grundausbildung beendet. Grundkurs und Fachkurs finden am Stück während 12 Tagen samt Wochenendurlaub statt. Der praktische Dienst findet innerhalb eines Jahres während 4 Tagen statt. Somit dauert die gesamte Grundausbildung 16 Tage. Nach einer Zusatzausbildung von höchstens 5 Tagen können Dienstpflichtige verschiedene Spezialistenfunktionen übernehmen. Zudem eröffnet eine 17 Tage dauernde Kaderausbildung die Möglichkeit zur Übernahme von Führungsfunktionen. Die Dienstleistung erfolgt in einem der Fachbereiche Führungsunterstützung, Betreuung, Kulturgüterschutz, technische Hilfe oder Logistik. Jährlich finden Wiederholungskurse statt, die 10 bis 21 Tage dauern.

Rechte und Pflichten

Die Schutzdienstpflicht ist zwischen dem 18. Geburtstag der betreffenden Person und dem Ende des Jahres, in dem sie 36 Jahre alt wird, zu erfüllen. Sie ist nach mindestens 245 Diensttagen im Zivilschutz erfüllt, endet aber spätestens 14 Jahre nach der Grundausbildung. Für höhere Unteroffiziere und Offiziere dauert sie in jedem Fall bis zum Ende des Jahres, in dem sie 40 Jahre alt werden. Wer Zivilschutz leistet, muss während 11 Jahren eine Wehrpflichtersatzabgabe bezahlen. Die Ersatzpflicht beginnt im Jahr nach der Grundausbildung und dauert höchstens bis zum Ende des Jahres, in dem das 37. Altersjahr vollendet ist. Die Wehrpflichtersatzabgabe beträgt 3 % des steuerbaren Einkommens, mindestens aber 400 Franken pro Jahr. Mit jedem im Ersatzjahr geleisteten Tag Schutzdienst reduziert sich die Wehrpflichtersatzabgabe um 4 %. Bei mehr als 25 Diensttagen werden die zusätzlichen Tage ins Folgejahr übertragen. Angehörige des Zivilschutzes sind militärversichert und haben Anspruch auf Sold, Erwerbsausfallentschädigung, Verpflegung, Transport und Unterkunft.

Zuteilung zu einer Grundfunktion

Dem Zivilschutz wird zugeteilt, wer bei der Rekrutierung für den Militärdienst als untauglich, für den Zivilschutz jedoch als tauglich erklärt wird. Bei der Zuteilung zum Zivilschutz lassen sich die beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen sowie die persönlichen Fähigkeiten und Neigungen optimal nutzen. Sechs Grundfunktionen stehen zur Auswahl.

Grundfunktionen im Zivilschutz

Führungsunterstützer

Die Führungsunterstützer können aufgrund der Bedürfnisse im Bereich Lage wie auch in der Telematik eingesetzt werden. Ihr Arbeitsplatz ist in der Regel das Lage- bzw. Telematikzentrum am Standort des zivilen Führungsorgans. Zu den Tätigkeiten im Lagebereich gehört das Führen von Karten und Übersichten, das Verfassen von Meldungen und Betreiben von Informationsstellen. Im Telematikbereich ist er für den Aufbau, Betrieb und den Unterhalt der Kommunikationsnetze verantwortlich.

Betreuer

Die Betreuer stehen den gefährdeten oder hilfsbedürftigen Personen zur Seite, die von einem Schadenereignis betroffen wurden. Ihre Aufgabe besteht darin, diese zu schützen und zu betreuen. Die Betreuung umfasst verschiedene Massnahmen: Es geht darum, Menschen aufzunehmen, zu beherbergen, zu ernähren, zu kleiden, zu pflegen und für ihr Wohlergehen zu sorgen. Die Betreuung ist auf eine möglichst umfassende Selbsthilfe der betroffenen Menschen ausgerichtet.

Pionier

Die Pioniere werden für die Ausführung von technischen Sicherungs- und Instandstellungs- arbeiten, aber auch für Rettungen aus Trümmerlagen eingesetzt. Diese Arbeiten werden vor allem nach Naturkatastrophen wie Stürmen, Überschwemmungen, Erdrutschen oder Lawinenschäden ausgeführt. Der Pionier muss alle Pioniergeräte wie Stollenausrüstung, Zug- und Hebegeräte oder Kompressor bedienen können. Vom Pionier werden deshalb nebst einer guten körperlichen Leistungsfähigkeit technisches Verständnis sowie ein Sinn für das praktische Arbeiten verlangt.

Infrastrukturwart

Der Infrastrukturwart tätigt Unterhaltsarbeiten nach festgelegten Vorschriften und sorgt für die Funktionstüchtigkeit und Einsatzbereitschaft der technischen Einrichtungen in der Anlage. Im Einsatz stellt er den technischen Betrieb der zugeteilten Schutzanlagen sicher und behebt allfällige Störungen.

Materialwart

Der Materialwart ist zuständig für die Inventarisierung, die zweckmässige Lagerung, bestimmte Instandhaltungsarbeiten und Bereitstellung des Materials des Zivilschutzes. Er kann ein Materialdepot im Einsatzraum betreiben.

Koch

Ohne Verpflegung, keine Leistung. Zu den Aufgaben des Kochs gehört das selbstständige Zubereiten von Mahlzeiten für eine grössere Anzahl von Personen. Dabei spielt die Hygiene und Qualitätssicherung eine wichtige Rolle. Das Einsatzgebiet umfasst sowohl stationäre Küchen als auch die Verpflegung von Personen auf Schadenplätzen und externen Einsatzorten.

Frauen im Zivilschutz

Auch der Zivilschutz steht Frauen offen. Schweizerinnen und niedergelassene Ausländerinnen können grundsätzlich alle Funktionen ausüben. Wie für alle Freiwilligen gilt allerdings: Ein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in den Zivilschutz besteht nicht; die Kantone entscheiden je nach Bedarf.

www.zivilschutz.ch/frauen(öffnet in einem neuen Fenster)

info@babs.admin.ch

Tel. 058 462 50 11

Kontaktadressen

Kreiskommando Aargau

Kreiskommando Aargau

Rohrerstrasse 7 / Postfach

5001 Aarau

Tel. 062 835 31 07

Personelles der Armee

www.rekrutierung.ch(öffnet in einem neuen Fenster)

Personelles der Armee

Kommando Rekrutierung

Rodtmattstrasse 110

3003 Bern

personelles.persa@vtg.admin.ch

Tel. 0800 424 111

Rekrutierung Frauen in der Armee

www.armee.ch/de/rekrutierung-frauen-in-der-armee(öffnet in einem neuen Fenster)

Kommando Rekrutierung

Rekrutierung Frauen in der Armee

Rodtmattstrasse 110

3003 Bern

fraueninderarmee.persa@vtg.admin.ch

Tel. 058 464 12 35

Rechtliche Grundlagen

Bundesebene

- Bundesgesetz über die Armee und die Militärverwaltung (SR 510.10)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit BWIS (SR 120)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Verordnung über die Personensicherheitsprüfungen VPSP (SR 128.31)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Verordnung über die Militärdienstpflicht VMDP (SR 512.21)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Militärstrafgesetz MStG (SR 321.0)(öffnet in einem neuen Fenster)

- Bundesgesetz über die Wehrpflichtersatzabgabe WPEG (SR 661)(öffnet in einem neuen Fenster)