Mit historischen Bauformen spielen: Bauten von Theodor Bertschinger junior in Lenzburg

Im kürzlich abgeschlossenen Bauinventar von Lenzburg spiegelt sich der wertvolle historische Baubestand der Stadt. Der grosse wirtschaftliche Aufschwung, den die Stadt um 1900 erlebte, hatte in den Quartieren ausserhalb der Altstadt einen Bauboom zur Folge, der sich in einer ganzen Reihe qualitätvoller Wohnhäuser und Villen, aber auch in mehreren Fabrikgebäuden und öffentlichen Bauten niederschlug. Ein interessanter Akteur dieses Baugeschehens war der Lenzburger Architekt und Bauunternehmer Theodor Bertschinger jun.

Bereits Theodor Bertschingers gleichnamiger Vater (1845–1911) hatte in Lenzburg seit 1868 ein Baugeschäft betrieben. Bertschinger jun. (1875–1972) studierte am Technikum in Winterthur, in München sowie in Paris. Um 1900 trat er in das Baugeschäft ein seines Vaters und übernahm es nach dessen Tod zunächst zusammen mit zwei Brüdern und ab 1917 alleine. Er beschränkte sich als Bauunternehmer nicht allein auf die Ausführung; insbesondere in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg trat er bei etlichen Gebäuden auch als Entwerfer auf. Um 1905 wandte er sich dem damals beliebten und künstlerisch avancierten Heimatstil zu, wobei viele seiner Bauten durch eine sehr persönliche, malerisch verspielte Formensprache auffallen.

Stadtturm oder Werkhof?

Wer Lenzburg kennt, erinnert sich bestimmt auch an das sogenannte „Türmlihaus“ (Bauinventarobjekt LEN929), das zwar etwas abgelegen an der Sägestrasse steht, sich mit seiner auffallenden Gestalt aber selbst beim kurzen Blick aus dem vorbeifahrenden Zug einprägt. Das viergeschossige Bauwerk, das einen Sichtfachwerk-Oberbau mit Dachhelm besitzt, wurde von Bertschinger 1914 erbaut. Auf einer knappen Restparzelle als hochragender mittelalterlicher Wehrturm gestaltet, diente es ganz pragmatisch als Wohnhaus für Arbeiter des eigenen Baugeschäfts, das mit seinem Werkhof in unmittelbarer Nachbarschaft lag.

Zum Werkhof gehörte auch das ebenfalls etwas rätselhaft erscheinende Gebäude an der Ecke zwischen Sägestrasse und Niederlenzerstrasse. Es wurde 1919/20 von Bertschinger als Garage für die eigenen Motorfahrzeuge samt zwei Wohn- und Bürogeschossen errichtet. In origineller Weise ist es als Bauernhaus gestaltet, das von einem ausladenden Krüppelwalmdach mit zierbeschnitzten Bügen beschirmt wird. Nie realisiert wurde hingegen eine ursprünglich geplante Werkhalle auf dem rückwärtig anschliessenden Grundstück, die als Pendant zum "Wohnteil" der Garage den "Scheunentrakt" gebildet hätte.

Ein liebevolles Detail ist der Schlussstein des Hauseingangs, der passend zur Funktion des Gebäudes ein Auto zeigt. Im Fond des damals noch aufsehenerregenden Gefährts sitzen bei offenem Verdeck zwei Passagiere, die mit wehendem Haar die ungewohnte Geschwindigkeit zum Ausdruck bringen.

Wohnen in der Gartenstadt

Wie bei den meisten Architekten bilden Wohnbauten auch bei Bertschinger die grösste Gruppe. Am Bollberghang, der zu einem Teil der Familie gehörte, hatte Bertschingers Vater bereits mehrere Villen realisiert, darunter das eigene Wohnhaus (Bauinventarobjekt LEN947). Von Bertschinger jun. stammt die 1910 erbaute Villa Im Boll 11 (Bauinventarobjekt LEN950). Neben den Villen für die lokale Oberschicht realisierte Bertschinger auch die Arbeiter- und Angestelltenhäuser um den Lindenplatz im Wolfsackerquartier. Die Besonderheit dieser 1907-13 entstandenen Kleinhäuser liegt darin, dass sie als geschlossenes Ensemble Ideen der Gartenstadtbewegung und des sogenannten Künstlerischen Städtebaus aufnehmen. Zu den Forderungen der damals aktuellen Reformströmungen gehörte es, auch Arbeitern und Angestellten das eigene Haus zu ermöglichen; in künstlerischer Hinsicht wollte man die an sich gleichartigen Gebäude zu stimmigen Gruppen ordnen.

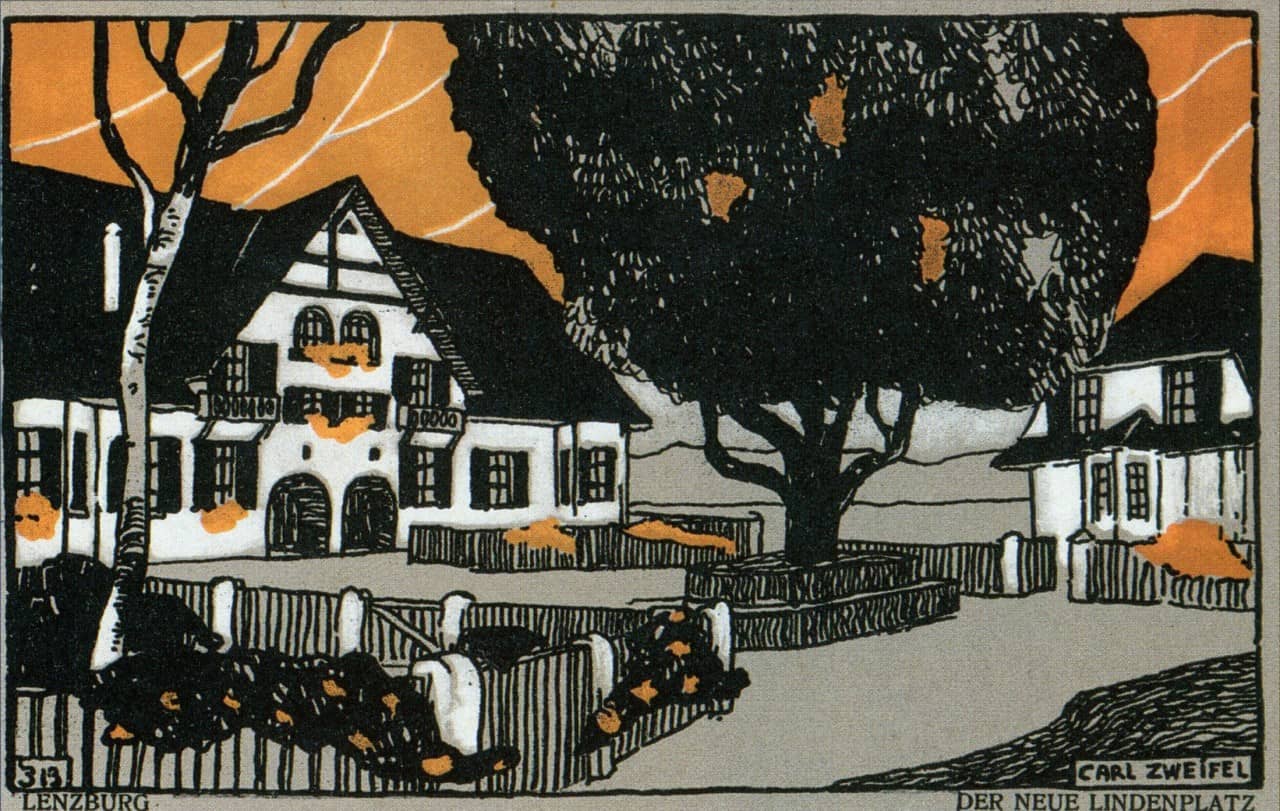

Zusammen mit einigen weiteren Neubauten Bertschingers wurde das Gartenstadtquartier vom Lenzburger Architekten und Künstler Carl Zweifel in eine Serie von Holzschnitten integriert, die 1914 als Postkarten im "Dörfli" der Landesausstellung in Bern verkauft wurden und damit auch die damalige Wertschätzung des Quartiers zum Ausdruck bringen. Im Rahmen der jüngst abgeschlossenen Aktualisierung wurde das Lindenplatz-Ensemble neu ins Bauinventar aufgenommen (Objekt LEN951).

Neu und alt

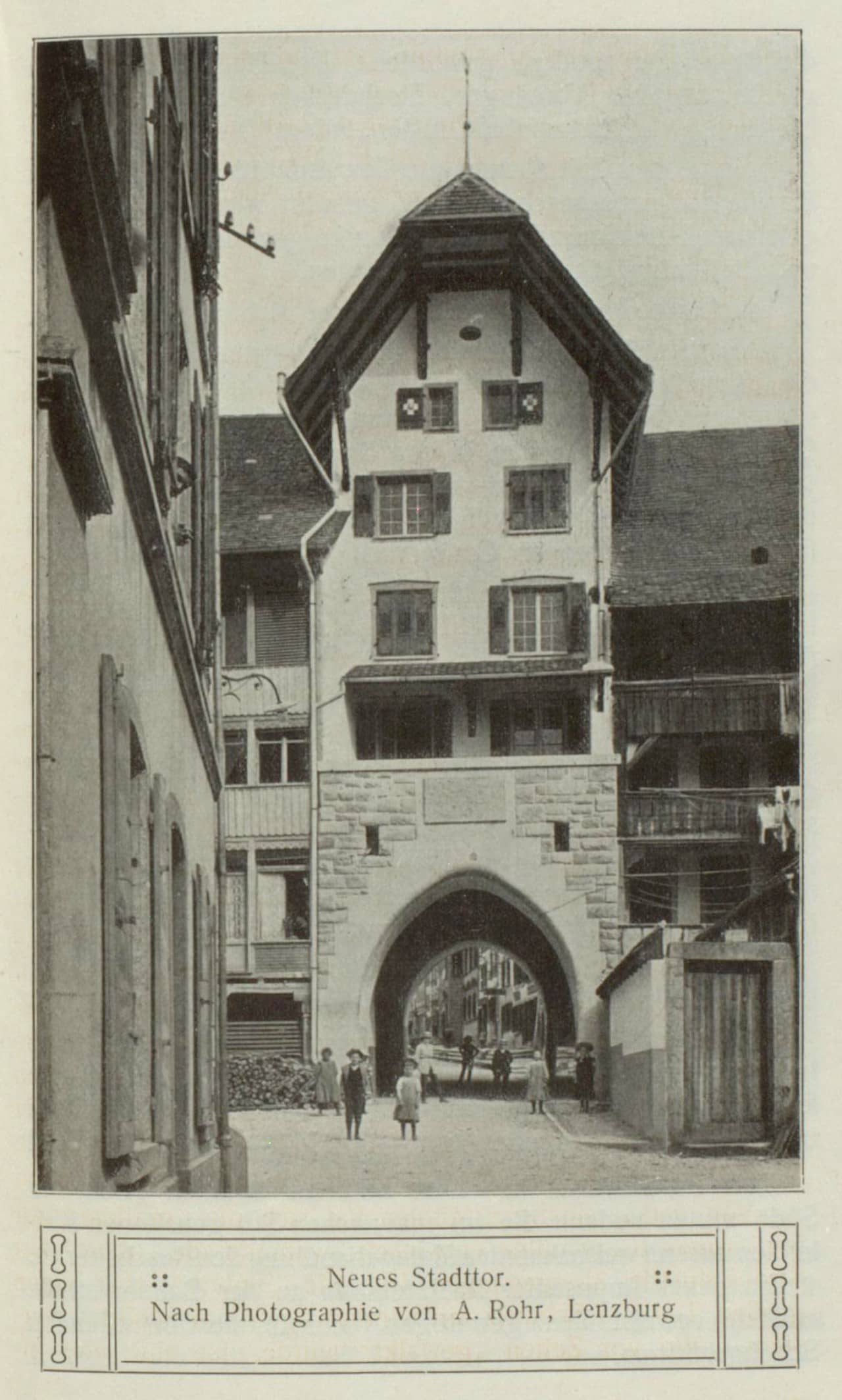

Neben Wohnhäusern realisierte Bertschinger mehrere öffentliche Bauten. Die grösste Bekanntheit dürfte das Angelrain-Schulhaus von 1902/03 (Bauinventarobjekt LEN916) geniessen, in dem Generationen von Lenzburger/-innen zur Schule gegangen sind. Mindestens so prominent gelegen ist der sogenannte "Durchbruch" zwischen der Bahnhofstrasse und der Rathausgasse. Ziel war es, damit einen direkteren Zugang in die Altstadt zu schaffen; ganz nach dem damaligen Verständnis von Stadtbildpflege gab Bertschinger dem Durchgang gleichzeitig die Formen eines mittelalterlichen Turms. Den Anlass bot das Kantonale Schützenfest von 1911, an dem man mit dem Festzug durch das eben fertiggestellte "neue Stadttor" einziehen konnte. Schon wenig später war diese Form von historisierendem Weiterbauen an der Altstadt freilich vollkommen démodé, und vor einigen Jahren wurde der Oberbau des Turms schliesslich noch einmal stark umgestaltet.

Das Schützenfest verweist auf eine weitere Facette der Person von Oberst Bertschinger: das Militärische. In der Folge des Schützenfests realisierte Bertschinger an der Stelle der abgebrochenen Festbauten 1912/13 den Schiessstand auf der Hügelkuppe des Bollbergs (Bauinventarobjekt LEN932). Der breitgelagerte eingeschossige Kleinbau liegt unter einem hoch aufragenden, behäbigen Walmdach. So unscheinbar und selbstverständlich er sich ausnimmt, handelt es sich doch um ein für seine Entstehungszeit künstlerisch avanciertes Gebäude: Hatte man Fenster und Türgewände bis dahin meist massiv aus Haustein ausgebildet, sind sie hier nur im Verputz angedeutet, und die halbrund vorspringende Schützenstube ist mit einem sehr modern erscheinenden, bandartigen Reihenfenster ausgestattet.