ewz Wettingen – die Limmat als Energielieferant

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2023 "Stadt-Land-Fluss" erarbeitet. Energie war immer ein sehr wichtiges Bedürfnis für die Menschheit. Neuere Entwicklungen zeigen, dass sich daran nichts geändert hat. Diese Energie den Menschen bereit zu stellen, ist jedoch nicht einfach: Das folgende Fallbeispiel der ewz Wettingen zeigt, wie lange der Weg von neuen Lösungen von der Idee bis zur Realisierung ist.

Im Rahmen des diesjährigen Jahresthemas "Stadt, Land, Fluss" hat das Freiwilligenteam "Sammlung sichtbar machen" den Hauptfokus auf Brücken gelegt: Brücken, die Flüsse überqueren und Verbindungen herstellen. Menschen haben Flüsse schon lange als Träger von Energie bzw. Lieferanten oder Transportwege genutzt – und diese Art der Benutzung hat in jüngster Zeit zusehends zugenommen. In weiten Teilen der Welt dienten und dienen sie als Bewässerung in der Landwirtschaft oder als Antrieb von Mühlen, Sägewerke oder Schmieden.

Eine Zeitenwende läutete die Entdeckung der Elektrizität Anfang des 19. Jahrhunderts ein. Dadurch eröffneten sich ganz neue, vielfältige Anwendungen in industriellen, öffentlichen und privaten Bereichen. Diese Anwendungen schufen einen immerzu wachsenden Bedarf an Energie, der durch die Dampfkraft nicht mehr gedeckt werden konnte, sei es in der Industrie, im Verkehr (z. B. Eisenbahn), öffentlichen Anlagen oder in Haushalten.

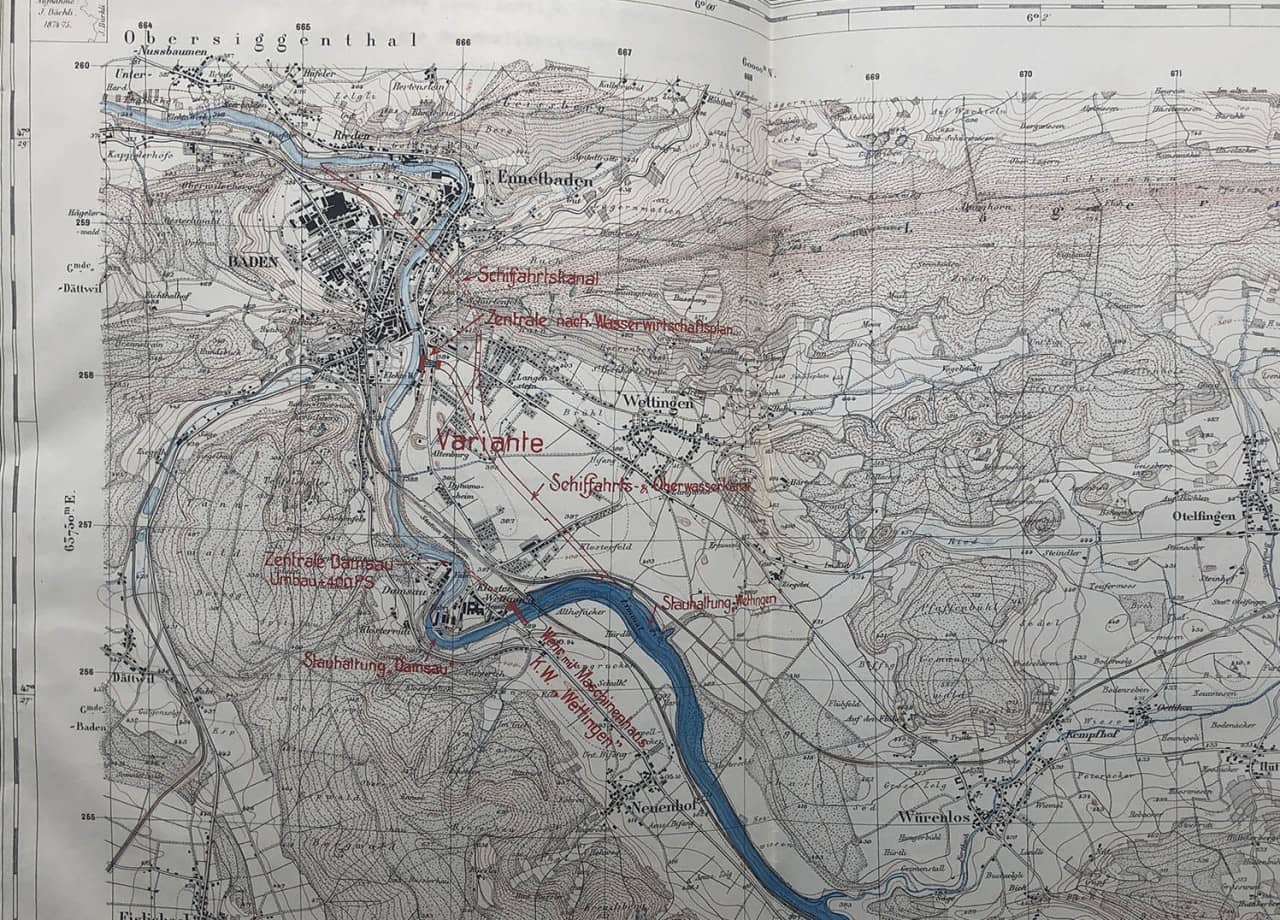

Eine solche wichtige Anwendung war die allgemeine Elektrifizierung der Strassenbeleuchtung der Städte. Schon im Jahre 1890 hatte die Umstellung auf elektrische Beleuchtung in Zürich begonnen (die Stadt Zürich zählte 1893 über 100'000 Einwohner) und ein erstes Kraftwerk im Letten wurde gebaut. Doch das reichte nicht – Zürich suchte nach weiteren Lösungen. Eine Idee war die Stauung der Limmat mit einer Wehr zwischen der bestehenden Eisenbahnbrücke und der Holzbrücke an der sogenannten Klosterhalbinsel. Damit wäre die Wasserkraft der Limmat auf der Flussstrecke von Dietikon bis Wettingen genutzt worden, wie wir den Protokollen zwischen der Stadt Zürich, dem Kanton Zürich und dem Regierungsrat des Kanton Aargau entnehmen können.

Angestossen wurde das Projekt von einem privaten Unternehmen, Locher & Cie. aus Zürich. Es hatte dieses Projekt an der Limmat schon am 2. Juni 1916 ausgearbeitet und es den zuständigen Ämtern am 30. Juli 1918 definitiv unterbreitet. Danach begann eine längere Zeit gefüllt mit Einsprachen, welche die definitive Planung und Realisierung des Projekts verzögern sollte, und schlussendlich die Erteilung der Konzession.

Zum ewz in vielen Schritten

Die Ausgangslage: Wasserkraft zwischen Zürich und Aargau

Diverse Interessensgruppen

Schon Mitte des 19.Jahrhunderts hatte sich an der Klosterhalbinsel Wettingen Unternehmungen der Textilverarbeitung angesiedelt. Die gute Auftragslage ermöglichte die Elektrifizierung des Maschinenparks, aber die bestehenden kleineren Turbinen konnten den Bedarf an mehr Energie nicht abdecken. Darauf reichten die Spinnereien ein Gesuch für eine Stauung unterhalb der Holzbrücke ein, mit einem Kanalzufluss zum "Füttern" von grösseren Turbinen.

Der Verband Linth-Limmat, eine weitere Interessengruppe, hatte 1918 einen Wasserwirtschaftsplan aufgestellt, um die Linth und Limmat besser hinsichtlich der Schiffbarkeit und Energiegewinnung zu nutzen. Wie aus einem Schreiben des Baudirektors des Kantons Aargau hervorgeht, wurde diese Untersuchung "mit einer namhaften Summe des Kanton Aargau unterstützt". Des Weiteren bestand ein Kraftwerk in Baden, gelegen in der sogenannten Aue und betrieben von den Städtischen Werken Baden.

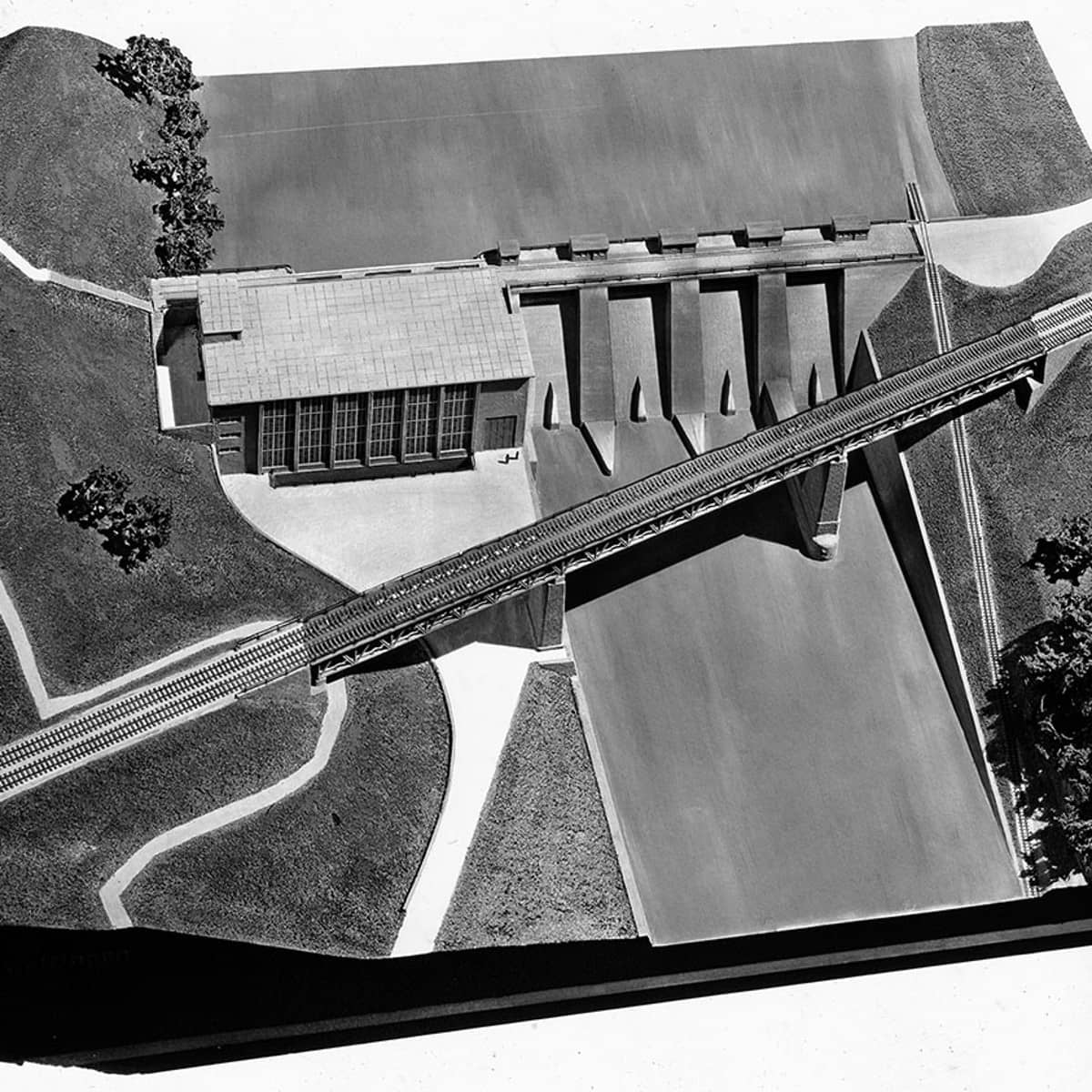

Die Jahre 1925/26 brachten die Umsetzung des Stauwehres dann konkret voran. Der Baudirektor des Kantons Aargau stellte zusammenfassend in einem Schreiben an den Regierungsrat am 27. August 1925 fest, dass das Projekt der Firma Locher von dem der Gesellschaft Linth-Limmat abweichen würde. Bei der Firma Locher kommt das Maschinenhaus bei der Stauwehr zu liegen, erschlossen mit einem Unterwasserkanal, der die Limmat bei der Klosterhalbinsel abschneidet. Dagegen wäre beim Projekt der Gesellschaft Linth-Limmat ein oberirdischer Kanal geplant oberhalb des Stauwehres, der das (damals sogenannte) Wettingerfeld durchschneidet, oberhalb der Holzbrücke in Baden einmünden sollte und zwei angrenzende Maschinenhäuser hätte. Auch gab er zu verstehen, dass das Projekt Locher unter Berücksichtigungen der Wirtschaftlichkeit und Vorfinanzierung zu bevorzugen sei. Auch wies er auf das Untergraben der Stromproduktion des Werkes in der Aue (Baden) hin: Durch das neue Projekt würden die Wasserzufuhr verkleinert und folglich die Energieproduktion und damit Einnahmen geschmälert. Schliesslich bezog er sich auch auf die Problematik, die sich aus einem weiteren Begehren um eine Konzession der Spinnerei Wettingen ergebe. Allerdings sei die Baudirektion zuversichtlich, eine Lösung gefunden zu haben, die beide Beteiligten (Firma Locher und Spinnerei) befriedigen würde.

Eine erste Komplikation: alte Verträge

Einsprachen über Einsprachen

Eine erste Komplikation ergab sich aber dadurch, dass die Konzession zur Stauung der Limmat, die der Kanton Aargau der Spinnerei ausstellte, die Stadt Zürich irritierte. In einem Schreiben an den Regierungsrat des Kantons Aargau, datiert auf den 13. Januar 1926, berief sich der Zürcher Stadtrat auf den Artikel 39–41 des Eidgenössischen Wasserrechtgesetztes und artikulierte eine Reihe an Bedenken: In den Jahren vor 1926 hatte die Spinnerei in Wettingen und die Firma Locher vertragliche Vereinbarungen getroffen. Die Stadt Zürich wollte diese Verträge erstens veröffentlicht sehen, da sie deren Inhalt nicht kannte. Zweitens wollte sich die Stadt Zürich mit der Absprache zur Übernahme des Projektes der Firma Locher in keinster Weise an die Abmachungen der Firma Locher mit der Spinnerei halten müssen. Und drittens machte die Stadt Zürich geltend, dass durch ein solches weiteres Projekt (und die damit einhergehende Schmälerung der Wassermenge) die Wirtschaftlichkeit ihres eigenen Projekts nicht gewährleistet sei.

Der Wortlaut im Schreiben an den Aargauischen Regierungsrat war der folgende: "Die Einsprache des Stadtrates gegen das Begehren um Erweiterung der Konzession vom Jahre 1865 für die Wasserwerke Nrn.131 und 168 stützt sich namentlich darauf, dass diese Erweiterung der Wasserkraftnutzung an der Limmat dem grossen Projekt der Stadt Zürich entgegensteht. Wassermenge und Gefälle sind ein Teil der von der Stadt zur Ausnützung in Aussichtgenommenen Gefällstufe und es geht nicht an, diese rationelle, grössere Wasserwerkbaute durch eine derartige Konzession an die Spinnerei und Weberei Wettingen zu schmälern."

Sollte der Regierungsrat des Kantons Aargau nicht auf diese Bedenken eingehen, würde eine Intervention des Bundesrates einberufen, da es sich um einen interkantonalen Rechtsstreit handeln würde. Denn eine gewisse Menge an Wasser und Gefälle braucht es, um die zu gewünschte Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Die Stadt Zürich sah durch das Begehren der Weberei eine Gefährdung und Schmälerung ihres eigenen Kraftwerks.

Am 2. September 1925 hatte die Baudirektion veranlasst, ein öffentliches Auflageverfahren des Limmatkraftwerk Wettingen zu erstellen. Diesbezüglich gingen 30 gewichtige Einsprachen ein, die die Firma Locher bis zum Ende des Jahres 1925 nicht beantwortete. In der Zwischenzeit hat der Stadtrat Zürich am 16. Dezember 1925 eine Vereinbarung mit der Firma Locher getroffen, worauf die Firma Locher aus dem Projekt ausgestiegen ist. Der Aargauer Regierungsrat fest, "dass die Stadt Zürich nun das Projekt zur Abklärung diesbezüglich der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit desselben, an die eidg. technischen Hochschule (ETH) einreiche und gleichzeitig einen öffentlichen Wettbewerb über die Gestaltung der Wehranlage ausschreibe. Ein Abschluss der Untersuchung werde auf Ende September 1926 erwartet. Bis zur etwaigen Umgestaltung des Projektes, verursacht durch die Untersuchungen und dem Wettbewerb, könne daher erst mit der Einreichung der Konzession Ende 1926 gerechnet werden." In einer Fussnote wurde zudem erwähnt, dass Verhandlungen zwischen der Baudirektion Aargau, dem Stadtrat Zürich und den Spinnereien Wettingen stattfinden würden.

Am 28. Januar 1926 antwortete der Regierungsrat des Kantons Zürich an den Regierungsrat des Kantons Aargau, beginnend mit der Anrede: "Treue liebe Eidgenossen". Im Folgenden bemerkte er, dass der Aargauer Regierungsrat in Verhandlungen mit der Spinnerei in Wettingen sei, wegen einer Erweiterung der Wasserkraftanlage. Es werde darauf aufmerksam gemacht, dass diese Werkanlage innerhalb der Gefällstufe stehe, die das zukünftige Kraftwerk Wettingen umfasst. Darum hätten die beiden Baudirektionen (Aargau sowie Zürich) Kontakt aufgenommen, um sicherzustellen, dass alle Massnahmen, welche die Gefällstufe des Grosskraftwerkes Wettingen berühren, in gegenseitigem Einverständnis getroffen werden. Nicht ohne Unterton fügte der Zürcher Regierungsrat bei, dass dies doch selbstverständlich sein sollte und die beiden Ämter sich immer auf dem Laufenden bezüglich neuer Massnahmen halten sollen. Das Schreiben endet mit den Worten: "Wir benutzen diesen Anlass, an Euch, getreue, liebe Eidgenossen, samt uns dem Machtschutze Gottes zu empfehlen".

Eine Annäherung: die Konferenz vom 4. Dezember 1928

Die Fischfragen

An einer vom Aargauer Regierungsrat einberufenen Konferenz am 4. Dezember 1928 wurden mehrere Bestimmungen aufgestellt. Die Aargauische Finanzdirektion forderte von der Baudirektion Zürich, dass alle Fischereirechte von der Einmündung der Limmat in die Aare bis zu der Kantonsgrenze Aargau/Zürich inklusive Zuflüsse gelten sollten an den Kanton Aargau abgegeben werden. Weiter sollten jährlich CHF 5000 abgegolten werden, da eine Umstellung der Fischerei und dadurch auch eine künstliche Besetzung von Fischen notwendig wäre. Eine Antwort der Baudirektion Zürich an die Finanzdirektion Aargau war bis zum Zeitpunkt dieser Sitzung noch fällig.

Es wurden Gutachter von den jeweiligen technischen sowie administrativen Fachbereichen hinzugezogen. Sie erörterten spezifische Fragen und Bedenken. Die erste wichtige Frage betraf die Auswirkung der Limmatstauung auf den Fischbestand. Ein schlechter Fall diesbezüglich sei der vor einigen Jahren in Betrieb gesetzte Stausee des Kraftwerk Mühlewerk, in dem sich grauenhafte Faulschlammbänke gebildet hätten, die insbesondere in der oberen Hälfte des Sees infernalisch stinken würden. Die zweite Frage beschäftige sich mit der Fischwanderung. Man hoffe, zur Unterstützung Fischtreppen anbringen zu können. Darüber hinaus wurden nochmals die zu entrichteten CHF 5000 angesprochen, worauf die zuständigen Herren entgegneten, man werde eine praktische Lösung finden. Weiter wurde das zentrale Thema der zu erwarteten Verschmutzung des Stausees (durch die industriereichen Anrainergemeinden inklusive der Stadt Zürich) angesprochen. Das Gutachten des Wasserbauingenieur des Kantons Aargau meinte dazu wörtlich (leicht gekürzt): "Er vermisse in der Konzession Massnahmen dagegen [die Wasserverschmutzung]. Und bei der grossen Hitze die z. Zt. herrsche, sei das Wasser der Limmat ekelerregend und doch müssten die Bewohner der Limmatgemeinden unseres Kantons darin Ihre Erfrischung suchen." Es wären Infektionen durch Bakterien zu erwarten. Der Vorwurf wurde dahin gehend beschwichtigt, dass die Stadt Zürich ja 60%-70% der Feststoffe schon reinige und im Übrigen die Stadt Baden, Basel und Bern ihre Abwässer ungereinigt in die Flüsse einbrächten. Des Weiteren wäre die Stadt Zürich für die Aargauer Gemeinden nicht zuständig, man müsse sich mit diesem Anliegen an den Kanton Zürich wenden.

Schliesslich wurden auch Bedenken hinsichtlich der Verunreinigung des Grundwassers aufgeworfen. Die Grundwassererfassung der Anliegergemeinden (Würenlos und Wettingen, inklusive Baden) würden durch den Stausee geflutet und müssten gut abgedichtet werden.

Darauf wurde geantwortet, man sei sich klar darüber und sei mit diesen Gemeinden in Verhandlungen. Des Weiteren wurde die Forderung gestellt, dass die Holzbrücke bei der Klosterhalbinsel abgerissen und eine neue erstellt werden solle (für Belastungen bis zu 20 Tonnen). Auch solle eine Brücke auf Seiten der Gemeinden Spreitenbach/Würenlos errichtet werden, die man heben könne wegen des grösseren Schiffverkehrs. Nun sollte diese Vorlage vom Regierungsrat abgesegnet werden. Danach würde sie an die Stadt und den Kanton Zürich weitergeleitet. Nach deren Zustimmung würde sie schliesslich vom Grossen Rat des Kantons Aargau beurteilt.

Eine weitere Hürde: die Einsprache Badens

Zum Schluss die Konzession

Das Protokoll des Regierungsrats des Kantons Aargau vom 3. Mai 1929 beschäftigt sich mit der Einsprache der Stadt Baden. Die Stadt zeigt sich sehr erstaunt, dass sie per Zeitungsmeldung erfahren musste, dass dem Projekt Kraftwerk Wettingen stattgegeben wurde. Dies, nachdem auf die Einsprache vom 26. Oktober 1925 keine Antwort seitens des Regierungsrates erfolgte. Die Stadt Baden hat folgende Einwände: Das Projekt würde das Grundwasser sowie die Thermalwasserquellen verschmutzen, das Kraftwerk Aue durch zu wenig Wasser schädigen und die Sicherheit des Stauwehrs sei nicht gewährleistet.

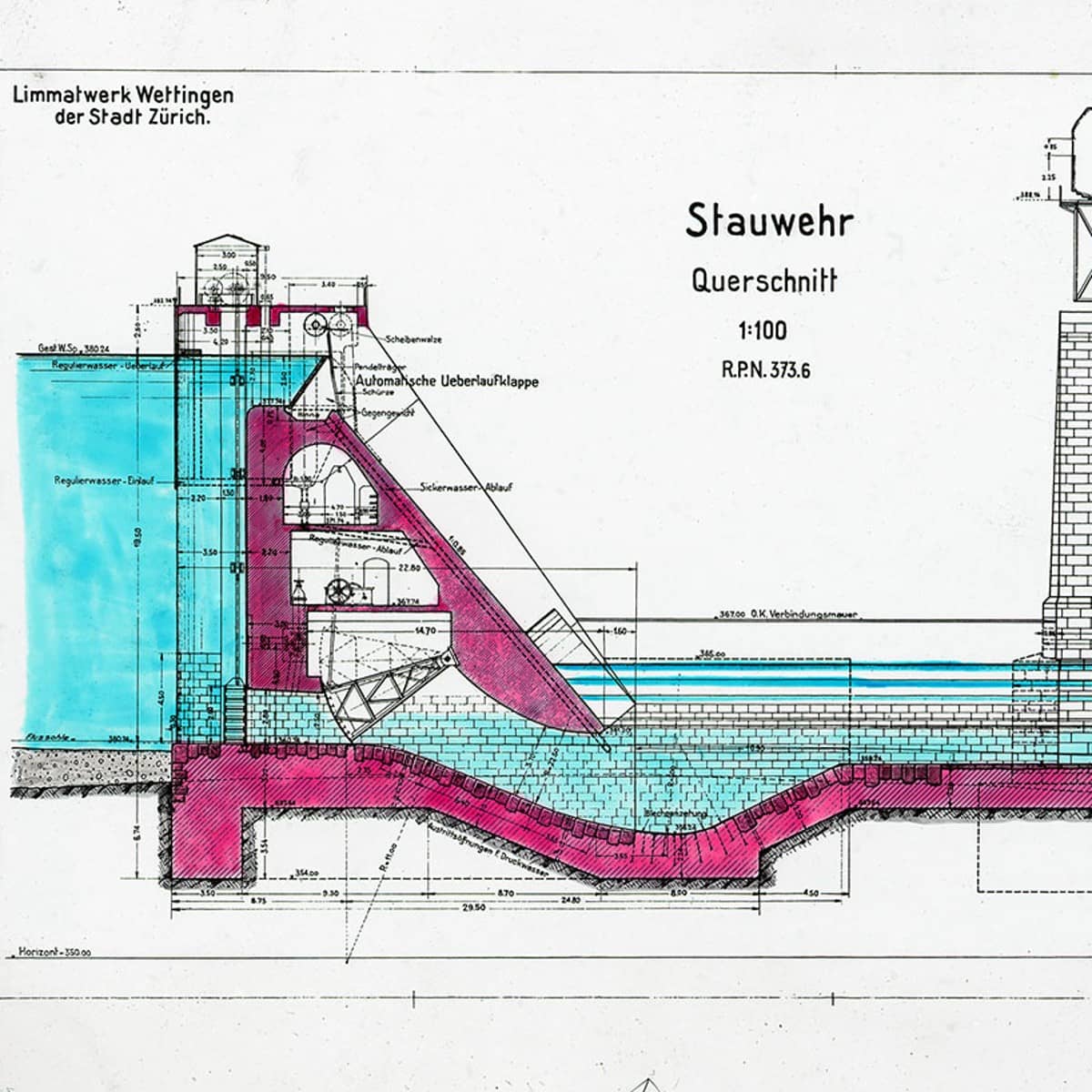

Der Regierungsrat antwortete sehr klar: Die Einwände können erst dann von der Stadt Zürich erledigt werden, wenn sie im Besitze der Konzession ist. Dieses Vorgehen stimme überein mit dem Paragrafen 13 der Grossratsverordnung vom 29. November 1917 zum Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916. Die weiteren Einwände wurden durch Gutachten vom Mai 1929 entkräftet. Insbesondere wurde bei der Sicherheit des Stauwehres darauf hingewiesen, dass der Bau selbstverständlich nach den Sicherheitsbestimmungen gebaut würde und erst nach der Kontrolle einer staatlichen Prüfung der Bauten in Betrieb genommen werden könne.

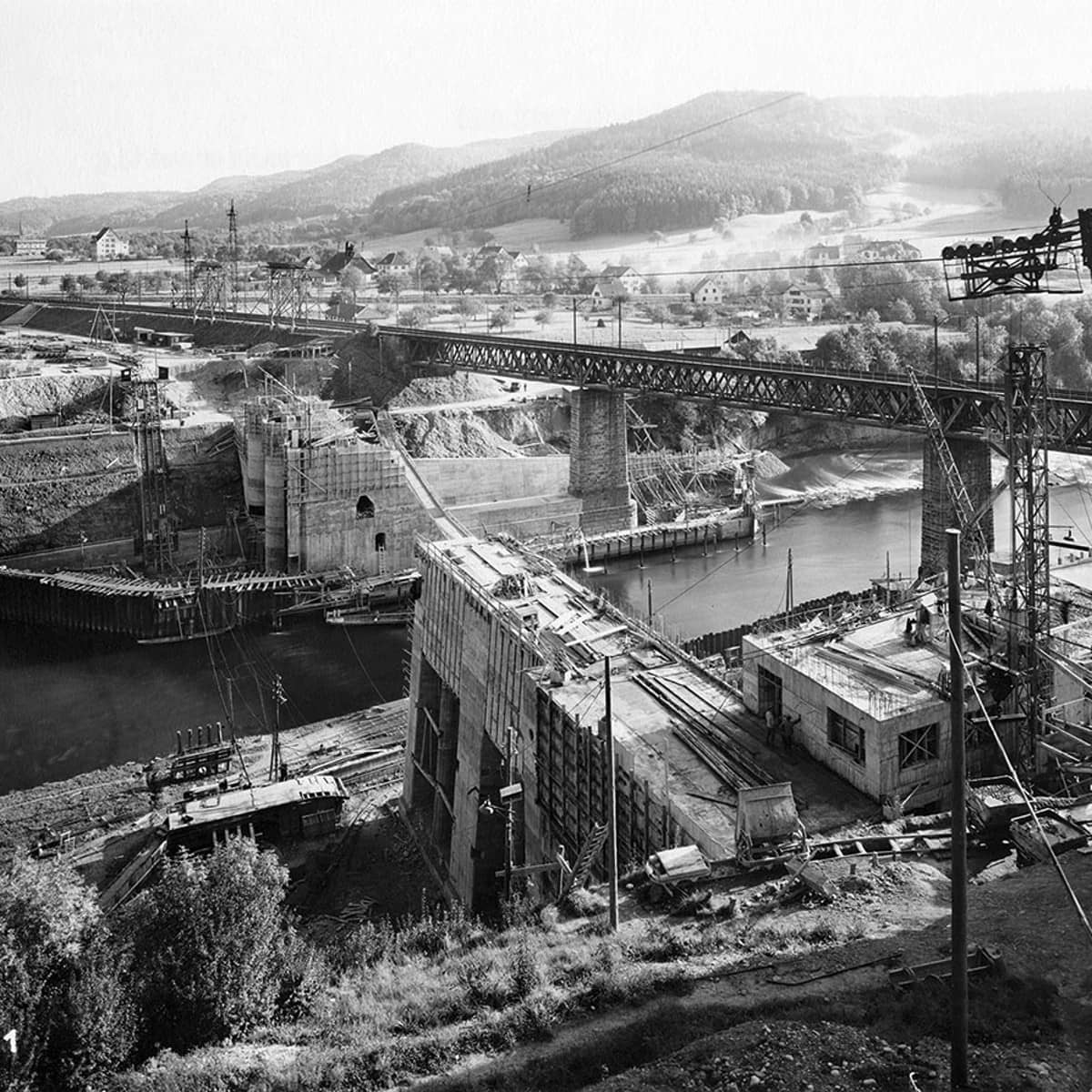

Am 15. November 1929 beschliesst der Regierungsrat des Kantons Aargau, dass das Stauwehr nach erneuten Sondierungen nicht zwischen der Eisenbahnbrücke und der Holzbrücke gebaut werden soll. Ursache war die Haftungsfrage bzw. Sicherheit der Brückenpfeiler der Bahnbrücke, die im gestauten Limmatwasser zu liegen gekommen wäre. Nach Einsprache der Bundesbahnen ergab sich durch das abgeänderte Projekt eine gütliche Einigung. Nun wurde dem Stadtrat von Zürich das vom Grossrat abgesegnete Projekt zur Einsicht weitergeleitet. Die Konzession wird am 2. Dezember 1929 in Kraft gesetzt. Am 23. Dezember 1929 schreibt der Regierungsrat des Kantons Zürich an den Regierungsrat des Kantons.

Ein letztes Hindernis: Bauland und die SBB

Baubeginn – trotz allem

Im Protokoll des Regierungsrates des Kantons Aargau vom 25. Juli 1930 geht es um das Enteignungsverfahren, gemäss dem die Bundesbahnen benötigtes Land für den Bau des Kraftwerkes der Stadt Zürich abtreten sollte. Die eidgenössische Schätzungskommission hatte dafür den Betrag festgelegt hat und auch eine Kaution bestimmt im Falle einer sofortigen Abtretung, welche laut Mitteilung der Kantonalen Finanzbehörde deponiert worden sei. Nun hat die Stadt Zürich am 3. Juni 1930 beim Bundesrat das Gesuch gestellt, es sei die sofortige Abtretung im Sinne von Art. 46 des (damaligen) eidgenössischen Enteignungsgesetzes zu gewähren. Da das eidgenössische Eisenbahndepartement dies nicht anerkenne, war die Stadtbehörde Zürich so spitzfindig, zu erkennen, dass es im oben erwähnten Gesetzesartikel einen Absatz gibt, in dem der Rechtsentscheid auf kantonaler Ebene gefällt wird. Dem Ansinnen der Stadt Zürich wurde jedoch nicht entsprochen – mit der Begründung, dass nach dem Inkrafttreten der neuen Revision des Art. 46 ohnehin die eidgenössische Schätzungskommission (also eine Bundesinstanz) zuständig sei.

Am 22. August 1930 übergibt der Bundesrat – in Übereinstimmung mit dem Justizdepartement – die Kompetenz über die Entscheidung einer sofortigen Abtretung des Baulandes der kantonalen Behörde. Trotz anderer Meinung lenkt der Regierungsrat ein und plant die nötigen Schritte, um weitere Verzögerungen zu vermeiden.

Eine kleine Anekdote: Am 8. Mai wurden die kantonalen Behörden zur Besichtigung der Baustelle eingeladen mit anschliessender Fahrt nach Baden und gemeinsamen Nachtessen im Hotel zur Waag.

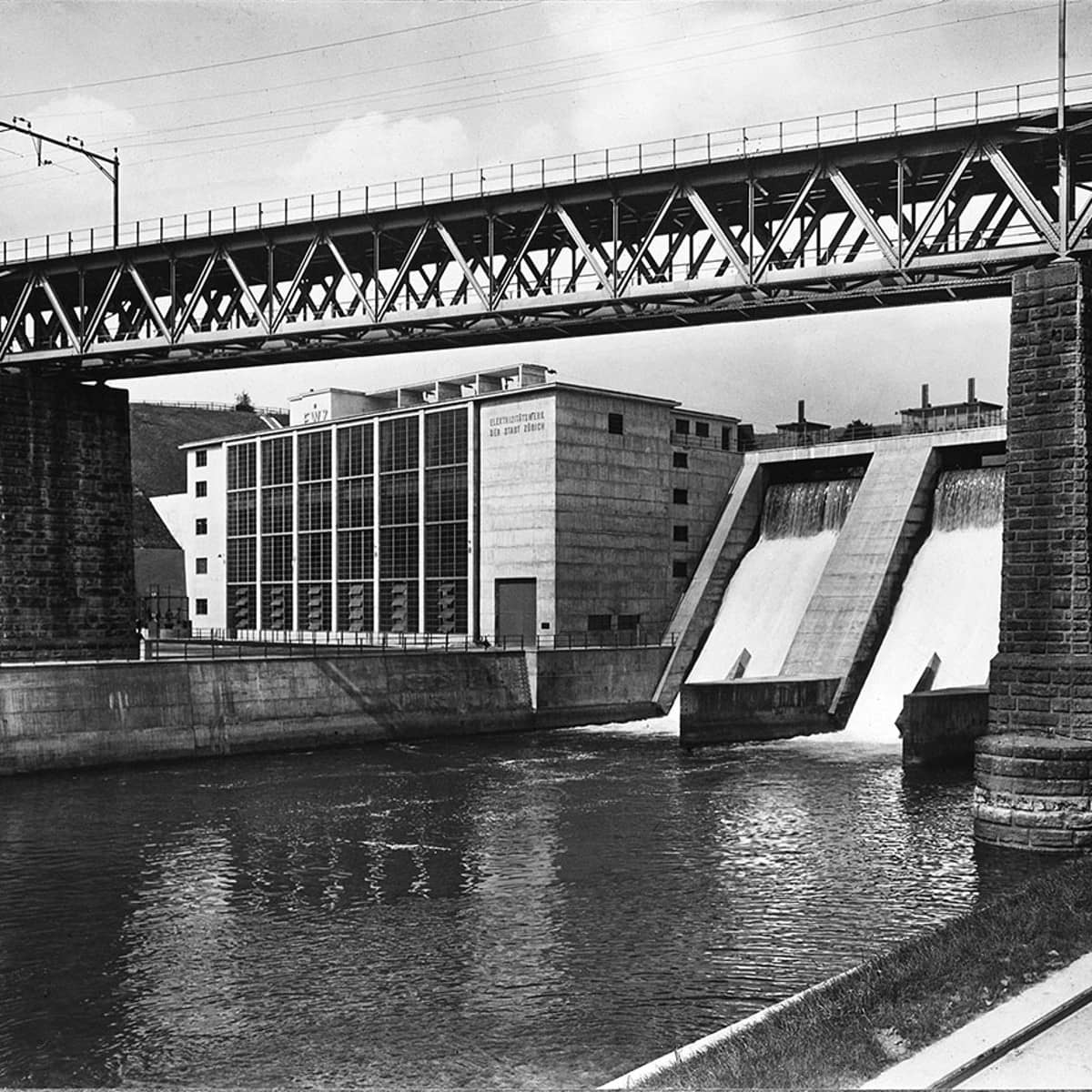

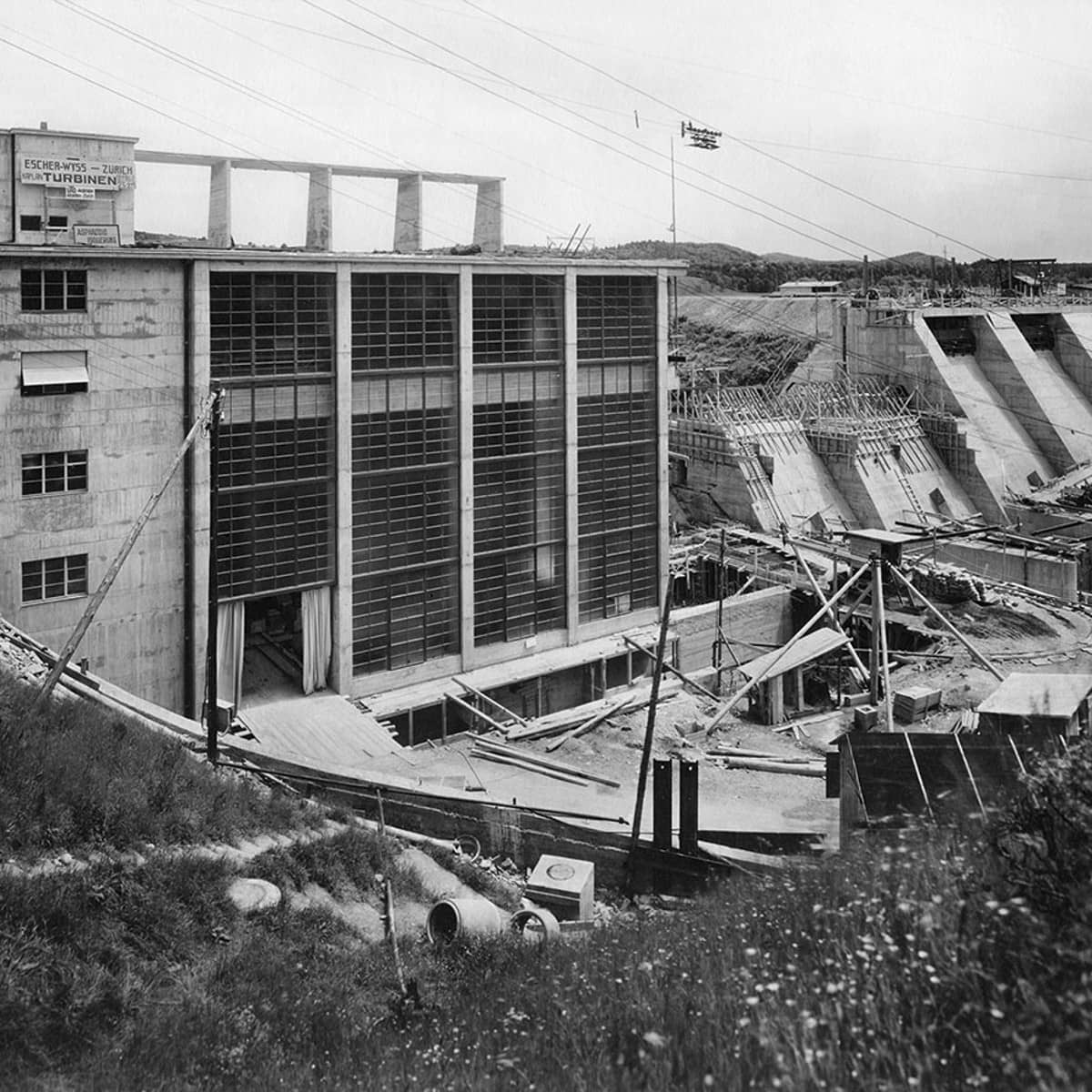

Der Bau beginnt im August 1930 und endet am 19. Januar 1933.

Ein kleines Nachspiel: Sanierung und Lachs im Zürichsee

Badeanstalten und Fischtreppen

Im Artikel 28 der Wasserrechtkonzession wurde bestimmt, dass auch Abänderungen verlangt werden können, nachdem die Kraftwerksanlage fertiggestellt ist. Dies, sofern sie von öffentlichem Interesse sind oder Andere gefährdet würden.

Durch diese Bestimmung hatte die Stadt Zürich der Gemeinde Wettingen im sogenannten Tägerhard an der Limmat eine Badeanlage erstellt. Es zeigten sich aber Übelstände, sodass die Badeanlage nicht mehr benutzt werden konnte. Da in Baden aber das Schwimmbad eröffnet wurde, zog es viele Badelustige Wettinger in dieses neu erstellte Schwimmbad. Somit wurde die Stadt Zürich in einem ergänzenden Vertrag der Errichtung oder Unterhalt einer neuen Badeanlage in Wettingen entbunden.

Die damaligen 3 Maschinengruppen, von der je eine Leistung von 8 MW (8000 KW) hatte, produzierten im langjährlichen Mittel 140’000'000 KWH. Im Jahre 1934 deckte das noch 35% des Strombedarfs Zürichs ab. Heute sind es noch 5%.

Im 16. Januar 2001 wurde eine neue Konzession vom Grossen Rat des Kantons Aargau ausgestellt. Die Laufzeit beträgt 80 Jahre. Von 2003–2007 wurde das Kraftwerk saniert. Neu haben die 3 Turbinen zusammen eine Leistung von 25 MW, was 130'000'000 KWH entspricht. Dazu kommt eine neue Dotierturbine mit einer Leistung von 2.1 MW, die für eine jährliche Energieproduktion von 11.5 Gigawattstunden (d. h. 11.5 Millionen KWH) verantwortlich ist.

Es mussten auch Auflagen beim Umbau des Kraftwerkes berücksichtigt werden. Beispielsweise wurden – schon fast spektakulär – Fischtreppen direkt am Kraftwerkgebaut, die es den Fischen nach hundert Jahren endlich wieder ermöglichen, vom Rhein aufwärts bis in den Zürichsee zu gelangen! Einzig im Elsass hat es noch Abschnitte, die nicht von Fischen überwunden werden können. Würden diese Abschnitte modifiziert, dann wäre es wieder möglich, dass der Lachs vom Meer her Rheinaufwärts in unsere Gewässer gelangen könnte. Die Fischtreppe auf Neuenhofer Seite ist übrigens mit 570 Meter Länge die längste in Europa! Es wurden bis zu 14 Fischarten gesichtet, die die Höhenstufe so überwinden. Auch wurden Uferbebauungen im unteren Stausee Bereich entfernt und dadurch die Uferregionen aufgewertet, was hoffentlich auch dem Fischbestand zugutekommt.

Autor: Benedikt Hellweger, Freiwilliger Bibliothek und Archiv Aargau

ewz-Archiv-Bilder freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch das ewz Archiv.

Quellen

- Staatsarchiv Aargau DB01/0711 Wasserbau Limmat 1869–1892(öffnet in einem neuen Fenster)

- Staatsarchiv Aargau DB01/0712 Wasserbau Limmat 1886–1913(öffnet in einem neuen Fenster)

- Staatsarchiv Aargau R03.B01/0022 Strassenbau, Wasserbau und Hochbau, Eisenbahnen, Staatsmobilien 1863(öffnet in einem neuen Fenster)

- Staatsarchiv Aargau R03.P04/0498a Radrechtskonzessionen 1863(öffnet in einem neuen Fenster)

- Staatsarchiv Aargau R05.3.22 Wasserkraftwerk der Firma Locher in Wettingen 1925–1946(öffnet in einem neuen Fenster)

- Staatsarchiv Aargau R05.3.34 Wasserkraftwerk der Baumwollspinnerei und Baumwollweberei Wettingen(öffnet in einem neuen Fenster)

- Baublatt: Geschichte der Elektrizität – Zürichs steter Strom aus Wasserkraft(öffnet in einem neuen Fenster)

- Stadt Zürich Stadtarchiv e-paper "Arché: Elektrizität und kein Ende!"(öffnet in einem neuen Fenster)

- Baden Regio: Kraftwerk Wettingen-Neuenhof #426(öffnet in einem neuen Fenster)

- Badener Tagblatt: Millimeterarbeit – Hier wird eine 25 Tonnen schwere Turbine eingesetzt(öffnet in einem neuen Fenster)

- Umwelt Aargau: Der längste Fischpass(öffnet in einem neuen Fenster)