Holz-, Eisen-, und Gwaggelibrugg

Drei Brücken führen zur Klosterhalbinsel Wettingen. Sie alle stehen unter kantonalem Denkmalschutz und wurden in den letzten Jahren restauriert.

Drei Brücken führen über die Limmat zur Klosterhalbinsel Wettingen. Sie alle stehen unter kantonalem Denkmalschutz, die Holzbrücke seit 1972, die Eisenbrücke und die "Gwaggelibrugg" wurden 2020 und 2021 unter Schutz gestellt. In den letzten Jahren wurden alle drei Brücken restauriert. Ihre mannigfache Materialität und Konstruktion stellte auch unterschiedliche Herausforderungen an die Instandsetzung.

Holz- und Eisenbrücke

Es mag ein erschütterndes Bild gewesen sein, als die über die Limmat zur Klosterhalbinsel Wettingen gespannte alte Grubenmannbrücke im Jahr 1799 ein Raub der Flammen wurde. Der historische Verkehrsweg von Zürich nach Baden führte über Jahrhunderte mit einer Fähre über den Fluss, bevor man sich, durch den Klosterbezirk schreitend, Baden annähern konnte. Im Jahr 1766 schuf der bekannte wie fähige Zimmermann und Architekt Johannes Grubenmann eine mächtige Holzkonstruktion, welche die gesamte Flussbreite in einem einzigen Bogen überspannte. Zu bedauern, dass der Konstruktion nur ein so kurzes Leben beschieden war, so wurde diese erste Brücke aus kriegsstrategischen Gründen auf Befehl des französischen Generals Massena vor dem vermeintlich anrückenden Feind umsonst zerstört. Eine wirtschaftlich schwierige Zeit erlaubte es dem Kloster erst im Jahre 1819 eine neue Brücke in Betrieb zu nehmen. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin, und um Kosten zu sparen, war diese nicht über die ganze Flussbreite gespannt, sondern ruhte auf einem steinernen Zwischenpfeiler. Die neue Brücke gleicht konstruktiv der 1810 von Blasius Balteschwiler vollendeten Holzbrücke in Baden. Der Nachweis, dass dieser die Wettinger Brücke ebenfalls erschaffen hat, konnte indes erst im Rahmen der aktuellen Renovation erbracht werden. Die Historikerin Waltraud Hörsch ist im Rahmen ihrer Recherchen für eine gartenhistorische Dokumentation zu den Wettinger Klostergärten im Archiv des Klosters Wettingen-Mehrerau auf eine archivalische Quelle gestossen, die Blasius Baltischwiler als Erbauer der Brücke eindeutig identifiziert.

Die Brücke erlebte im Lauf ihrer Geschichte und als früher wichtiger Bestandteil des Verkehrsnetzes einige Veränderungen. 1887 wurde das schadhaft gewordene, nicht überdeckte hölzerne rechtsufrige Joch nach Plänen von A. Schmid & Cie. aus Romanshorn durch eine damals moderne Eisenkonstruktion ersetzt. Die gedeckte Holzbrücke wurde 1924 durch Metallverstärkungen ertüchtigt, um den zusätzlichen Belastungen durch den aufkommenden motorisierten Verkehr standhalten zu können. Einen zumindest verkehrstechnischen Bedeutungsverlust erfuhr das Brückenbauwerk durch die Eröffnung der flussauf gelegenen Hochbrücke 1971 und der damit verbundenen Verkehrssanierung. Vom Verkehr befreit und durch unklare Eigentumsverhältnisse wurde das Brückenbauwerk mehr schlecht als recht unterhalten. Der über Jahrzehnte aufgelaufene Unterhaltsrückstand hat insbesondere im Dachbereich zu Schäden an der Dachhaut und in der Folge auch an der eigentlichen Holzkonstruktion geführt. Dies ging so weit, dass statisch relevante Brückenteile brachen und provisorisch abgestützt werden mussten.

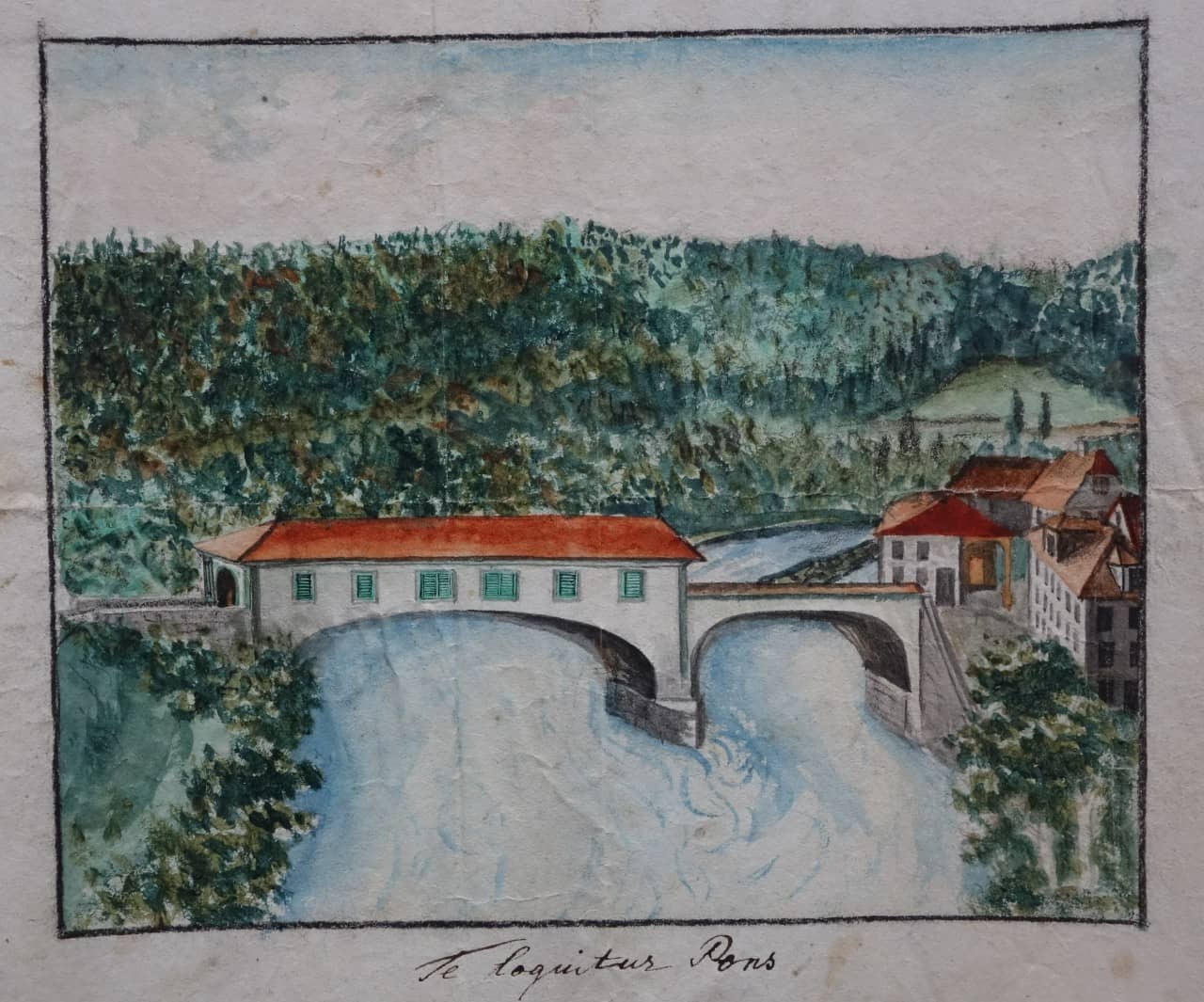

Auch wenn die Schäden an der historischen Holzkonstruktion zum Teil beträchtlich waren, konnte das Tragwerk mit traditionellem Zimmermannshandwerk instand gestellt werden. Wo einzelne Bauteile ausgetauscht werden mussten, erfolgte dies mit neuem Holz und ist für den genauen Betrachter ablesbar. Vieles, wie die handgemachten alten Ziegel, konnten wiederverwendet werden. Einige, dem Bauwerk nicht würdige spätere Veränderungen wurden korrigiert, so wurden die Eternitschindeln, wie schon 1820 bezeugt, durch Holzschindeln ersetzt und mit einer Leinölfarbe gestrichen. Farbspuren vor Ort und die oben gezeigte kolorierte Darstellung standen für die Definition der Farbgebung Pate. Trotz der teils erheblichen Schäden konnte das Bauwerk in Anwendung traditioneller Handwerkstechnik und der Verwendung althergebrachter Materialien nach bewährten denkmalpflegerischen Leitlinien instand gestellt werden.

Durch die materiellen und konstruktiven Eigenschaften der Eisenbrücke stellten sich für die Denkmalpflege und die ausführenden Planer und Unternehmer besondere Herausforderungen. Die aus unzähligen Einzelprofilen bestehende genietete Eisenkonstruktion des rechtsufrigen Joches von 1887 musste abtransportiert, in ihre Einzelteile zerlegt und komplett wiederaufgebaut werden. Zwei Jahre älter als der ähnlich gefügte Eifelturm, erfuhr die Eisenkonstruktion eine umfassende Rostschutzbehandlung, die eben genanntem prominenten Bauwerk allenfalls noch bevorsteht (?).

Videoreportage zur Restaurierung der Eisenbrücke

Paul Fischer Brücke (Gwaggelibrugg)

Baulich wie denkmalpflegerisch besondere Fragestellungen ergaben sich bei der dritten Brücke, die fast gleichzeitig renoviert wurde. Das im Volksmund "Gwaggelibrugg" genannte Bauwerk wurde 1863 durch den Textilunternehmer Johann Wild erbaut, um der Arbeiterschaft der wachsenden Textilindustrie auf der Klosterhalbinsel den Umweg über die Holzbrücke zu ersparen. Bereits 1858 initiierte der Fabrikant aus demselben Grund einen Fährbetrieb an besagter Stelle. Wild sah wohl seine Arbeiterschaft lieber an den Maschinen als auf dem Arbeitsweg. Heute handelt es sich um die älteste noch bestehende Drahtseilbrücke der Schweiz, weshalb das Objekt im Jahr 2021 unter kantonalen Denkmalschutz gestellt wurde.

Der 45 Meter lange und 2 Meter breite Fussgängersteg wird durch bereits damals recht altertümlich fabrizierte Paralleldrahtkabel gehalten. Jedes Kabel besteht aus schätzungsweise 50 Drähten. An den beidseitig paarweise geführten Kabeln sind pro Brückenseite Doppeljoche mit den vertikalen Hängern befestigt. Umwicklungen aus ausgeglühtem und darum weichem Draht halten alles an Ort und Stelle. Die Drahtseile sind auf der Neuenhofer Seite über ein steinernes, auf der Wettinger Seite über ein hölzernes Joch geführt und direkt im Boden verankert. Durch diese bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwas altertümliche Herstellungsmethode der Drahtseile darf die Konstruktion als mittlerweile einzigartiges technikgeschichtliches Denkmal von überregionaler Bedeutung gelten.

Im Jahr 1978 trug man sich mit dem Gedanken, die unterhaltsbedürftige Brücke abzubrechen. Letztlich kamen die beiden Anrainergemeinden aufgrund eines in Auftrag gegebenen technisch-historischen Gutachtens zum Schluss, das damals noch nicht geschützte Bauwerk doch zu erhalten. Während der eigentliche Fussgängersteg grundlegend erneuert wurde, konnte die historisch einzigartige Drahtseilkonstruktion mit einem neuen Rostschutz versehen und komplett erhalten werden. Um die historische Drahtseilkonstruktion statisch zu entlasten, wurde der neue Steg an zwei zusätzlichen Drahtseilen über separaten Stahljochen verstärkt, was deren Erhalt überhaupt ermöglichte. Genau genommen besteht das heutige Bauwerk demnach aus zwei Hängekonstruktionen, die eine Einheit bilden, wobei die historischen Bauteile zur Unterscheidung in einem dunklen Braunrot gefasst sind.

Im Rahmen der jüngst abgeschlossenen Renovationsarbeiten wurden nebst einigen Instandsetzungsmassnahmen an der Hilfsbrücke von 1981 auch Arbeiten an der historischen Konstruktion notwendig. Insbesondere der Rostschutz an den Drahtseilen bedurfte einer Erneuerung, wenn die historische Hängevorrichtung weitere Generationen überdauern soll. Auch das hölzerne Joch auf der Wettinger Seite war stark durch Fäulnis betroffen und konstruktiv erheblich geschwächt. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Eisenbrücke konnte die historische Drahtseilkonstruktion nicht in ihre Bestandteile zerlegt und allseitig gegen Korrosion behandelt werden. Die einzelnen Drahtlitzen der Hängekonstruktion ertragen nur ein gewisses Mass an Bewegung und waren zwingend in situ zu unterhalten. Es blieb demnach einzig ein möglichst schonendes, manuelles Abstrahlen und Abbürsten von Altanstrichen und Rost und das Auftragen einer neuen Korrosionsschutzfarbe. Ob dies den Korrosionsprozess dauerhaft stoppen oder zumindest adäquat verzögern lässt, wird die Zukunft zeigen. Da die historischen Drahtseile dank der Hilfskonstruktion nur noch ihr Eigengewicht und allfällige Schwingungen aufgrund der Witterungseinflüsse ertragen müssen, dürfte der Gwaggelibrugg gleichwohl noch ein langes Leben beschieden sein.

Heute führen nun wieder drei frisch renoviert Brückenbauwerke zur Klosterhalbinsel und vermitteln ein vielschichtiges Bild der Brückenbautechnik des 19. Jahrhunderts. (Heiko Dobler)