Kunst unter freiem Himmel

Ein Unikum der Malerei des 18. Jahrhunderts lässt sich an der Fassade der Klosterkirche Fahr entdecken. Rund um den Kirchhof entwickelt sich über drei Fassaden ein Schaubild. Beeindrucken schon auf den ersten Blick die gemalten, sich perspektivisch öffnenden Räume als Architekturphantasie, so regt die Wandmalerei auf den zweiten Blick auch zu einer Deutung in ikonographischer Hinsicht an.

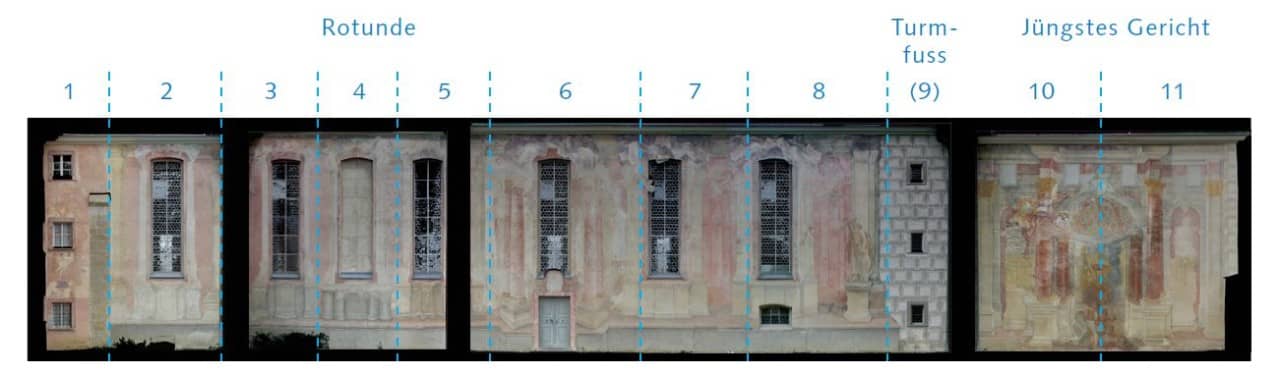

Denkt man an figürliche Wandmalerei an Aussenwänden von Kirchen, so wird man sich an Darstellungen des Hl. Christophorus erinnern, die einem auf Wanderungen begegnet sind. Ganz anderer Natur ist das Fresko an der Fassade der wohl tessinerischten Kirche der Deutschschweiz, der Klosterkirche Fahr. Betritt man den Kirchhof – einen Ort «von einer bewegenden Poesie» – und schliesst die Pforte hinter sich, so kann man sich ganz auf die optischen Eindrücke konzentrieren. Linkerhand sieht man an der Fassade der Neuen Propstei kunstvoll gemalte Fensterrahmen. Direkt vor einem, an der Fassade der Kirche, eröffnen sich mit der illusionistischen Architekturmalerei Einblicke in imaginäre Räume, die verschiedene Figuren bewohnen. Rechterhand, an der Fassade des Latrinenflügels des Konvents, ist das Jüngste Gericht dargestellt; im Zentrum steht hier der unbesetzte göttliche Thron, der für den Weltenrichter bereitsteht (Hetoimasia). Das Bild bezieht sich augenfällig auf die Nutzung des Kirchhofs, der den Benediktinerinnen als Friedhof dient.

Tessiner Künstler im Kloster Fahr

Das 1130 gegründete Kloster Fahr, das zusammen mit dem Kloster Einsiedeln das einzige noch bis heute existierende Doppelkloster bildet, wurde nach der Reformationszeit ab 1679 zu einer Grossbaustelle. Neu errichtet wurden das Wirtshaus, die neue Propstei und nach Plänen des Einsiedler Klosterbruders Caspar Moosbrugger auch die Konventtrakte. Als sich 1743 Propst Johann von Roll und Priorin Viktoria Rusconi im Einvernehmen mit Abt Nikolaus Imfeld der Neugestaltung der mittelalterlichen Klosterkirche zuwandten, entschieden sie sich vermutlich nicht nur aus Gründen der Pietät, sondern auch aus finanziellen Überlegungen für einen durchgreifenden Umbau derselben. Es wurden u. a. die seitlichen Apsiden angefügt, die Aussenmauern um rund 2.60 Meter erhöht, das Kircheninnere überwölbt und ein neuer Dachstuhl erstellt. Für die künstlerische Ausgestaltung wurden mehrere Tessiner Künstler gerufen. Verdanken dürfte sich dies dem Umstand, dass Joseph von Roll zuvor in Bellinzona, wo das Kloster Einsiedeln seinerzeit eine Schule unterhielt, als Lehrer der Redekunst, Philosophie und Theologie gewirkt hatte. Er war im Tessin bestens vernetzt und konnte sich wohl auch mit anderen kirchlichen Auftraggebern über die Arbeit von Künstlern austauschen. So schufen in der Klosterkirche Fahr Antonio und Giovanni Maria Rossi aus Arzo die Altäre und die Chorausstattung mit Buntmarmor. Grosse Teile der Malerei im Kircheninnenraum und die gesamte 1746/47 entstandene Fassadenmalerei sind ein Werk von Giovanni Antonio und Giuseppe Antonio Torricelli aus Lugano. Die Brüder ergänzten sich in ihrer Arbeit hervorragend, da Giovanni sich als Quadraturmaler auf die perspektivische Darstellung von Architekturelementen spezialisiert hatte und Giuseppe als Figurenmaler wirkte. Als sie den Auftrag für das Kloster Fahr erhielten, hatten sie bereits zusammen beim Oratorium San Rocco in Gandria gewirkt (Malerei ist nicht erhalten), jedoch noch kein Werk vergleichbarer Grösse verwirklicht.

Wandmalerei in Freskotechnik

Die jungen Tessiner Maler führten das Wandbild in Freskotechnik aus. Dabei wird mit in Wasser aufgelösten Farbpigmenten direkt in den frischen Kalkputz gemalt, so dass sich Pigmente und Putz dauerhaft verbinden. Hierzu wurde jeweils nur so viel Malputz aufgetragen, wie in einem Arbeitsgang bemalt werden konnte. Die Grenzen dieser sogenannten Tagwerke (Giornate) im Putz lassen sich noch heute erkennen. Ebenso die Einritzungen im Putz, mit denen die Künstler den Entwurf auf die Wand übertragen haben. Für den Erhalt der Malerei stellte sich als Problem heraus, dass die Gebrüder Torricelli nicht sämtliche Putzschichten neu aufbrachten, sondern lediglich den Malputz. Der vorhandene ältere Putz wurde mit einer Hacke aufgespitzt, um die Haftung des neuen Malputzes zu verbessern. Der Malputz selbst ist nur eine dünne Schicht von teilweise bloss drei Millimetern.

Restaurierung der Restaurierung

Nachdem man bereits um 1900 den baldigen Zerfall der Fresken befürchtet hatte, zeigten sie sich zu Beginn der 1960er Jahre in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund ihrer kunsthistorischen Bedeutung suchte ein internationales Expertenteam nach Möglichkeiten die Wandmalerei für künftige Genrationen zur erhalten. In einer umfassenden Restaurierung in den Jahren 1964-69 sicherte der Berner Restaurator Hans A. Fischer mit seinem Team die Malerei. Gemeinsam mit Experten des Schweizerischen Landesmuseum, der Eidgenössischen Material- und Prüfungsanstalt sowie der Kantonalen Denkmalpflege fiel der Entscheid die spröde gewordene Malputzschicht mit einem Wasserglasfixativ zu festigen. Zugleich erfolgte für die Retuschen der Materialwechsel von einer kalkbasierten Malerei zur Silikattechnik. Die Rettung der eindrücklichen Wandmalerei wurde in der Tagespresse zu Recht als «Pionierleistung der Denkmalpflege» gefeiert.

Doch rund 50 Jahre später zeigten sich erneut besorgniserregende Schäden. So hatten sich diverse Hohlstellen gebildet und es kam zu Ablösungen zwischen Grundputz und Mauerwerk sowie zwischen Malputz und Grundputz. Zudem hatten Hagelkörner in den stark verfestigten Malputz, der nun zur Schalenbildung neigte, kleine Löcher geschlagen. Hier konnte Wasser eindringen und durch Frostabsprengungen schritten in solchen Bereichen die Schäden schnell voran. Es bestand Handlungsbedarf. Ziel der 2014-17 von der Restauratorin Doris Warger und ihrem Team durchgeführten Massnahmen war die Konservierung der Malerei, die eine strukturelle Festigung mürber Putzbereiche und eine umfassende Stabilisierung der hohlliegenden Putze bedingte.

Prinzipiell wurden bei dieser Restaurierung der Restaurierung die Massnahmen der 1960er Jahre respektiert, sowohl ästhetisch als auch materialtechnisch, weshalb notwendige neue Retuschen wiederum in Silikattechnik erfolgten. Die Konservierung und die zurückhaltenden Retuschen haben zu einer wesentlich verbesserten Lesbarkeit des Wandbildes beigetragen.

Exequien und Jüngstes Gericht

Diese verbesserte Lesbarkeit regte den Bundesexperten Josef Grünenfelder an, in Ergänzung zu den Studien von Peter Hoegger, Überlegungen zum Bildprogramm anzustellen und er stellt fest: «So scheinen – unter dem Präsidium von über den Fenstern thronenden himmlischen Wesen – eifrige Puttenkinder teils im Sturzflug Weihwasserkessel und Weihrauch herbeizuschaffen, damit die Exequien (kirchliche Begräbnisfeier) für eine dahingeschiedene Nonne gleichsam mit himmlischen Ingredienzien erfolgen können, so dass ihr das Ewige Licht – symbolisiert in einer grossen Ampel – gewiss leuchte, wie es ihr gläubiges Herz immer gehofft hat (Symbolfigur der Fides mit dem Kreuz).

Ist so die Kirchenfassade dem seligen Ende gewidmet, erwächst im Westen eine grossartige, symmetrisch angelegte Architekturkulisse mit dem leeren Thron des erwarteten Weltenrichters am Jüngsten Tag. Unten, direkt am Boden des Friedhofs, entsteigen die Toten ihren Gräbern, dem Ruf der Trompeten zum Jüngsten Gericht folgend. Auffallenderweise flankieren sowohl den Eingang wie den Richterthron je zwei Säulenpaare, den letzteren gleich doppelt (….). Sie könnten andeuten, dass die Gott suchende Seele durch den Eintritt in die Kirche und in die Klostergemeinschaft ihren Weg zur Vollkommenheit antritt, der am jüngsten Tag zur Vollendung gelangt.» Dürfte der Weg zur Vollkommenheit für uns alle immer mal wieder ein holpriger sein, so ist der Kirchhof mit seinen Malereien seit 2018 dank einer Rampe nun auch mit Rollator und Rollstuhl besser zugänglich.

Der Kirchhof des Klosters Fahr ist Covid-19-bedingt im Moment nicht wie gewohnt zu den üblichen Zeiten frei zugänglich. Informieren Sie sich bitte vor einem Besuch des Klosters Fahr auf der Homepage des Klosters und steigen Sie andernfalls hügelan bis auf die Höhe des Bauernhofs, von wo aus man einen guten Überblick über die Kirchhofmalerei geniessen kann.

- DSI-WLO001 Kloster Fahr, Klosterkirche(öffnet in einem neuen Fenster)

- Thomas von Bogyay, Etimasie, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. VI (1969), Sp. 144–154; in: RDK Labor(öffnet in einem neuen Fenster)

- Christian Klemm, Fassadenmalerei, in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. VII (1978), Sp. 690–742; in: RDK Labor.(öffnet in einem neuen Fenster)

- Eintrag zu den Brüdern Torricelli auf Sikart(öffnet in einem neuen Fenster)

- Peter Hoegger, Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau, Bd. VII, Der Bezirk Baden II, Basel 1995.

- Gabriela Simmen, Das Benediktinerinnenkloster Fahr: Kanton Aargau, Schweizerische Kunstführer GSK Serie 90, Nr. 893, Bern 2011.