Hervorgehoben:Autorin

Michaela Marty, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2025 "Schulzeiten" erarbeitet. Der zweiteilige Artikel beleuchtet ein dunkles Kapitel der Schweizer Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts, in dem Kinder als billige Arbeitskräfte von den Textilfabrikanten ausgebeutet und mit einem Minimum an Schulbildung in den Fabrikschulen abgespeist wurden.

Kinderarbeit bringt man heutzutage mit Entwicklungsländern in Verbindung. Vor gar nicht allzu langer Zeit gab es sie auch noch in der Schweiz. Verboten wurde sie in Fabriken erst vor 148 Jahren. Kinderarbeit war keine Erfindung des Industriezeitalters. Schon in protoindustrieller Zeit war sie insbesondere in der Landwirtschaft weit verbreitet. Dass die Kinder arbeiten, war aus Sicht der Eltern bis weit ins 20. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit. Kinder wurden als kleine Erwachsene angeschaut, ihre Kindheit war von harter Arbeit, wenig Freizeit und Schulbildung geprägt.

Mit der Mechanisierung der Textilindustrie seit 1800 nimmt die Kinderarbeit jedoch ungeahnte Dimensionen an. Die "Stickergofen" waren die billigsten Arbeitskräfte und konnten einfache Arbeiten ohne lange Einführung erledigen. Sie arbeiteten viele Stunden und durften oft nicht zur Schule. Schätzungen gehen von mehreren 10'000 Kindern aus, die in den Schweizer Fabriken schufteten. Fast jedes dritte Kind war jünger als 16. Dass "Fädlerkinder" bereits mit sechs Jahren arbeiteten, war keine Seltenheit.

In der Fabrik war die Arbeit gefährlicher und gesundheitsschädigender als auf dem Bauernhof. Deswegen wurde sie auch kritisiert. Die Luft in den Fabriksälen war staubig, feucht und heiss, Lungenkrankheiten wie Tuberkulose waren die Folge. Die Säle waren eng bestückt mit lärmigen Maschinen, das Einhalten eines Sicherheitsabstands war nicht möglich. Die schlechten Lichtverhältnisse schädigten die Augen, viele Kinder schielten. Magenleiden und Blutarmut grassierten. Die Gesundheit der Kinder litt besonders unter diesen ausbeuterischen Verhältnissen, die zusammen mit Mangelernährung zu erheblichen Rückständen in der Entwicklung führten. Die Fabrikkinder waren oft abgemagert und wiesen Spuren körperlicher Züchtigung auf. Verwachsungen an Armen und Beinen waren häufig. Viele hatten offene Beine vom langen Stehen. Jedes Vergehen der Kinder und Jugendlichen wurde mit einer körperlichen Strafe oder einer Busse geahndet. Die Kinder waren zudem oft übermüdet wegen langer Arbeitstage. Dies führte zu einer hohen Unfallgefahr. 1883 berichtet Arnold Stauber, ein 16-jähriger Textilarbeiter, über die schmutzigsten und gefährlichsten Arbeiten, welche die Kinder in der Spinnerei Windisch verrichten mussten:

Unsere Arbeit war die unappetitlichste und, wie ich später einsah, gesundheitsschädlichste Arbeit in der Fabrik. […] Bei dieser Arbeit mussten wir unter die grossen Maschinen schlüpfen, um, auf dem Rücken liegend, die Reinigungsarbeiten auszuführen. Unter den Maschinen konnte der Leib nur mit Mühe sich regen, oft kamen Stirn oder Nase in schmerzhafte Berührung mit dem harten Metall der Maschinen. Öl und Fett tropfte auf Gesicht und Kleider; kurz, es war eine höchst peinvolle Arbeit, die nur mit Schaudern von uns verrichtet wurde.

Bereits zwei Jahre nach der Kantonsgründung wurde die Schulpflicht in der Schulordnung für Primar-Schulen festgehalten.

Jeder Hausvater ist verpflichtet, seine Kinder fleissig zur Schule zu halten, die Unfleissigen sollen dem Sittengericht angezeigt werden (…) oder dem Schul-Inspektor zu Handen des Schulraths zu verzeigen.

Dem gesetzlichen Schulobligatorium zum Trotz gingen viele Kinder in die Fabrik statt in die Schule. Ihre gering verdienenden Eltern waren auf diesen Zusatzverdienst angewiesen, wie dies die Petition 1835 von 37 Bürgern aus Windisch und Mülligen zum Ausdruck bringt:

Der fleissige Schulbesuch […] ist wünschenswert, aber, Hochgeachtete Herren! zuerst muss der Magen befriedigt seyn, ehe dem Kopf etwas zugemutet werden darf.

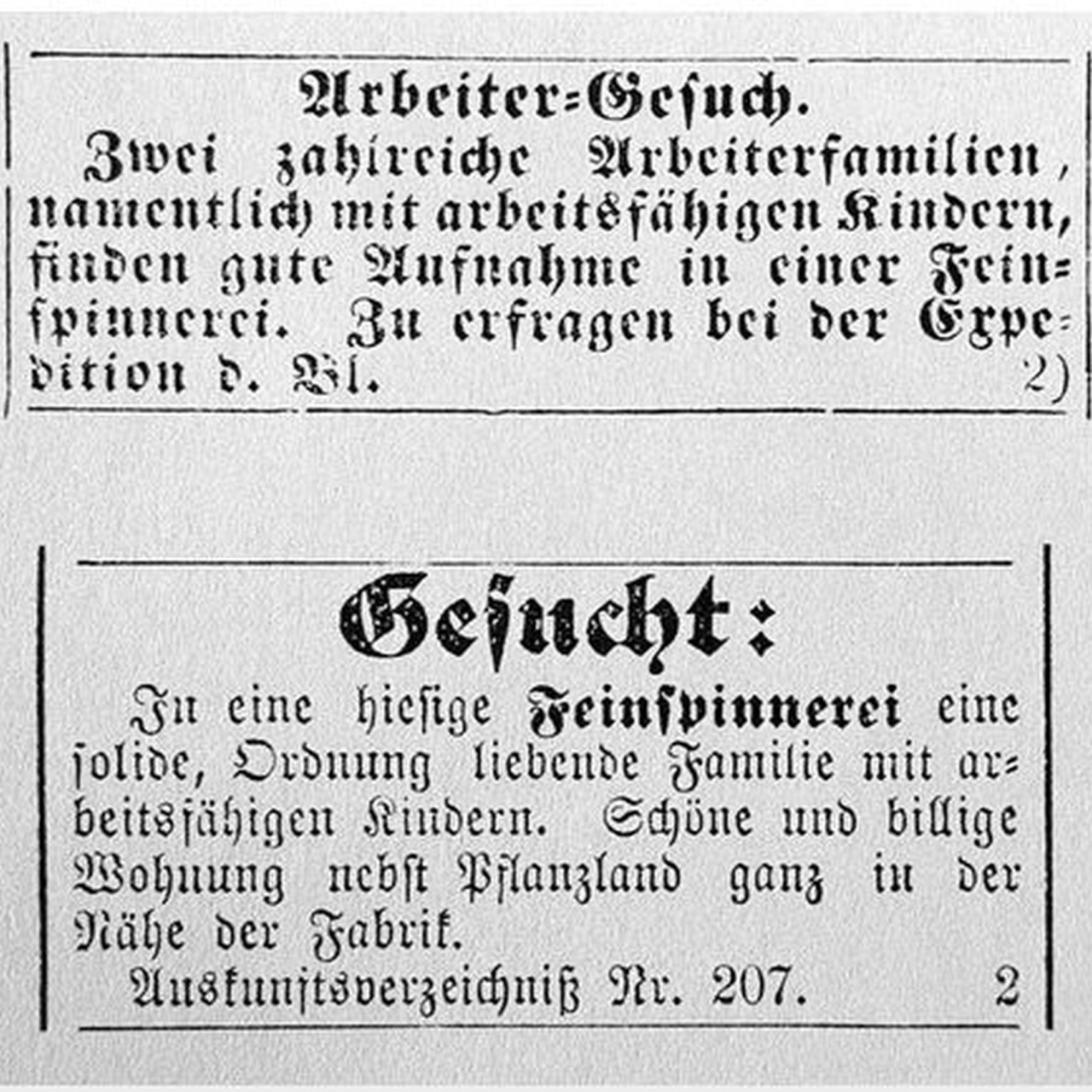

Die Durchsetzung der obligatorischen Schulpflicht erwies sich als ausserordentlich schwierig, Widerstand kam nicht nur von Elternseite. Die Behörden befürchteten Mehrkosten bei der Armenunterstützung und die Fabrikanten wollten nicht auf die günstigen Arbeitskräfte verzichten. In zwei Stellenanzeigen von 1870 (Abb.) suchen die Textilfabrikanten explizit Eltern und "arbeitsfähige" Kinder, die alle in der Fabrik arbeiten sollen.

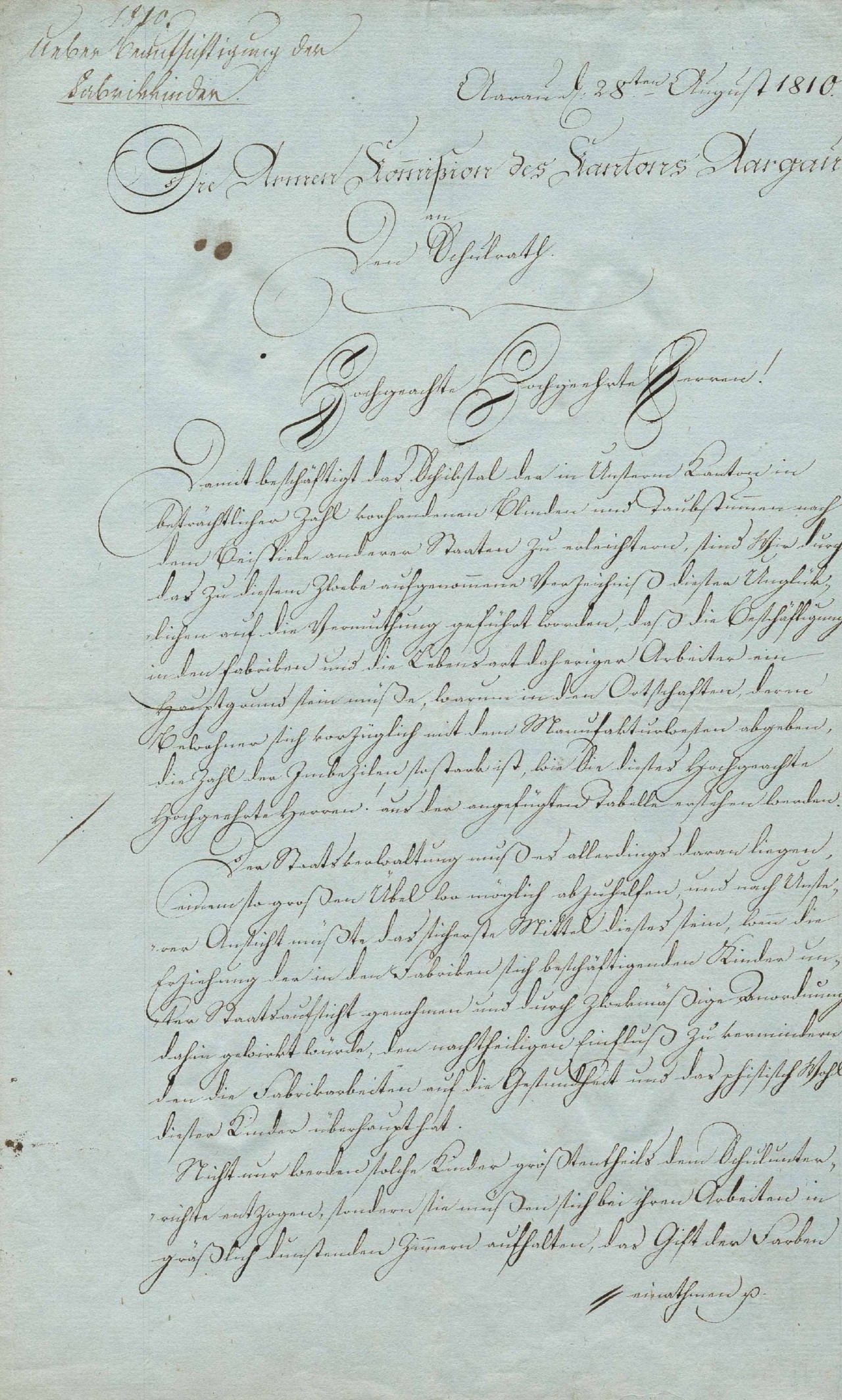

1810 kritisierte die Armenkommission des Kantons Aargau unmissverständlich die Kinderarbeit in den Fabriken, die unter inhumanen Bedingungen stattfinde:

[…] sie müßen sich bei ihren Arbeiten in gräßlich dunstenden Zimmern aufhalten, das Gift der Farben einathmen, ordentliche Nahrung entbehren, oft in Feuchtigkeit und naßen Kleidern Tage lang verweilen.

Dies führe dazu, dass "die Zahl der Imbezilen [Behinderten] so stark ist". Die Armenkommission ruft den Schulrat dazu auf, sich mehr um die Fabrikkinder zu kümmern, die dem Unterricht fernblieben.

1824 waren gemäss einer Umfrage des Kantonsschulrats über 500 Kinder in den Aargauer Fabriken beschäftigt. Trotz zahlreicher Eingaben von Armenkommissionen, Pfarrern und Schulbehörden dauerte es lange, bis es einen wirksamen Schutz für diese Kinder gab. Man tat nichts für die Kinder, da eine staatliche Bevormundung der Fabrikanten vermieden werden sollte. Alle Beteiligten versuchten, wo immer möglich, das Schulgesetz zu umgehen.

Das Schulgesetz von 1835, das gegen den Willen der Fabrikanten in Kraft gesetzt wurde, untersagte Kindern unter 13 Jahren die Fabrikarbeit. Trotz eindeutiger gesetzlicher Lage stellten viele Fabrikanten weiterhin Kinder unter 13 Jahren in ihren Fabriken an. Schulaufgaben wurden kaum gemacht, übermüdete Kinder schliefen während des Unterrichts ein. Die Fabrikschülerinnen und -schüler waren dementsprechend wenig motiviert etwas zu lernen.

Michaela Marty, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen