Die Autobahnraststätte Würenlos A1

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2023 "Stadt-Land-Fluss" erarbeitet. Eine Brücke mehr im Kanton Aargau, nur dieses Mal nicht über einen (Wasser) Fluss, sondern über einen Verkehrsfluss.

Der Beginn der Autobahngeschichte...

11. Juni 1955: Zwischen der Stadt Luzern und Ennethorw wird das erste Autobahn-Teilstück der Schweiz eröffnet. Ca. 4 km lang, 4-spurig, mit Veloverkehr, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, aber mit einem Fussgängerstreifen versehen – für die damals ca. 150'000 motorisierten Verkehrsteilnehmer ein Ereignis. Heute befahren über 6'400'000 Fahrzeuge die Schweizer Strassen und jenes Teilstück Autobahn alleine würde längst nicht mehr ausreichen. Es war aber bereits 1955 klar, dass es mehr Autobahn-Strecken geben musste.

Mit der Verabschiedung des Nationalstrassengesetzes 1960 erhielt der Bund die Verantwortung für den Bau der Autobahnen. In den 1960er Jahren wurden verschiedene Teilstücke gebaut darunter auch die A1, die Verbindung zwischen dem Genfer- und dem Bodensee.

Ängste vor der Zerstörung der Landschaft kamen aber damals schon auf. Bei der Eröffnung des Abschnittes Grauholz betonte der damalige Bundesrat Tschudi deshalb: "Es handelt sich um ein hervorragendes Werk der modernen Technik. Die Autobahn fügt sich ausgezeichnet in diese schöne bernische Landschaften ein. Das Werk des Menschen beeinträchtigt das Bild der Heimat nicht".

...und der Geschichte der Nebenbetriebe

Im Mai 1967 konnte das Autobahnteilstück zwischen Bern und Lenzburg eingeweiht werden. Mit dem Ausbau des Autobahnnetzes entstand auch ein Konzept der "Autobahnnebenbetriebe".

Am 27. Juli 1967 wurde in Kölliken, nebst einer Tag und Nacht bedienten Tankstelle, die erste Raststätte in einem ausrangierten Speisewagen der SBB eröffnet. Dabei wurde aber auch noch darüber diskutiert, ob es das überhaupt brauche.

Aber schon 1968 musste sich der Regierungsrat des Kantons Aargau zwischen acht Bewerbern für eine Tankstelle mit Nebenanlagen entscheiden. Von einseitigen Anlagen über beidseitige mit Überbrückung bis zu beidseitigen mit Sattelbau gingen ganz unterschiedliche Projektvorschläge ein.

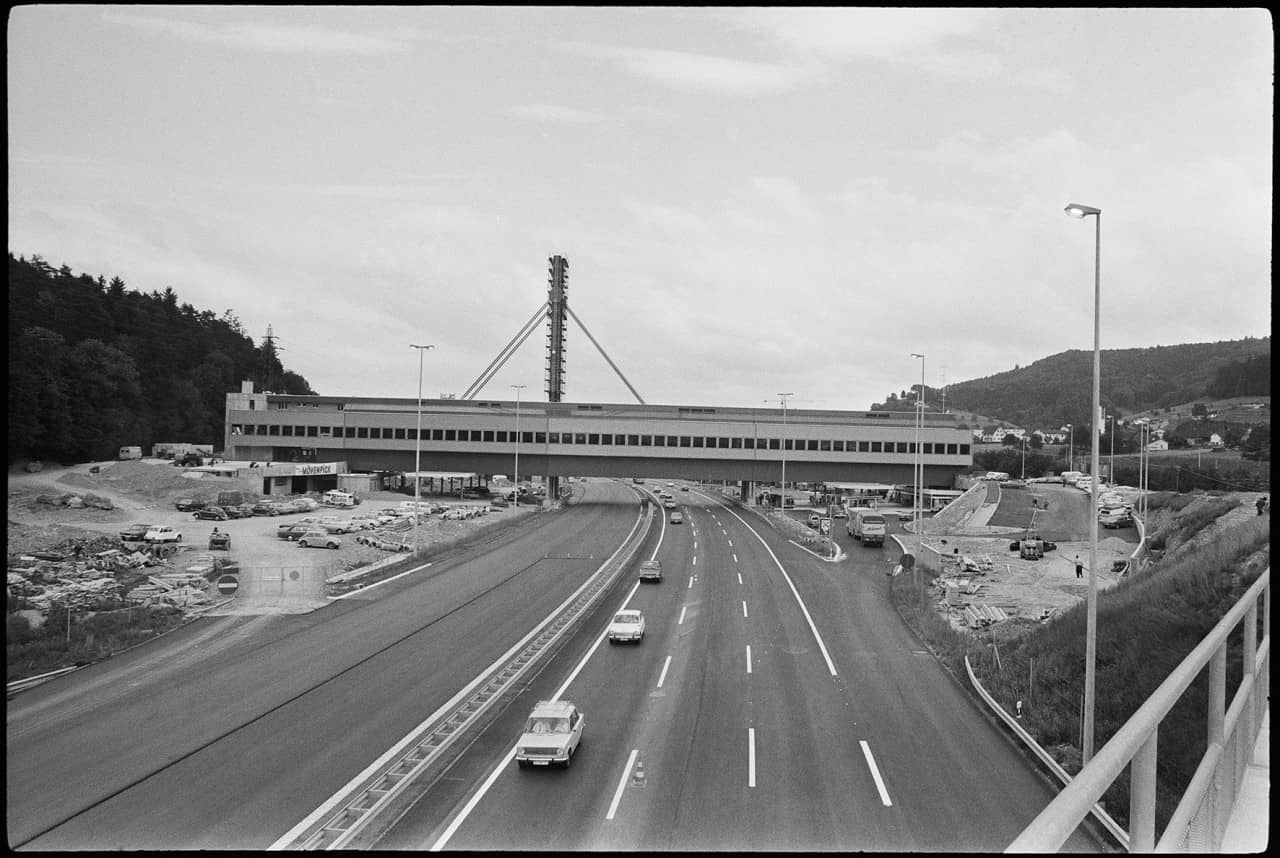

Gulf Oil und Mövenpick überzeugten die Verantwortlichen mit einem Konzept, das an sieben Tagen pro Woche Einkaufserlebnisse und Tankmöglichkeiten bieten konnte. Dem Gast sollte auf den 140m Länge alles geboten werden, was möglich war: sechs Restaurants im Obergeschoss und rund zwanzig Läden im Untergeschoss. Sogar ein Kinderparadies mit einer Spanisch-Brötlibahn war geplant.

Die Idee war, dem "in- und ausländischen Autobahnbenutzer Dienstleistungen und Annehmlichkeiten anzubieten, die auf ihn zugeschnitten sind". Und das möglichst mit einer Anspielung auf Lokales wie z. B. den "Habsburg-Grill" und die "Landbeiz".

Mit dem angebotenen Unterhaltungsangebot von Jazz bis Ländler entstand für die Besucher auch eine Art Dorfatmosphäre mit lokalem Charakter.

Treffpunkt für Ritter der Strasse und ihre Edelfrauen

Bei der Bevölkerung war das Bauwerk schon bald unter dem Namen "Fressbalken" bekannt. Da nützte es nichts mehr, dass der Werbeausschuss von Gulf und Mövenpick sich im Februar 1972 darauf einigte, der Autobahnbrücke den offiziellen Namen "Mövenpick-Restaurants und Shopping-Brücke mit Gulf-Service-Station N1 Würenlos" zu geben.

Im gleichen Jahr diskutierte die Geschäftsleitung ebenfalls verschiedene Slogans, um die Raststätte zu bewerben. Einer der Vorschläge lautete: Treffpunkt für Ritter der Strasse und ihre Edelfrauen.

Mit dem heutigen Verkehrsaufkommen auf der A1 bei Würenlos von rund 125'000 Fahrzeugen pro Tag ist Lokales nicht mehr wirklich gefragt und der Fressbalken hat sich internationalen Normen weitgehend angeglichen.

Autorin: Trudi Engelhardt, Freiwillige von Biblitohek und Archiv Aargau

Quellen

- Eine Ikone der 1970er-Jahre, Badener Neujahrsblätter 2020, Roman Würsch(öffnet in einem neuen Fenster)

- Würenloser Blätter 2010(öffnet in einem neuen Fenster)

- blog.nationalmuseum(öffnet in einem neuen Fenster)

- Protokolle des Regierungsrates des Kantons Aargau, Art. Nr. 2283 vom 25. Juli 1968, Art. Nr. 3291 vom 31. Okt. 1968, Art. Nr. 1649 vom 15. Juli 1971, Staatsarchiv Aargau(öffnet in einem neuen Fenster)