Hinweis:Teil 2

Wie es mit dem interkonfessionellen Zusammenleben in einem der jüngsten Schweizer Kantone im 19. Jahrhundert weitergeht, erfahren Sie in Teil 2.

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet. Die Gründung des gemischtkonfessionellen Kantons Aargau im Jahr 1803 brachte Katholiken und Protestanten erstmals unter ein gemeinsames Dach und schuf damit den Nährboden für neue Spannungen zwischen Kirche und Staat. Dieser Beitrag ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie, die das spannungsreiche Zusammenleben dieser beiden Konfessionen beleuchtet.

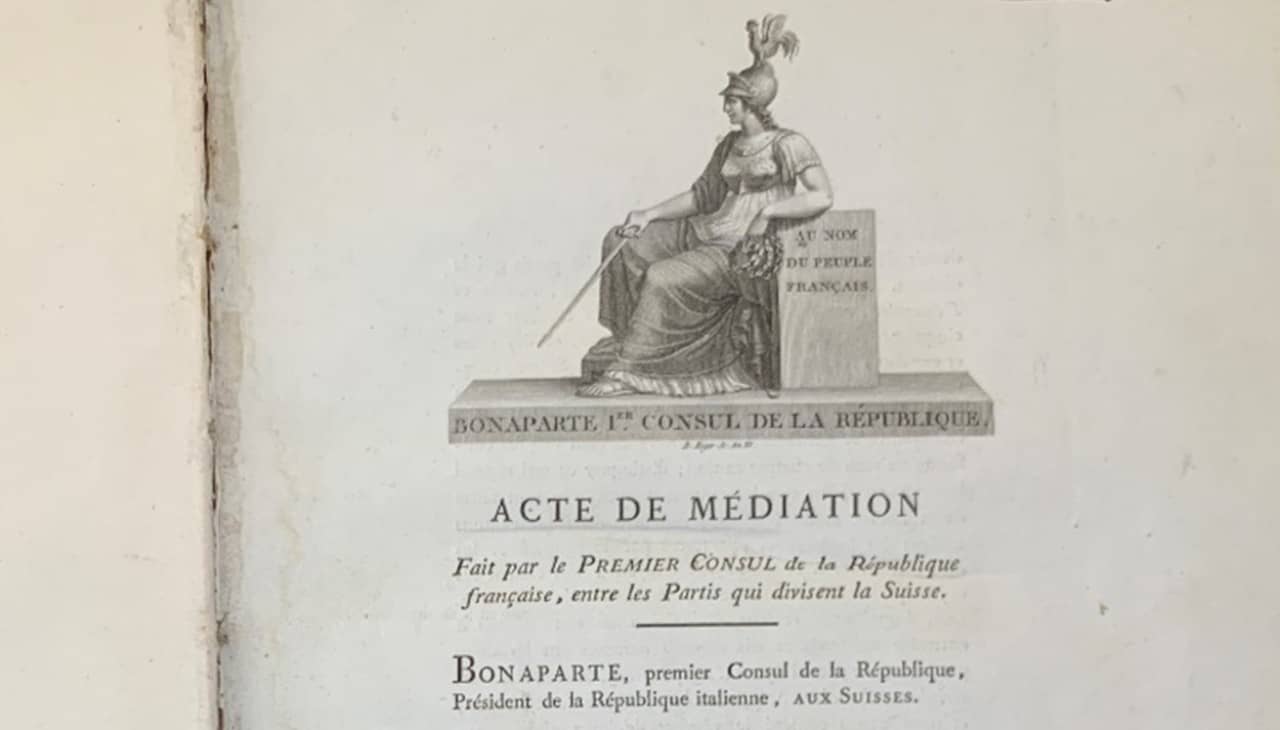

Die Gründung des Aargaus 1803 geht auf den Entscheid Napoleons zurück, mittels Mediationsakte den Berner Aargau, die Grafschaft Baden, das Fricktal und die Freien Ämter in einem Kanton zusammenzuführen.

Vor 1803 verfügten die einzelnen Aargauer Bezirke über eindeutige konfessionelle Mehrheiten. Dies hatte mit den unterschiedlichen Besitzverhältnissen dieser Untertanengebiete zu tun. Die überwiegende Mehrheit des Berner Aargaus war reformiert, während der Katholizismus in den übrigen sechs Bezirken dominierte (Baden, Bremgarten, Muri, Laufenburg, Rheinfelden und Zurzach). In der Grafschaft Baden gab es auch gemischtkonfessionelle Gemeinden, nämlich Würenlos, Gebenstorf und Birmenstorf, sowie mehrere Gemeinden im Bezirk Zurzach. Die Katholikinnen und Katholiken des 19. Jahrhunderts waren im doppelten Sinn in einer Minderheit, 1850 betrug ihr Anteil national 40,6 Prozent und kantonal 45,5 Prozent.

1803 entstand der gemischtkonfessionelle Aargau, in dem zwei starke christliche Glaubensrichtungen vereint werden mussten. In den Kontroversen des 19. Jahrhunderts ging es jedoch weniger um das Zusammenleben zwischen Protestanten und Katholiken, sondern mehr um das Verhältnis zwischen Kanton (Staat) und Kirche. Die Mediationszeit (1803–1813) übernahm das Staatskirchentum der französisch geprägten Helvetischen Republik (1798–1803) resp. des ehemals zu Bern gehörenden reformierten Kantonsteils (1415–1798) und unterstellte die Kirche dem Kanton. Die Kirchengüter gehörten dem Kanton, der auch die Pfarrer einsetzte und besoldete. Sie waren Beamte des Staates und mussten der Regierung gehorchen.

Art. 6 der Helvetischen Verfassung von 1798 garantierte zum ersten Mal die Religionsfreiheit für alle Glaubensrichtungen in der Schweiz. Dies war für die damalige Zeit revolutionär, da der bisher in den Kantonen praktizierte Glaubenszwang entfiel.

Die Mediationsverfassung von 1803 überliess die kirchlichen Angelegenheiten wieder den Kantonen. Art. 24 garantierte die freie Ausübung des Gottesdienstes im Aargau, allerdings nur für Angehörige des "katholischen und protestantischen Ritus" und nicht für Jüdinnen und Juden. Die vollständige Gleichberechtigung der Schweizer Juden wurde 1866 und diejenige der jüdischen Aargauer 1879 dank eines Grossratsbeschlusses Realität.

Der Aargau galt während der Restauration (1813–1830) als einer der liberalsten Kantone, etwa in Bezug auf die Zensur und politische Flüchtlinge. Gemäss Kantonsverfassung von 1814 wurden der Grosse Rat, der Kleine Rat und das Obergericht paritätisch von Reformierten und Katholiken besetzt.

In der Zeit der Regeneration (1830–1848) begann in der Schweiz der sogenannte Kulturkampf mit der päpstlichen Enzyklika "Mirari vos" (1832) gegen liberale Freiheiten. Er endete mit der Annahme der revidierten Bundesverfassung 1874. Geprägt waren diese knapp vier Jahrzehnte von einer zunehmenden Konfessionalisierung der politischen Auseinandersetzungen. Während der mehrheitlich ländlich geprägte Katholizismus militanter und fundamentalistischer wurde, liberalisierte sich gleichzeitig der städtisch-bürgerliche Protestantismus. In den Augen der von der Aufklärung geprägten Liberalen sollte sich das politische Handeln nicht mehr an Gott, sondern an der Vernunft orientieren. Im Gegensatz dazu forderte eine Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken die Konfessionalisierung sämtlicher Lebensbereiche, insbesondere der Schule.

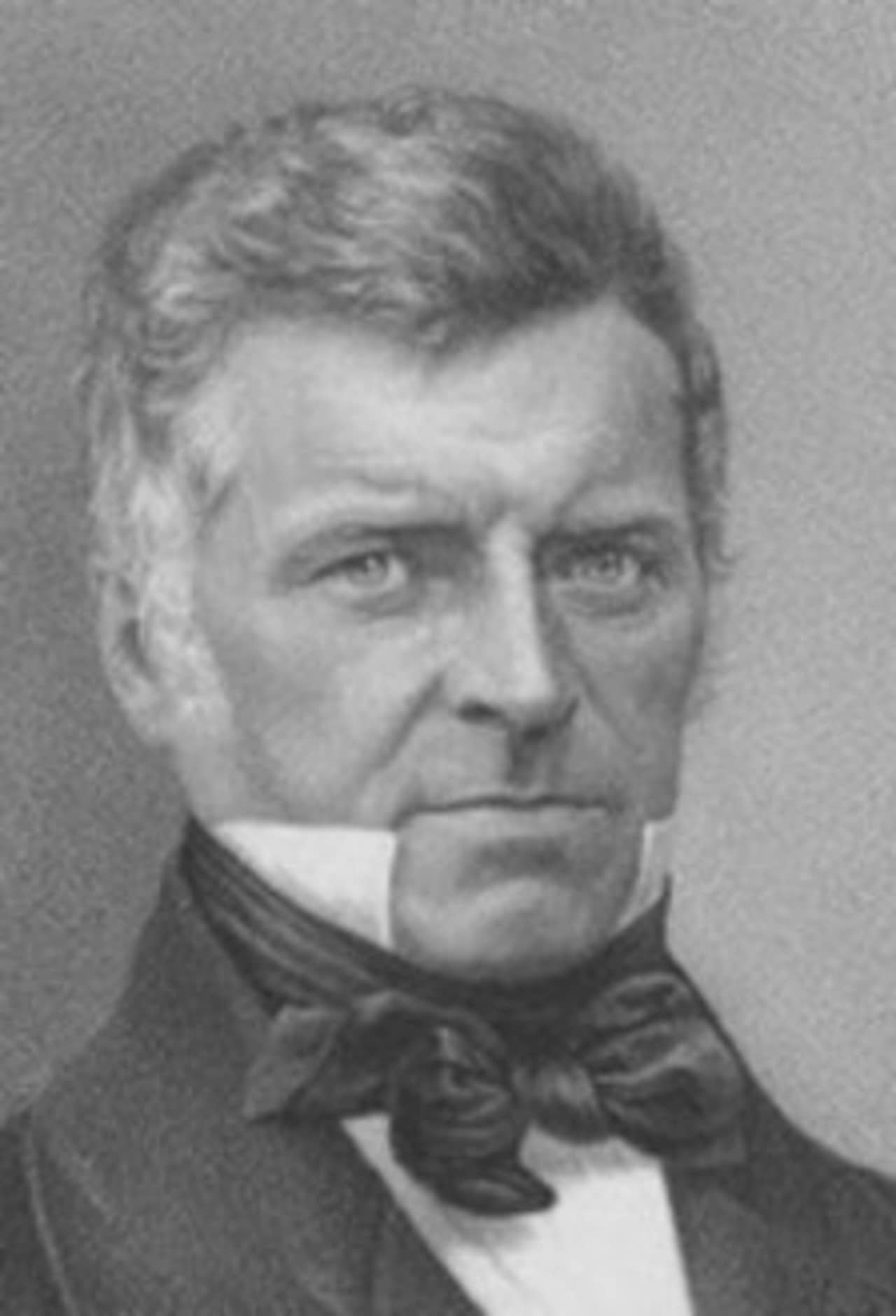

Schweizweit wie auch im gemischtkonfessionellen Aargau verschärfte sich in den 1840er Jahren der Gegensatz zwischen dem konservativen Katholizismus und dem antiklerikalen Liberalismus. Die Verfassungsreform 1841 wollte die paritätische Vertretung der Katholiken und Protestanten im Aargauer Grossen Rat abschaffen. Die reformierten Bezirke, die die Mehrheit der Stimmbürger stellten, nahmen die neue Verfassung in der Abstimmung vom 5. Januar an. Die Katholiken haben sie abgelehnt. In der Folge kam es am 11. Januar zu einem eintägigen Aufstand in Villmergen (zweiter Freiämtersturm), der neun Tote forderte. Augustin Keller (liberal-katholischer Politiker, Pädagoge, Mitbegründer der Christkatholischen Kirche) machte in einer Brandrede im Grossen Rat die Klöster, namentlich das Kloster Muri, für die Unruhen verantwortlich. Dieser Vorwurf konnte von der Forschung in der Zwischenzeit widerlegt werden.

Am 13. Januar entschied der Grosse Rat auf Antrag Kellers, dass alle vier aargauischen Männerklöster (Muri, Wettingen, Baden und Bremgarten) und vier Frauenklöster (Fahr, Hermetschwil, Mariae Krönung Baden und Gnadenthal) per sofort aufzuheben seien. Die Nonnen und Mönche wurden vertrieben, der Kanton beschlagnahmte das Vermögen und die Gebäude. Die antiklerikale Haltung der Aargauer Legislative kommt sehr schön in folgender Karikatur zum Ausdruck, die zu den am häufigsten publizierten Bildern zu dem Aargauer Klosterstreit zählt.

Die Klosteraufhebungen im Kanton Aargau widersprachen Art. 12 des Bundesvertrages, der zwischen 1815 und 1848 die Rechtsgrundlage der Eidgenossenschaft bildete. Sie führten zu heftigen Diskussionen an der Tagsatzung. Augustin Keller verteidigte die Position des Aargaus in seinem Text von 1841: "Die Aufhebung der Aargauischen Klöster: eine Denkschrift an die hohen Eidgenössischen Stände". 1843 kam es zu einem umstrittenen Kompromiss, nämlich zur Wiedereinsetzung der vier Aargauer Frauenklöster. Die Frauenklöster Fahr und Hermetschwil sind heute die einzigen, noch bewohnten Konvente im Aargau.

Wie es mit dem interkonfessionellen Zusammenleben in einem der jüngsten Schweizer Kantone im 19. Jahrhundert weitergeht, erfahren Sie in Teil 2.

Michaela Marty, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen