Hinweis:Teil 2

In zweiten Teil wollen wir die weitere gesellschaftspolitische Entwicklung betrachten und ein einige Persönlichkeiten aus den Gemeinden Endingen-Lengnau vorstellen.

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet. In Endingen und Lengnau stehen noch heute Synagogen. Viele jüdische Menschen in der Schweiz haben den Heimatort einer dieser Gemeinden in ihren Papieren stehen. Wie kam es dazu? Dieser Beitrag ist der erste Teil von zweien.

Auf erschreckende Weise werden wir gegenwärtig wieder Zeugen eines Krieges im Nahen Osten. Die Glaubensfrage spielt auch in diesem Konflikt eine nicht unerhebliche Rolle. Wie schon in früheren Jahrhunderten hat das Judentum einen schweren Stand und ist an vielen Schauplätzen erhöhter Diffamierung ausgesetzt.

Was führte in der Vergangenheit zur Ausgrenzung der Juden? Ein kurzer Abriss hier zur langen Geschichte dieser Ächtung.

Durch die Zerschlagung des jüdischen Königreiches durch die Römer zerstreute sich das regional greifbare Volk der Juden und siedelte sich vor allem auch auf dem europäischen Kontinent an. Dort kam es durch das neu gegründete und später zur Staatsreligion erhobenem Christentum zu Anfeindungen gegenüber dem Judentum.

In den Augen vieler Christen wurde "das Jüdische" als eine Gefahr für das Christentum verstanden. Neben dem Narrativ des jüdischen Christusmörders Judas liess sich die jüdische Infragestellung Jesus' als Messias nicht mit dem neu gewonnen Glauben vereinbaren. Bald schon entstanden Verschwörungstheorien wie jene, dass die Juden Kindsmörder (Ritualmord) seien – sie würden Christenkinder für ihre religiösen Riten opfern. Unter dieser Anschuldigung wurden viele Juden ermordet und auf dem Schafott hingerichtet.

Zunehmend wurden sie für auftretende Seuchen, Hungersnöte und Umweltkatastrophen verantwortlich gemacht, was zu blutigen Verfolgungen (Pogromen) führte. Eine der grösseren Verfolgungen fand unter dem Namen "Pestzug" zwischen 1348 und 1350 auf (heute) Schweizer Gebiet statt, wodurch mindestens 28 jüdische Gemeinden untergingen.

Grosse Erschwernisse für die jüdische Bevölkerung bedeutenden Einschränkungen im öffentlichen Leben. So galten bereits früh Vorschriften in Bezug auf die Tätigkeiten, die jüdische Menschen ausüben durften, um ihr Auskommen zu verdienen. Landwirtschaft und selbständiges Handwerk durften sie nicht ausüben und da seit dem Hochmittelalter Geld gegen Zinsen zu verleihen den Christen untersagt war, überliess man den Handel und die Pfandleihe den jüdischen Menschen. In ländlichen Gebieten waren sie als Hausierer, Viehhändler oder Kleinkreditgeber für Bauern tätig. Eigenes Grundstück zu besitzen, war ihnen untersagt.

Diese gesetzlich auferlegten Einschränkungen und die daraus resultierende Einengung in ihrem ökonomischen Handeln baute weiter langanhaltende hartnäckige Vorurteile gegenüber Juden auf.

Ein wichtiger Umstand im ausgehenden Mittelalter war, dass die Habsburger 1415 die Macht im Aargau verloren. Noch unter den Habsburgern Rudolf I – dem späteren römischdeutschen König – und seinem Sohn Albrecht I wurden die Juden geduldet und es wurden ihnen einige Rechte eingeräumt. In den verlustreichen Schlachten der Habsburger gegen die Eidgenossen fielen letztere in die Aargauischen Stammlande der Habsburger ein. Bei diesem Machtwechsel teilte man das Gebiet in vier Teile auf: Es waren dies der Berner Aargau, die Freien Ämter, Fricktal und die Grafschaft Baden. Wobei das Fricktal noch für längere Zeit unter der Herrschaft der Habsburger blieb. Dabei wurden die Grafschaft Baden und die Freien Ämter unter die gemeinsame Verwaltung der Acht Alten Orte gestellt, die Gemeinen Herrschaften. Die Landvögte nahmen in Baden Sitz als Verwaltungsort. Hier wird noch auf lange Zeit beraten und verhandelt als Eidgenössischer Tagsatzungsort.

Gerade weil in vielen Orten (vor allem auf dem Gebiet Zürichs oder Solothurn) die Juden in keiner Weise mehr geduldet waren, einigte man sich stillschweigend, die bereits bestehenden grösseren Wohngebiete der Juden in Endingen und Lengnau als Ansiedlung zu belassen. Für das Recht auf Aufenthalt hatte die jüdische Bevölkerung spätestens alle 16 Jahre Gelder an die Landvogte abgeben müssen – Schutz- und Schirmbrief nannte man diese Bewilligungen. Weshalb alle 16 Jahre? – Dies deshalb, weil jeder der Acht Alten Orte für jeweils zwei Jahre den Landvogt stellte.

Ausschlaggebend für die jüdische Besiedlung der genannten Orte war, dass die Orte nur wenige Kilometer vom damaligen florierenden Messeort Zurzach entfernt lagen. Zudem lag der Rhein in der Nähe – eine wichtige Fernhandelsroute. Die Juden aus Endingen-Lengnau pflegten zudem ein weitreichendes Netzwerk, das sich von Vorarlberg über die Süddeutschen Gebiete bis ins Elsass erstreckte.

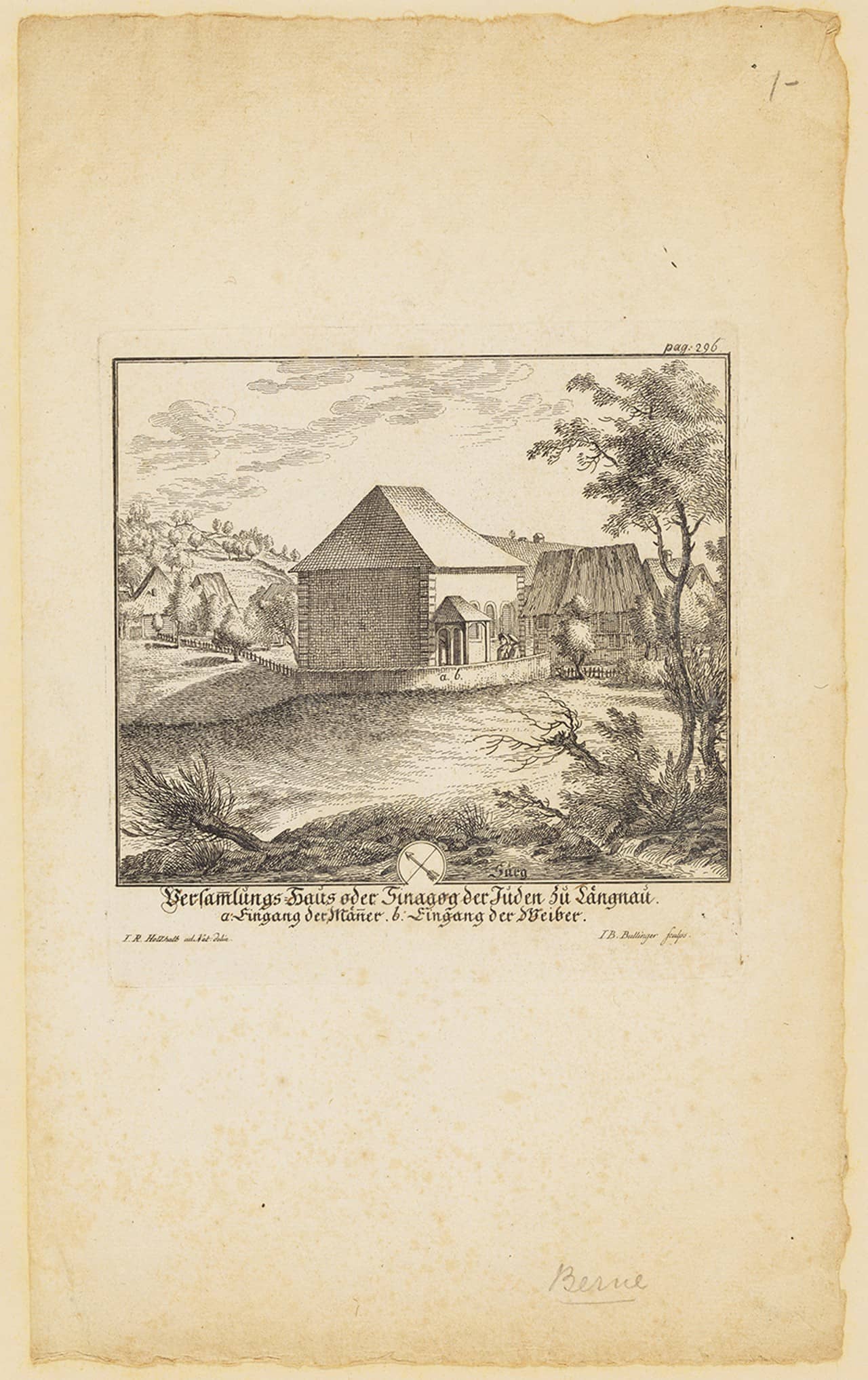

So wurde den Juden im 17. Jahrhundert von der Stadt Waldshut eine Insel im Rhein verpachtet,auf der sie ihren Friedhof anlegen konnten, im Volksmund "Judenäule" genannt. Es folgte im Jahre 1750 die Bewilligung von der Eidgenössischen Tagsatzung, einen Friedhof zwischen Endingen und Lengnau zu erstellen. Ebenso errichtete man 1750 eine Synagoge in Lengnau und 1764 eine in Endingen. Diese neuen "Privilegien" waren unter anderem Gründe für das Wachstum der die jüdische Einwohnerzahl.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinden wuchs stetig. So zählte man 1634 auf dem gesamten Gebiet der Grafschaft Baden 20 jüdische Haushalte, 1702 (alleine in Lengnau und Endingen) 35 jüdische Siedlungen, 1761 waren es 94 jüdische Familien, 1774 108 Familien mit 553 Personen, und schliesslich im Jahr 1809 240 Haushalte mit 1034 Personen.

Ein einschneidendes Ereignis war der Einfall unter Napoleons Armee zwischen 1798 und 1799 in die Alte Eidgenossenschaft. Aus der losen Konföderation der Alten Eidgenossenschaft entstand nach dem Muster Frankreichs ein zentralistischer Bürgerstaat. Alle Untertanen wurden Kraft der neuen Verfassung Schweizerbürger.

Doch galt das auch für die ansässigen Juden? Nein, vordergründig wurde argumentiert, dass ein Jude als Nichtchrist den Bürgereid, der einer Verpflichtung und dem Gehorsam der Obrigkeit gleichkam, nicht zu leisten vermag. Überhaupt fehle es den Juden an herausragenden Tugenden wie Mut und Ehrlichkeit. Genährt wurden diese Vorurteile mit den Vorwürfen, sie würden betrügerisch handeln (Schacher) und gierige Geldgeschäfte mit einfachen Bürgern tätigen (Wucher).

Abgesehen davon gestaltete sich das Zusammenleben zwischen der jüdischen und christlichen Bevölkerung in den beiden Gemeinden im 18. Jahrhundert eher pragmatisch, schliesslich war man ökonomisch aufeinander angewiesen.

In zweiten Teil wollen wir die weitere gesellschaftspolitische Entwicklung betrachten und ein einige Persönlichkeiten aus den Gemeinden Endingen-Lengnau vorstellen.

Benedikt Hellweger, Freiwilliger von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen