Hinweis:Teil 2

In Teil 2 lesen Sie über armutsbetroffene Familien und ihre Geschichte.

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet. "Verschwender, Spieler, Prasser, leichtfertige und arbeitsscheue Leute..."

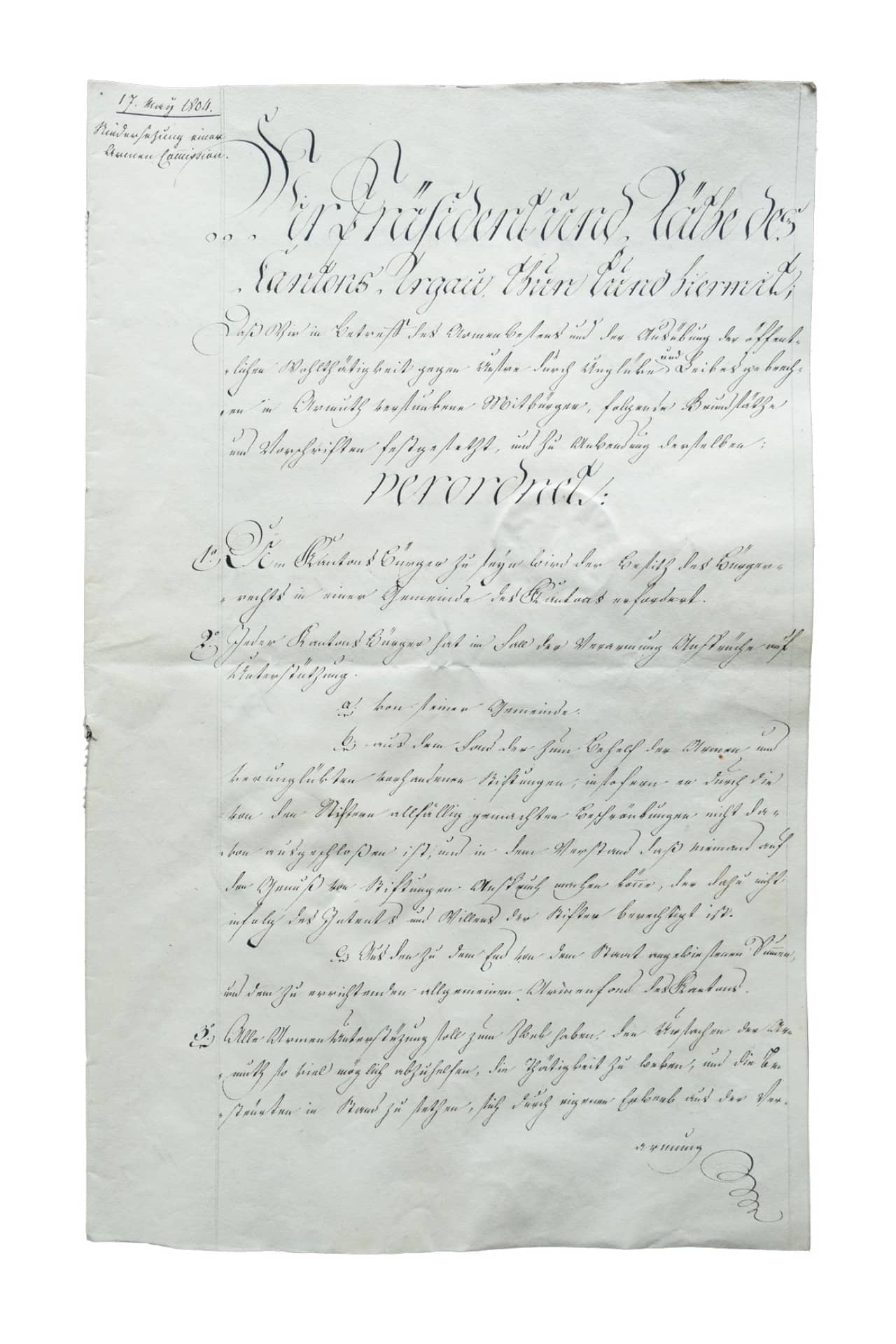

Das erste Armengesetz im neu gegründeten Kanton Aargau stammte vom 17. Mai 1804. Vor dieser Zeit war bis zur Reformation die Armenversorgung vor allem durch die Kirche abgedeckt. Diese war in der Regel in der Lage, die Unterstützung geben zu können, da in jeder Pfarrei einen Teil der Einkünfte, d.h. ca. ¼ des Zehnten, für die Armenpflege bestimmt war. Die Almosen wurden an alle verteilt, die darum baten. Dem Ideal zufolge galt das Geben an Arme als etwas Gutes, da Armut, freiwillig und auch unfreiwillig, etwas war, was im Jenseits für den Gebenden viel Gutes verhiess. Das Almosengeben war daher wie eine Art Versicherung, das einem aus dem Fegefeuer und zu einem Eintritt in den Himmel verhalf. Ursachen oder Gründe für die Armut wurden aber nicht untersucht und die von Armut betroffene Person war nicht von Interesse.

Im Laufe der Reformation war es nicht mehr die Hoffnung auf eine spätere Vergebung, die zum Almosengeben veranlasste, sondern die tätige Nächstenliebe. Zusätzlich massen die Reformatoren der Arbeit eine grosse Wichtigkeit zu. "Verschwender, Spieler, Prasser, leichtfertige und arbeitsscheue Leute" sollten deshalb nicht mehr unterstützt werden.

Im Laufe des 15. Jahrhunderts nahmen im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft Armut und Bettelei zu. Auf den Andreas-Tag (30. Nov.) 1530 hin erliess die Berner Regierung ein erstes Mandat, wonach die "landschweifigen, diebischen Heiden oder Ziginer" sowie die "starken (arbeitsfähigen) Bettler und Landstreicher" wegzuweisen, aber den "blöden, armen fremden und kranken Leuten (...)" Unterstützung zu gewähren sei.

Dieses erste Mandat sowie die folgenden mit ähnlichen Weisungen erbrachten aber nicht den gewünschten Erfolg. Trotz guter Bewachung von Wegen, Brücken und Fähren strömten immer wieder fremde Bettler ins Land. Da man diese Menschen wieder loswerden wollte, wurden vom 16. bis ins 18. Jahrhundert sogenannte Bettelfuhren organisiert. Von der Stadt Aarau aus führte diese besipielsweise über Lenzburg und Mellingen bis an die östliche Landesgrenze. Wegen dieser Bettelfuhren geriet 1781 die Stadt Lenzburg mit der Gemeinde Othmarsingen in Streit, da Othmarsingen nicht mehr gewillt war, die Fuhren auf ihrem Gemeindegebiet zu übernehmen und bis Mellingen weiterzuführen. 1784 gelang dann Landvogt Fischer auf der Lenzburg ein Vergleich zwischen den beiden Gemeinden und Othmarsingen konnte sich mit 25 neuen Dublonen an Lenzburg von der Übernahme der Bettelfuhre loskaufen.

Ab 1803 bildete die von Napoleon Bonaparte ausgearbeitet Mediationsakte die Grundlage der Schweiz. In den darauffolgenden Mediationsjahren (1803–1813) begann für einen Teil der Bevölkerung durch die Einführung der Industrie eine gewisse Entwicklung.

Das 1804 entstandene Armengesetz war die wichtigste gesetzliche Grundlage für die Betreuung Kantonsangehöriger, das jedem Kantonsbürger "im Fall der Verarmung Anspruch auf Unterstützung der Gemeinde" versprach.

Dagegen hatten Kantonsfremde und "Auswärtige, Bettler, Dirnen und Vaganten" keinerlei Anspruch. Jede Gemeinde hatte ihr Armengut bestehend aus Liegenschaften und Kapitalien und hatte es durch "Weibereinzugs- und Bürgereinkaufsgelder" zu mehren. Dem Staat blieben unter normalen Verhältnissen im Armenwesen nur wenige Aufgaben.

Die Gesellschaft im 19. Jahrhundert war schon längst davon abgekommen, die Armut als etwas Gottgewolltes hinzunehmen und gewisse Leute sahen Armut sogar als eine Folge sozialer Missstände. Einer unter anderen war Johann Heinrich Pestalozzi, der der Überzeugung war, durch bessere Jugenderziehung der Armut begegnen zu können. Das Vorhaben in Birr, auf dem Neuhof eine Landwirtschaft und später dann eine Armenanstalt zu betreiben, scheiterte dann aber vor allem an finanziellen Mitteln.

Der neugebildete Kanton Aargau zählte 1803 130'516 Einwohner, 1837 bereits 182'755 und 1850 dann deren 199'852. Der Wohlstand in der Bevölkerung konnte allerdings mit dessen Wachstum nicht mithalten. Die Verarmung der Menschen nahm stetig zu. In einem Spezialbericht der Armenkommission aus dem Jahre 1845 wurde angegeben, dass unter anderem "die allgemein verbreitete Genusssucht, das entnervende Branntwein trinken, Hoffahrt und allzu frühes Heiraten" Ursachen für die fortschreitende Verarmung waren.

Die Ernährung der Bevölkerung war eher einseitig und es wurde vor allem auf den Kartoffelanbau gesetzt. Arme Leute, die weder Geld, Vieh, noch eigenes Land hatten, assen fast nur Kartoffeln. Daher wurden die Zeiten ab 1816 noch viel härter für die Bevölkerung. 1816 war das Jahr ohne Sommer, ein Kältejahr mit Schnee bis in tiefste Lagen und im Juli und August mit endlosen Regentagen. Was in diesem Jahr nicht vom Bodenfrost zerstört wurde, verfaulte auf dem Acker wegen des anhaltenden Regens.

Für die meisten Leute wurden diese schlimmen Zeiten eine Strafe Gottes verstanden. Dass ein Vulkanausbruch am 10. April 1815 auf der indonesischen Insel Sumbawa dafür verantwortlich war, konnte man erst circa 100 Jahre später erkennen. Die Explosion des Vulkans Tambora war gewaltig, die obersten 1500 Meter des Gipfels wurden beim Ausbruch weggesprengt. Der Ausbruch hatte globale Folgen, da riesige Mengen Schwebeteilchen und Gase in die Atmosphäre gelangten und so das Klima weltweit abkühlten.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fehlte es im Armen- bzw. Fürsorgewesen noch an vielem. Doch es gab einige Verbesserungen wie zum Beispiel im Schul- und Gesundheitswesen, die aber alle nur kantonal geregelten waren. Ein "Armenrecht" auf eidgenössischer Ebene war noch in weiter Ferne...

In Teil 2 lesen Sie über armutsbetroffene Familien und ihre Geschichte.

Trudi Engelhardt, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen