Hervorgehoben:Autor

Bernhard Bill, Freiwilliger von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet.

Die 1942 gegründete Wohnbaugenossenschaft hatte zum Ziel, "…dass dem Arbeiter und dem wenig Bemittelten ein wirkliches Heim geboten wird, welches das Wohnen zu einer Freude macht und damit sein Lebensgefühl und sein Bewusstsein, ein vollwertiges Glied der menschlichen und staatlichen Gemeinschaft zu sein, erhöht".

Dank der ersten Juragewässerkorrektion von 1868 bis 1878 wurde die Aare berechenbar. Dadurch wurde es möglich, den Aarauer Scheibenschachen nördlich der Aare als Bauland zu nutzen. Ab 1872 errichtete der Unternehmer Friedrich Feer Arbeiterwohnungen. 1882 eröffnete Rudolf Zurlinden im Scheibenschachen eine Zementfabrik. Die Arbeiter wohnten und assen gleich neben den Produktionsstätten im Kosthaus. Auch die Stadt Aarau selbst baute auf ihrem Land. Im Vergleich zu den von Genossenschaften erstellten Wohnungen waren diese kommunalen Bauten jedoch nicht zahlreich. Die Stadt war froh, dass initiative Baugenossenschaften für genügend Wohnraum sorgten. Eine der wichtigsten dieser Genossenschaften war die aus Kreisen der Industrie gebildete "Wohnbaugenossenschaft Aarau 1942". Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, für die Arbeiter ihrer Betriebe Eigenheime zu schaffen, die ihnen zu einem Preis verkauft werden sollten, der sie auch in Krisenzeiten finanziell nicht zu stark belasten sollte.

Während des zweiten Weltkriegs herrschte in Aarau erheblicher Wohnungsmangel. Um ihn zu mildern, schlossen sich die lokale Industrie (Kern, Hans Hassler & Co, Sprecher + Schuh, Glockengiesserei Rüetschi, Sauerländer Verlag, Fretz & Co) und die Stadt zusammen und gründeten die "Wohnbaugenossenschaft Aarau 1942". Das einzelne Haus sollte nicht mehr als 15000 Franken kosten. Bei veranschlagten Baukosten pro Haus von 24000 bis 26000 Franken wurden von Industrie und Handel, der Stadt Aarau, dem Kanton und dem Bund 10500 Franken an Subventionen gesprochen. Die Ortsbürgergemeinde Aarau leistete ihren Beitrag durch die Abgabe des Baulandes zu günstigen 5 Fr/m2. Die Finanzierung der Hauskäufe war durch die Zusage der Aarauer Platzbanken, die Objekte mit 15000 Franken bürgenfrei und zu einem Zinssatz von 3¾ % zu belehnen, sichergestellt.

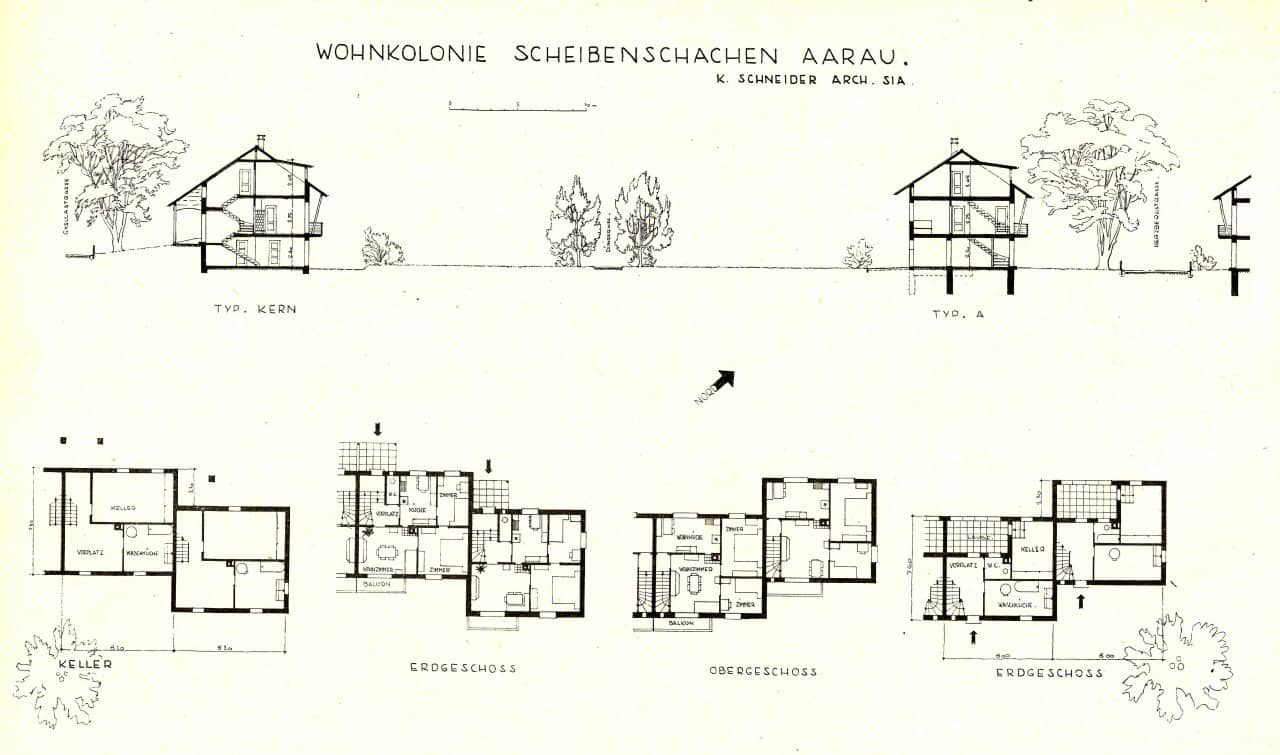

Die licht- und luftdurchfluteten Häuser wiesen im Wesentlichen zwei verschiedene Grundrisse auf. Ihnen war gemeinsam, dass im Erdgeschoss diejenigen Räume lagen, die in direkter Beziehung zum Garten standen, welcher der Selbstversorgung diente. Im Ober- und ausbaubaren Dachgeschoss lagen die Wohn- und Schlafräume.

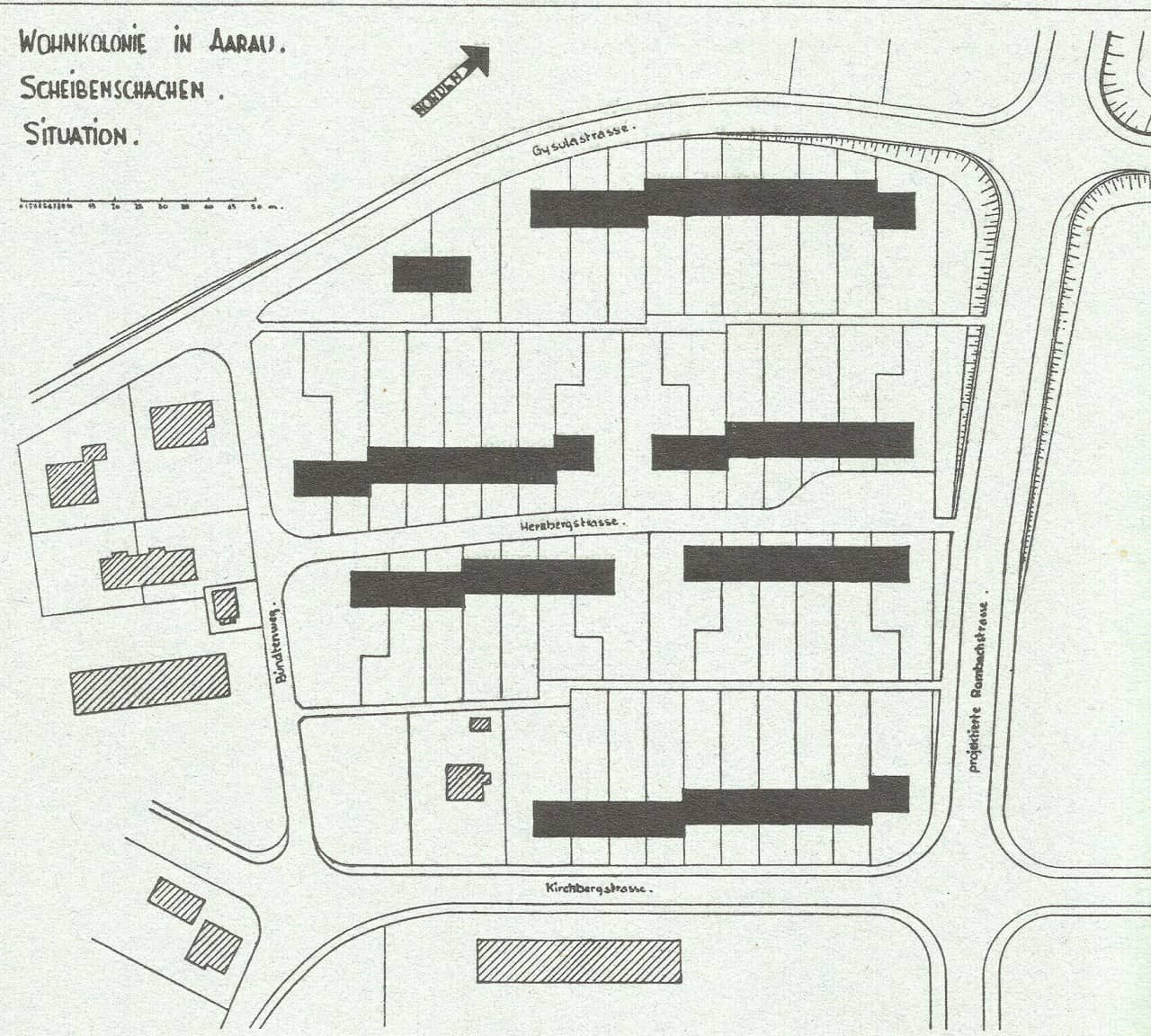

Mit dem Bau wurde am 20. Oktober 1942 begonnen, und Mitte Juli des darauffolgenden Jahres konnten bereits alle 50 Häuser bezogen werden. Die äusserst kurze Bauzeit war dem raschen Handeln von Behörden und Baufirmen zu verdanken. Die Stadt setzte die Bauzeit bewusst im Winter an, weil das Baugewerbe in dieser Jahreszeit wenig Arbeit hatte und somit ausgelastet werden konnte. Man baute einfach und zweckmässig. Der Zement war rationiert, und Eisen durfte nicht verwendet werden. Auf den Zeitpunkt der Fertigstellung waren alle 50 Häuser verkauft.

Mit dem Bau von 50 Einfamilienhäusern war etwa ein Jahresbedarf an Wohnraum abgedeckt worden. Die Wohnungsnot konnte so spürbar gemildert werden. 1945 wurden in einer zweiten Etappe nordöstlich des ersten Teils nochmals 40 Häuser erstellt.

In der zeitgenössischen Presse wurde das "Anders" mit "der Arbeiter" und "der wenig Bemittelte" beschrieben. Der Arbeiter war also wenig bemittelt und fand bei der herrschenden Wohnungsnot "in der Stadt oben" sowieso keine Wohnung.

Das "Zusammen" kam dadurch zustande, dass hier die Arbeiter der am Bau beteiligten Firmen wohnten und Wert darauf gelegt wurde, die Häuser nicht gruppenweise nach Firmenzugehörigkeit, sondern nach Möglichkeit durchmischt verkauft wurden. Dadurch wollte man "…den Einzelnen nach Feierabend von seiner Firma unabhängiger machen und den Kontakt unter Arbeitern verschiedener Firmen herbeiführen". Zusammen mit dem Abstufen der Häuserreihen wollte man also verhindern, dass "…die Heimstätten den Stempel des Arbeiterviertels tragen".

Seit ihrem Bestehen wurden die Einzelbauten unterschiedlich stark verändert, dennoch hat sich der Charakter der Siedlung bis heute weitgehend erhalten. Sie steht seit 1994 unter Ensembleschutz.

Was sich gegenüber der Entstehungszeit ganz massiv verändert hat, ist der Preis. Kostete ein Haus ursprünglich 15000 Franken, beträgt er aktuell zwischen 0,8 bis 2,5 Millionen Franken.

Bernhard Bill, Freiwilliger von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen