Hervorgehoben:Autorin

Trudi Engelhardt, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet. Im ersten Teil Armenversorgung und Fürsorge im Aargau war von Bettlern und Landstreichern, vom Armengesetz und vom Kartoffelanbau nach dem Vulkanausbruch die Rede. Im zweiten Teil geht es nun vermehrt um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der von Armut betroffenen Bevölkerung im Aargau im 19. Jahrhundert – und um Auswanderung als Versuch, der Armut zu entrinnen.

Maria Klauser, 41 Jahre alt, lebte mit ihren fünf Kinder in einer unordentlichen, düsteren Kammer. Die Kinder, eines davon war "entsetzlich abgemagert" und alle trugen Fetzen und hatten keine Schuhe. Der Vater, Jakob Klauser, war im Sommer 1854 verstorben, offenbar verhungert. Wenige Wochen nach dem Vater starb auch die zehnjährige Tochter: woran ist nicht bekannt. Maria Klauser war ohne Arbeit und gemäss Amtsstatthalter Hintermann "ein kleines schwächliches Weiblein, ohne allen Sinn für Ordnung, Reinlichkeit und geregelte Arbeit". Die Familie wurde von der Gemeinde unterstützt mit einem Pfund Mais pro Tag und, sofern Geld in der Armenkasse war, wöchentlich acht Batzen.

Amtsstatthalter Hintermann versuchte zuerst erfolglos die Gemeindearmenpflege zur Zahlung von drei Franken wöchentlich zu verpflichten. Dann gelangte er an den Regierungsrat Schmid persönlich. "Im kalten Gaden hungern und frieren und weinen die Kinder" schrieb er. Der Kanton müsse eingreifen, sonst gäbe es "Müssiggänger, Diebe und Schelme aus ihnen". Nachdem Regierungsrat Schmid bei einem Besuch bei der Familie Klauser die Not sah, sprach er der Familie eine ausserordentliche Unterstützung von 15 Franken zu. Die Familie machte den Behörden aber weiterhin zu schaffen und wurde schliesslich "aufgelöst". Was hiess, dass die Armenpflege die Mitglieder der Familie bei fremden Leuten unterbrachte.

Solche und ähnliche Schicksale gab es im 19. Jahrhundert zuhauf. Die Zeit war geprägt von Not- und Hungerjahren. Die genaue Anzahl Menschen, die Mitte des Jahrhunderts an Hunger starben, lässt sich heute nicht mehr ermitteln, da in den Sterberegistern die Todesursachen in der Regel nicht vermerkt wurden. Hunger oder nur schon einfache Erkältungskrankheiten waren die häufigsten Todesursachen.

Die Lebensbedingungen der Landbevölkerung im 19. Jahrhundert waren hart. Die Bauernhöfe waren zum grössten Teil zu klein, um eine mehrköpfige Familie ernähren zu können. Auch das Erbrecht spielte eine grosse Rolle. Es bestand die Möglichkeit, den Hof gleichmässig unter den Nachkommen zu verteilen, was bedeuten konnte, dass durch die Zerstückelung des Bodens keine genügende Bewirtschaftung mehr möglich war. Oder ein einzelner Erbe übernahm den ganzen Hof, musste dann aber die übrigen Nachkommen auszahlen. Das konnte dann bedeuten, dass dieser Erbe sich Geld leihen musste und sich so in grosse Abhängigkeit begab.

Kartoffeln waren das am weitesten verbreitete Grundnahrungsmittel der Bevölkerung. Das Wetter in den 1840/1850er Jahren war schlecht: nasse Sommer und sehr kalte, lange Winter. Dies war jedoch nicht der Hauptgrund für die schlechte Kartoffelernte. 1845 trat zum ersten Mal in grossem Ausmass die Knollen- und Krautfäule auf, die das Lagern der Kartoffeln verunmöglichte. Die Knollen verfaulten in den Kellern.

Daraufhin importierte der Kanton Aargau Weizen, Bohnen und Erbsen und verteilte diese an die Gemeinden. Durch den Import verteuerten sich aber die Lebensmittel und wurden für die meisten Bewohnenden unbezahlbar.

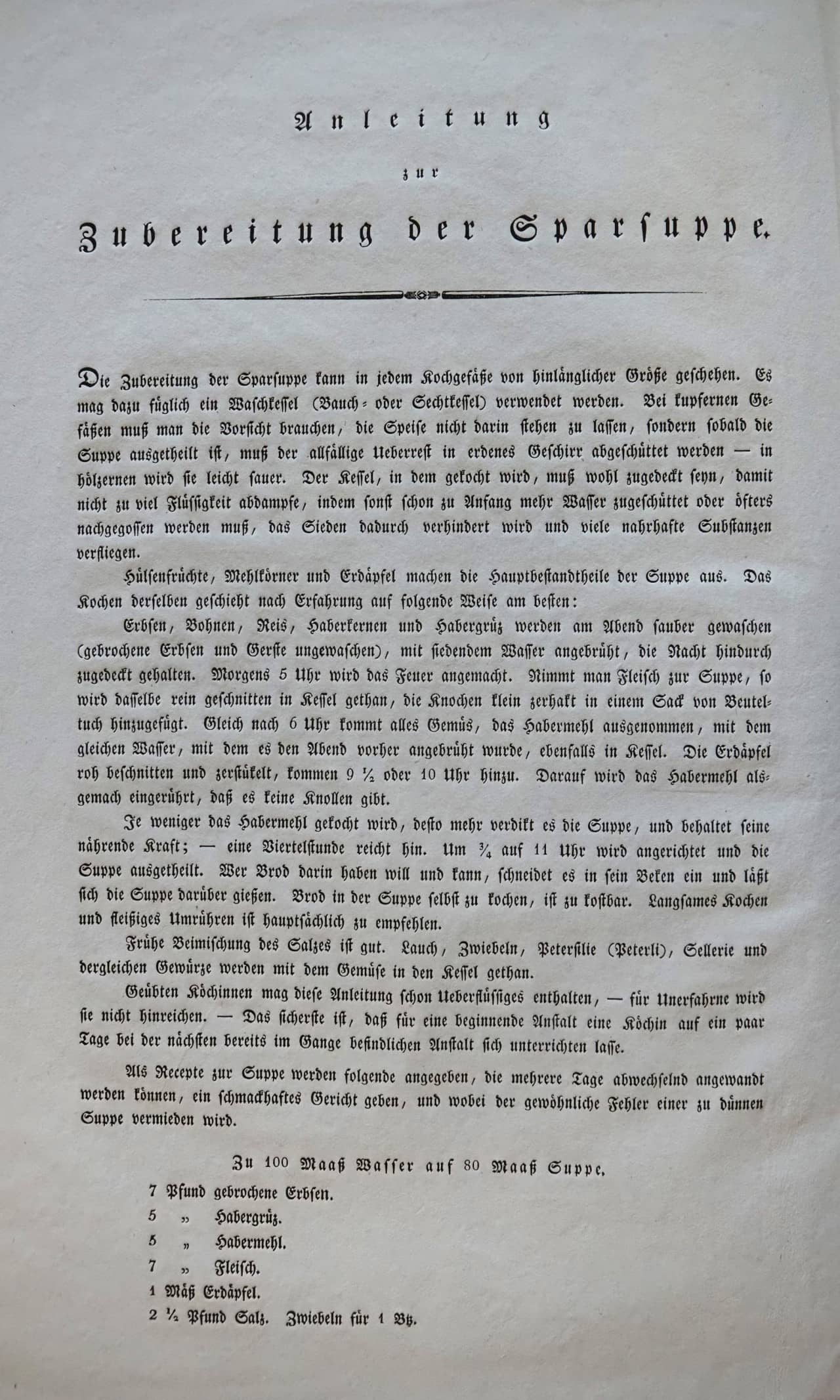

1853/54 missriet wegen des nasskalten Wetters neben der Kartoffel- auch die Getreideernte. Suppenküchen, die in früheren Notzeiten von den Gemeinden betrieben worden waren, wurden nicht mehr eingerichtet mit der Begründung, dass die Abgabe von Gratissuppe den Müssiggang begünstige. Das folgende – bereits sehr karg anmutende – Rezept stammt also noch aus besseren Zeiten.

30 Mass Wasser

6 Mässli Hafermehl

9 Mässli Kartoffeln

1 Pfund Salz

Ein halbes Pfund Anken oder Schmalz

6 Pfund Brot

So lautete gemäss der "Geschichte der Stadt Aarau" das in Aarau gekochte Rezept für 100 Portionen Rumfordsuppe.

Die Zutaten für die Sparsuppe für 100 Personen kostete so nur 40 Batzen, weniger als ein Sack Weizen.

1 Mass entsprach 1,5 Liter

Eine begrenzte Möglichkeit, der Armut zu entkommen, wäre die aufkommende Heimarbeit als Heimweberin und Heimweber gewesen, wenn die Löhne und die Arbeitsbedingungen korrekt gewesen wären. In der Realität hiess Heimarbeit aber endlose Arbeit der ganzen Familie unter sehr schlechten Bedingungen bei miserablen Löhnen. Zudem war das Angebot an Arbeit abhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage. Lebensmittelteuerungen und Handelskrisen führten zu Lohnrückgängen und Arbeitslosigkeit.

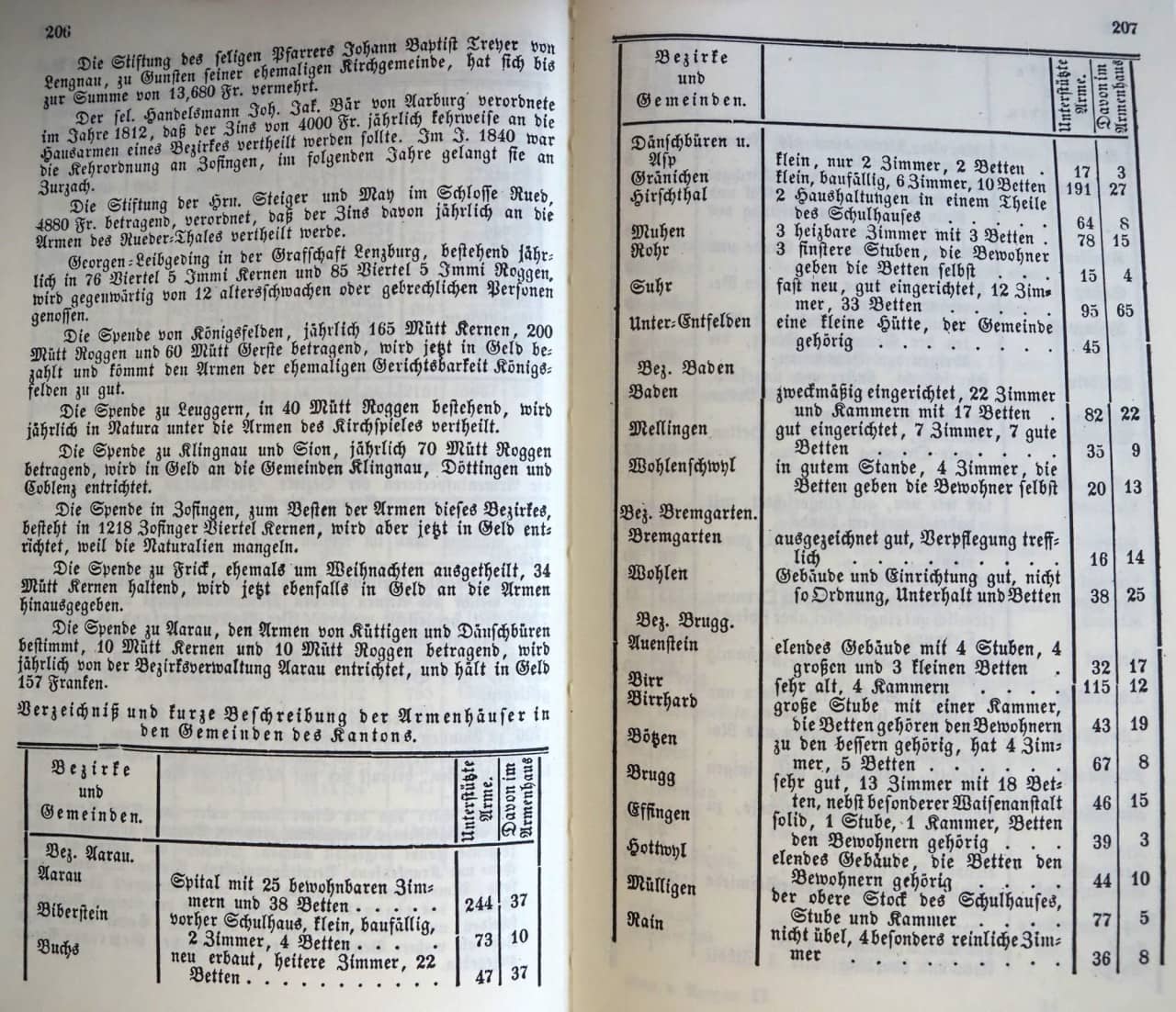

Im Heft der "Armenhäuser-Controlle" notierten die Amtsstatthalter die Ergebnisse ihrer zwei Mal im Jahr durchgeführten Kontrollen in den Armenhäusern. Bei einer Kontrolle 1847 auf der Rechterzelg im Ruedertal wurde unter anderem vermerkt, dass für 29 Kinder und 23 Jugendliche und Erwachsene lediglich 25 Betten zur Verfügung standen. Sofern jemand überhaupt ein Bett besass, musste er oder sie dieses bei Eintritt ins Armenhaus selbst mitbringen. Die übrigen Menschen schliefen auf Strohsäcken oder Holzstühlen. Ebenfalls von den Amtsstatthaltern bemängelt wurden das "wenige Bettzeug" und "fehlende Anzüge" für die Duvets. An Kleidern mangelte es auch: "Daher seltene Wechselung und Läuse". Im Bezirk Kulm gab es zum Beispiel acht Armenhäuser, die alle über ähnlich schlechte Zustände klagten. Die Häuser waren überfüllt und es gab von allem zu wenig: Betten, Kleider, Essen, Milch. In einzelnen Armenhäusern wurden Versuche unternommen, die Situation zu verbessern. Diese Vorschläge hatten jedoch bei den Behörden keine Chance, gehört zu werden. Armenhäuser waren nicht vorgesehen, um Verarmten eine warme, geschützte Unterkunft zu bieten, sondern um sie durch "Zucht" so weit zu bringen, dass sie selbst Geld verdienten und die Armenkasse nicht weiter belasteten.

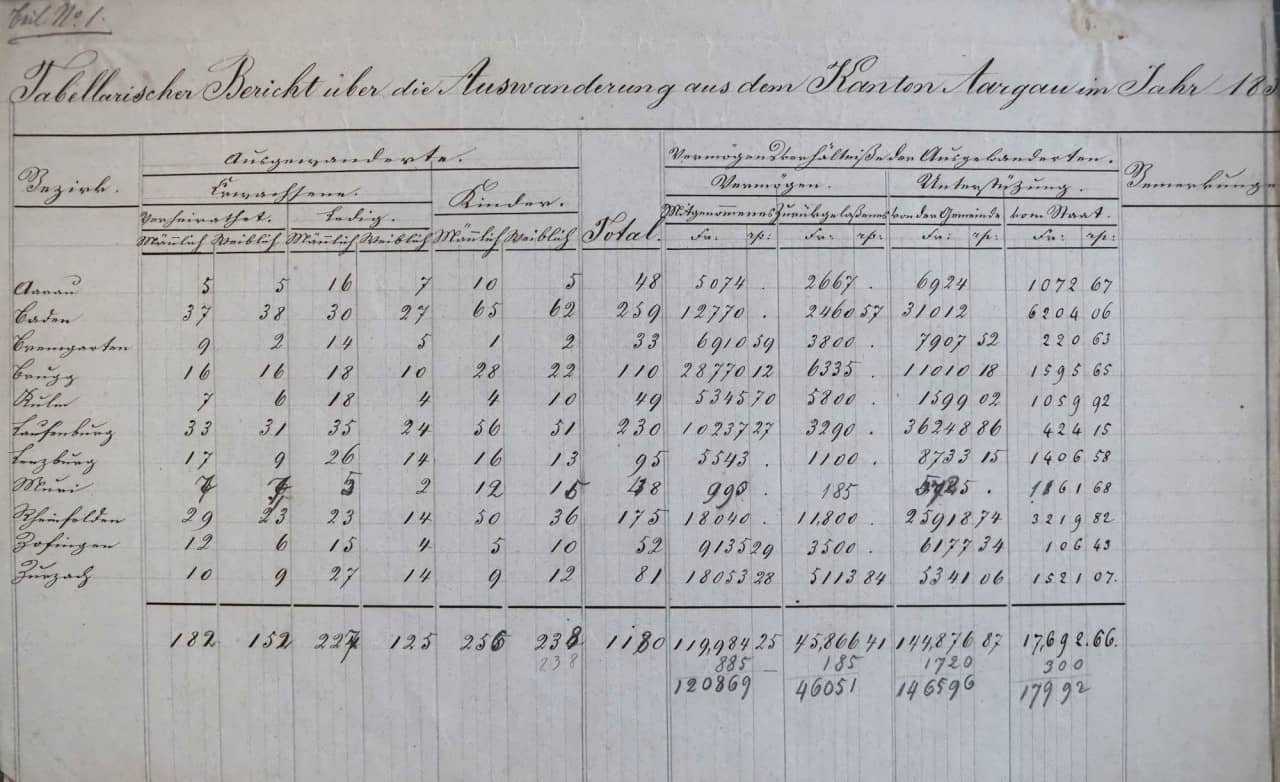

Ein Versuch, der Armut zu entrinnen, war die Auswanderung. Viele Aargauerinnen und Aargauer versuchten ihr Glück in Russland, einige in Australien, mehr aber noch zogen die Überfahrt nach Nord- oder Südamerika vor. Die Hoffnung der Auswandernden beruhte darauf, im dünnbesiedelten Gebiet Land zu erwerben und sich dort niederlassen zu können. Die Überfahrt war für Reisende der oberen Gesellschaftsschicht mehr oder weniger angenehm, für die Auswandernden, die der Armut entfliehen wollten, war es jedoch ein beschwerliches und teilweise gefährliches Abenteuer. Der Grossteil der Passagiere verbrachte die meiste Zeit dichtgedrängt im Zwischendeck. Die Gefahr, während der Überfahrt an Krankheiten wie Typhus oder Cholera zu erkranken, war sehr gross.

Die Auswanderung dauerte wochenlang und kostete viel Geld. Der Kanton Aargau unterstütze die Menschen im Falle, dass sie das benötigte Geld nicht vollständig selbst aufbringen konnten. Da war zum Beispiel Anna Hofmann aus Kirchrued. Für sie bezahlten ihre Geschwister, die schon Jahre zuvor nach Amerika ausgewandert waren, 100 Franken. Die Ortsbürgergemeinde versprach ebenfalls 100 Franken und so konnte Anna, schwanger und mit ihrer kleinen Tochter, mit einer Auswanderungsagentur einen Vertrag abschliessen. Die Reise von Basel nach New York oder New Orleans kostete rund 180 Franken – im Zwischendeck wohlbemerkt. Dazu erhielt Anna bei ihrer Ankunft am Ausschiffungsort eine Art Kopfsteuer von Staat und Gemeinde, gedacht als Reisegeld für die erste Zeit am neuen Ort. Wie es Anna in Amerika erging, geht aus den konsultierten Quellen leider nicht hervor.

Trudi Engelhardt, Freiwillige von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen