Hervorgehoben:Autor

Benedikt Hellweger, Freiwilliger von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen

Dieser Beitrag wurde im Kontext des Fokusthemas 2024 "Anders zusammen" erarbeitet. Der erste Teil des Beitrags behandelte die historischen Hintergründe und die Entwicklung der jüdischen Gemeinden in Endingen und Lengnau. Im zweiten Teil steht die gesellschaftspolitische Entwicklung dieser Gemeinden im Fokus, ergänzt durch ein Kurzporträt des Regisseurs William Wyler.

Anhand wichtiger Jahreszahlen und Gesetzesänderungen lässt sich die Entwicklung und Emanzipation des Judentums in der Schweiz, insbesondere im Aargau, vom beginnenden 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nachvollziehen. Diese Entwicklung verlief jedoch nicht linear, sondern war häufig von politischen Auseinandersetzungen und Rückschlägen geprägt.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts kam es zu mehreren wichtigen Gesetzesänderungen, die die rechtliche Stellung der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz, insbesondere im Kanton Aargau, beeinflussten.

Das Judengesetz von 1809 erlaubte es Juden, Liegenschaften zu erwerben, jedoch ausschliesslich in den Gemeinden Lengnau und Endingen. Berufsbeschränkungen wurden zwar aufgehoben, doch gleichzeitig erschwerte das Gesetz den Hausier- und Viehhandel durch vielfältige Restriktionen. Das Niederlassen ausserhalb dieser Gemeinden war durch nahezu unerfüllbare Auflagen unmöglich. Jüdische Vorsteher bemerkten dazu, "dass der hohe Gesetzgeber bei Gebung dieses Gesetzes sich die Juden von Endingen und Lengnau als auf der untersten Stufe moralischer Verdorbenheit befindlich gedacht haben müsse".

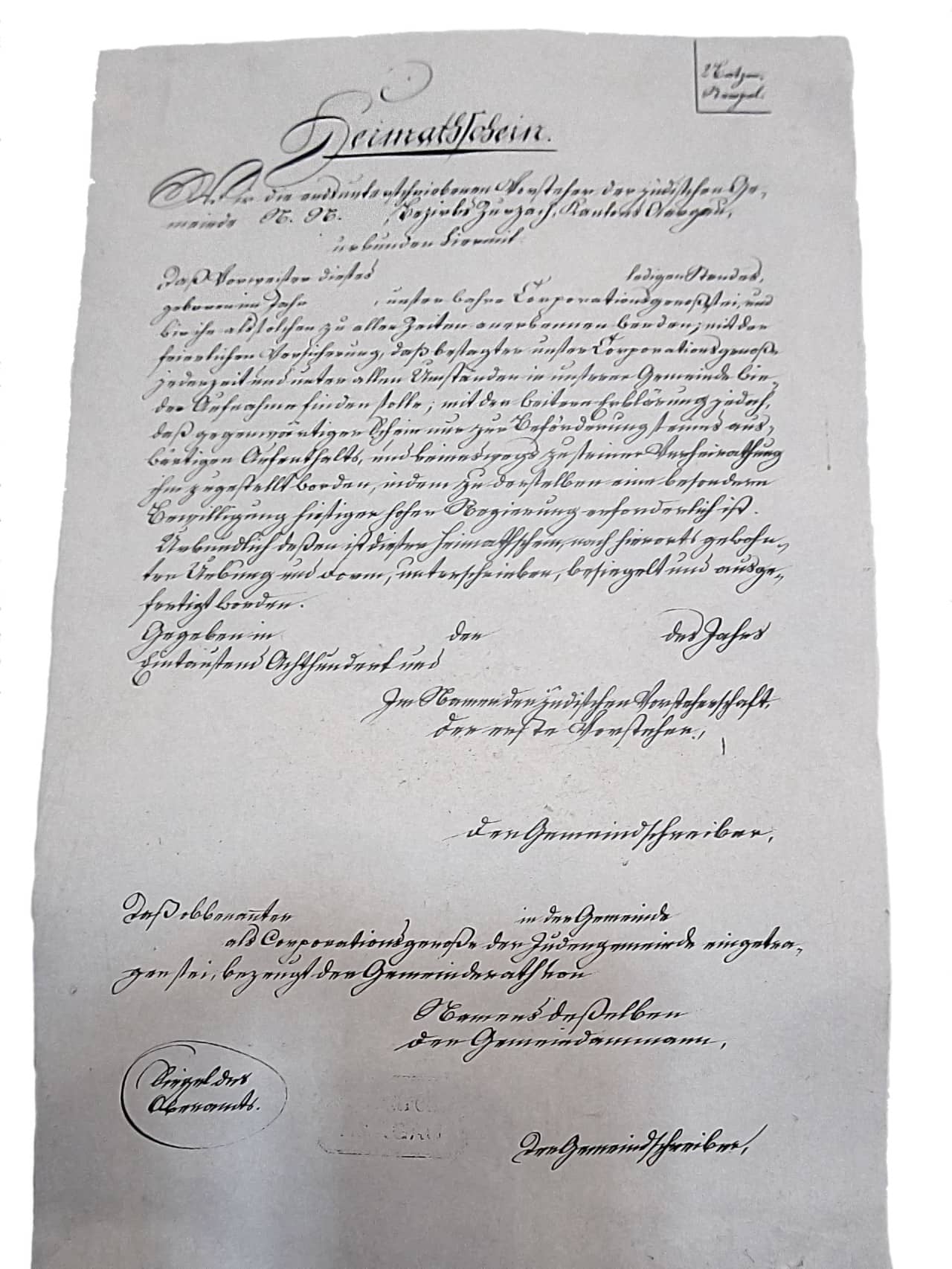

Das Organisationsgesetz von 1824 hob das Judengesetz von 1809 auf und erkannte die Juden offiziell als Kantonsbürger an. Dies berechtigte sie zur eigenständigen Verwaltung von Gemeinde-, Armen-, Schul- und Kirchengut. Sie wurden jedoch weiterhin der örtlichen Polizei und dem Fertigungswesen unterstellt. Das Gesetz war ein erster Schritt zur rechtlichen Integration, doch in der Praxis änderte sich zunächst wenig. Es sollte mehr als 20 Jahre dauern, bis sich eine spürbare Verbesserung in der Gleichberechtigung abzeichnete.

Das Niederlassungsgesetz von 1846 gestattete den jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen zweijährigen Aufenthalt in einer aargauischen Gemeinde. Diese Aufenthaltsgenehmigung konnte in Rücksprache mit den Gemeinden verlängert werden.

Durch das neue Niederlassungsgesetz von 1874 verringerte sich die Einwohnerzahl in den beiden Surbtaler Gemeinden merklich. In diesem Jahr zogen 59 jüdische Familien weg, die zusammen ein Vermögen von etwa einer Million Franken mitnahmen. Demgegenüber standen 45 Familien, die geblieben waren und zusammen nur rund 40'000 Franken versteuerten.

Der Bevölkerungsrückgang zeigte sich auch in den Schulstätten. So gab es in Endingen 1869 noch eine katholische, eine reformierte und eine jüdische Schule. In Lengnau wurden 1880 die Unter- und Oberstufer der jüdischen Schule zusammengelegt. Als es 1893 nur noch eine einzige Klasse mit zehn Kindern gab, wurde auch diese Schule als letzte vom Kanton geschlossen. Die letzte Schliessung markierte das Ende einer langen konfessionellen Schultradition. Als Reaktion auf das neue Niederlassungsgesetz liessen sich viele Juden in Zürich oder Basel nieder. Zu den Gründen des Wegzugs gehörte unter anderem die Tatsache, dass diese traditionellen Wohnorte zu dieser Zeit abseits der neu errichteten Fernstrassen und Eisenbahnlinien lagen.

"Weisst, Mosi, dich meine ich nicht." Diese Aussage eines Rechtsradikalen im Zivilschutzdienst zu Mosi Domb aus Baden war eine Relativierung antisemitischer Äusserungen. Eine antisemitische Stimmung war latent vorhanden, ein Beispiel dafür war die Nationale Front. 1937, vor den Grossratswahlen, wurden in Baden jüdische Schaufenster beschmiert und Flugblätter mit der Aufschrift "Kauft nicht bei Juden" verteilt. Politisch jedoch waren diese extrem rechten Parteien in der Schweiz wenig erfolgreich. Einzig im Bezirk Baden errangen sie einen Sitz.

Die Haltung der Schweiz in der Flüchtlingspolitik in den Kriegsjahren war teilweise von antisemitischer und pragmatischer Haltungsweise geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem in den letzten Jahren wandelte sich das Surbtal vom Lebensmittelpunkt der Schweizer Juden zu einem Erinnerungsort an eine reiche, aber auch von Diskriminierung und Vertreibung geprägte Geschichte.

William Wyler stammte aus einer jüdischen Familie mit Wurzeln in Endingen. Sein Vater Leopold Wyler hatte es zu einem wohlhabenden Besitzer eines Herrentextilgeschäfts gebracht. Seine Mutter, eine Deutsche, war die Cousine von Carl Laemmle, der früh sein Glück in den Vereinigten Staaten suchte und 1912 die Universal Studios gründete, wodurch er zu einem der Gründerväter Hollywoods wurde.

William Wyler wuchs in Mülhausen (heute Frankreich) auf. Während des Ersten Weltkriegs emigrierte die Familie für kurze Zeit nach Endingen, kehrte jedoch später nach Mülhausen zurück. Seit 1920 arbeitete William Wyler für die Universal Studios und begann dort seine Karriere als Filmemacher. Eine weitere Station seiner Karriere war das Filmstudio der Warner Brothers, wo er in den 1930er Jahren Erfolge mit Filmen hatte, in denen Bette Davis die Hauptrollen spielte.

Bei Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) realisierte er unter anderem den Film "Mrs. Miniver", der heute als einer der erfolgreichsten Propagandafilme des Zweiten Weltkriegs gilt. Bei Paramount Pictures setzte Wyler seine erfolgreiche Karriere fort. Filme mit Stars wie Gary Cooper, Audrey Hepburn und Gregory Peck brachten ihm mehrere Oscars ein. Besonders bemerkenswert war sein Film "Ben Hur", der allein elf Oscars gewann.

William Wyler gilt als einer der einflussreichsten Regisseure Hollywoods. Eine kleine Anekdote über seine Jugend: Willi galt als unbequemer und aufmüpfiger Schüler und wurde mehrere Male von der Schule verwiesen.

Benedikt Hellweger, Freiwilliger von Bibliothek und Archiv Aargau: Sammlung sichtbar machen