20 Jahre Kultur macht Schule

Seit 20 Jahren gibt es Kultur macht Schule! Zu diesem Anlass lud die Fachstelle Kulturvermitltung zu einer Fachtagung und einer Jubiläumsfeier in die Alte Reithalle in Aarau ein.

Über 2,2 Millionen Schülerinnen und Schüler im Kanton Aargau haben in den letzten 20 Jahren Kultur macht Schule genutzt – ein Grund zum gemeinsamen Feiern und zur Reflexion! Kulturangebote und -projekte aus allen Disziplinen und in allen Regionen des Kantons Aargau haben einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Bildung an Aargauer Schulen geleistet.

Die Zahlen sprechen für sich: Über 2,2 Millionen teilnehmende Schülerinnen und Schüler seit 2005, über 2’500 Angebote und Projekte jährlich, fast 160 Netzwerkpartnerinnen und -partner. Zudem haben inzwischen 70 Prozent aller Volksschulen und die gesamte Sekundarstufe II eine kulturverantwortliche Person – das ist einzigartig in der Schweiz.

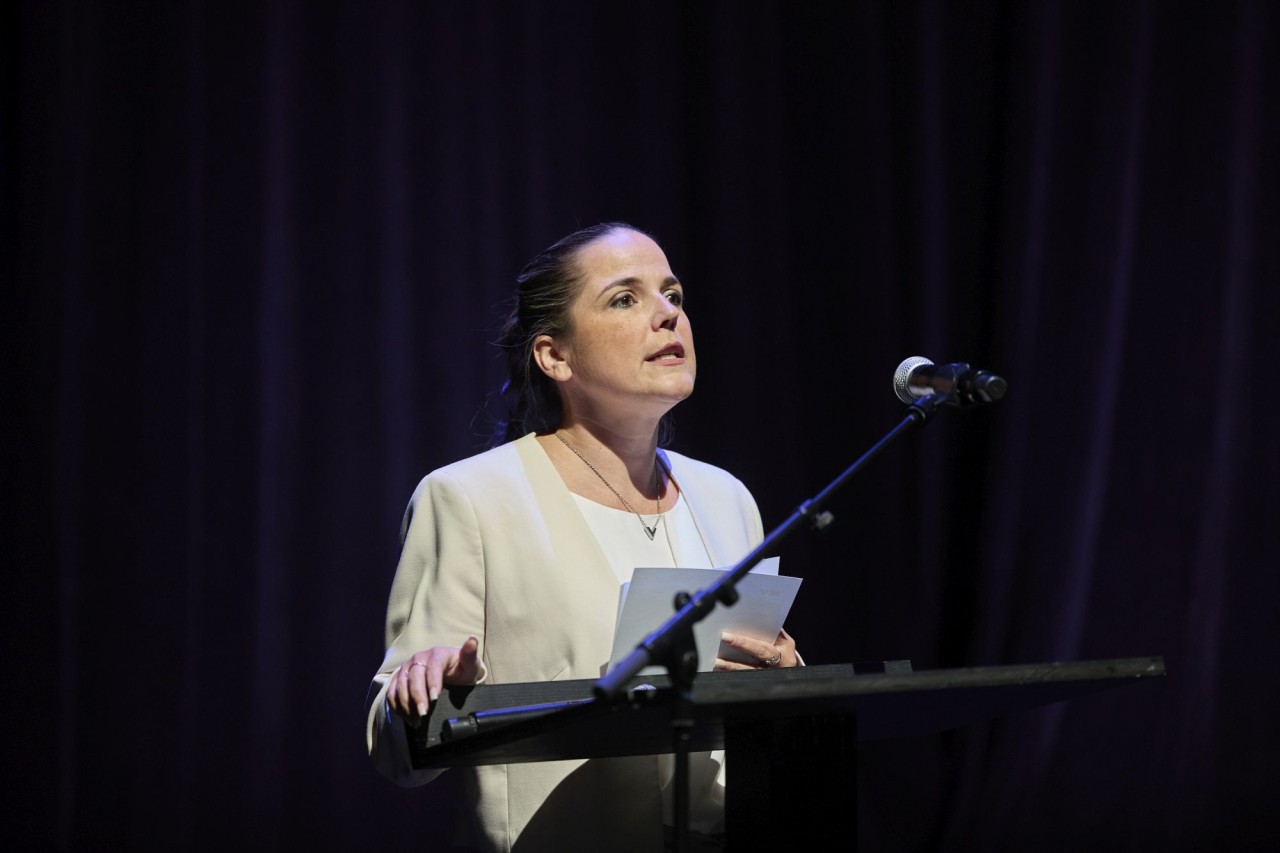

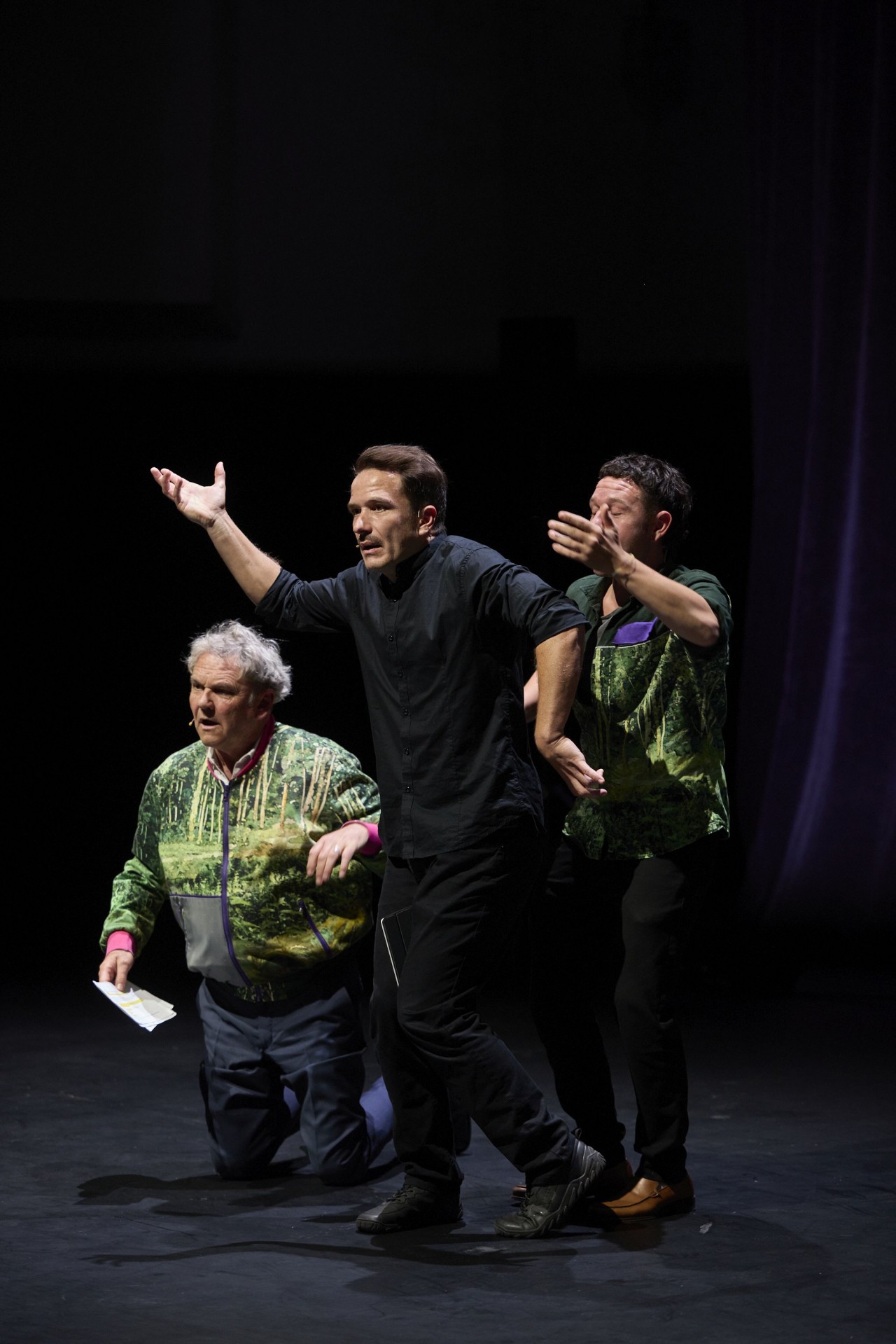

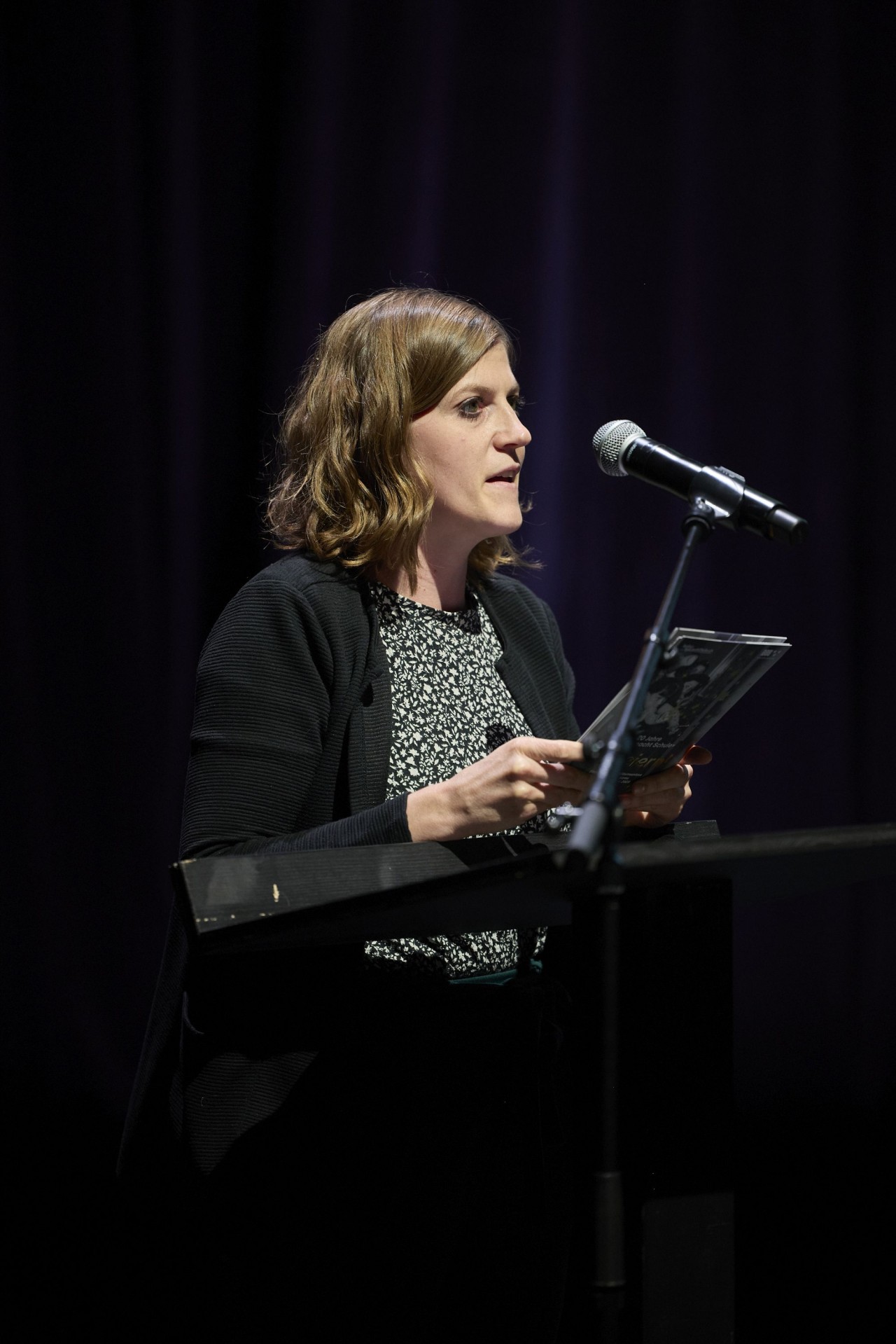

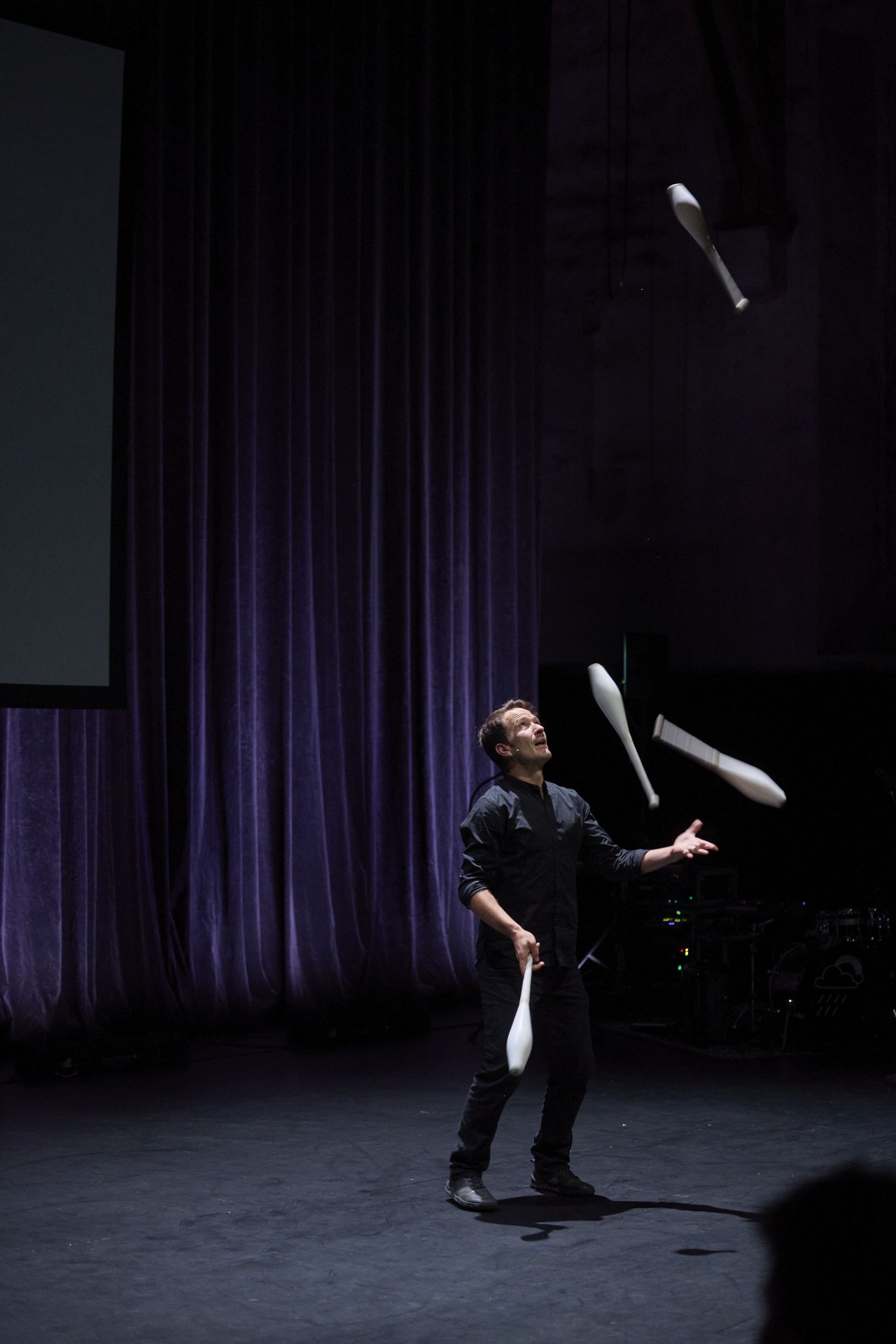

Jubiläumsfeier und Fachtagung

Am 23. August feierte Kultur macht Schule sein Jubiläum in der Alten Reithalle in Aarau. Im Zentrum der Fachtagung zur kulturellen Bildung standen grundlegende Fragen: Welche Rolle soll Kultur heute und künftig in der Schule spielen? Was funktioniert bereits gut – und wo besteht Handlungsbedarf? Die Tagung wurde gemeinsam mit der Geheimen Dramaturgischen Gesellschaft entwickelt und von ihr geleitet.

Am Abend wurde ein breites Kulturprogramm angeboten. Gemeinsam mit langjährigen Partnerinnen und Partnern aus Kultur, Bildung, Politik und Gesellschaft blickte Kultur macht Schule auf zwei Jahrzehnte engagierte Arbeit zurück.

Mehr als 200 Personen nahmen an den beiden Veranstaltungen teil und setzten damit ein starkes Zeichen für die Bedeutung kultureller Bildung.

Die Kulturvermittlung unterstützt Kinder und Jugendlichen dabei, ihre eigenen Stärken und ihre Selbstwirksamkeit zu erkennen und zu entwickeln, und sie befähigt sie, Perspektiven zu wechseln und Kultur und kulturelle Vielfalt als Ressource zu begreifen und zu nutzen. Kultur macht Schule macht Zukunft!

Kultur macht Schule gehört zu jenen Initiativen, die in der Schweiz schon sehr früh Kulturvermittlung als zwingenden Bereich der Kulturförderung positionierten. Seither kommt am inspirierenden Modell von Kultur macht Schule niemand vorbei, der Kinder und Jugendliche für kulturelles Schaffen gewinnen möchte. Die Überzeugungskraft von Kultur macht Schule hat überdies dazu beigetragen, den Weg für die kulturpolitische Zielsetzung Kulturelle Teilhabe zu ebnen: Allen ungleichen Startchancen bezüglich Bildung, Einkommen und Herkunft zum Trotz, sollen möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, sich einzeln und in Gruppen auf unterschiedliche Weise mit Kultur auseinanderzusetzen und sich nach eigenen Vorstellungen kulturell auszudrücken. Genau dies ermöglicht Kultur macht Schule seit zwanzig Jahren, beharrlich und mit sichtbarer Freude daran. Respekt, Dank und Gratulation!

Jubiläumsfilm Museumsvermittlung

Im Kontext des Jubiläumsanlasses wurde ein Film produziert, der die Entwicklung der Kulturvermittlung im Aargauer Kunsthaus und im Museum Aargau porträtiert.

Kultur macht Schule ist ein vielfältiges, vielschichtiges und zugängliches Kulturangebot, das junge Menschen emotional, sozial und künstlerisch herausfordert und den Blick auf sich und die Umwelt nachhaltig verändern kann.

Interview mit Hans Ulrich Glarner

Hans Ulrich Glarner war von 2002 bis 2013 Leiter der Abteilung Kultur des Kantons Aargau. Im Interview zum Jubiläumsjahr ezählt er über die Entstehungsgeschichte der Fachstelle Kulturvermittlung und des Programms Kultur macht Schule.

Die Kulturvermittlung im Rahmen von Kultur macht Schule dient der Schärfung des Möglichkeitssinns, vielleicht ist sie sogar der Schlüssel zur Ichwerdung. Deshalb sollen möglichst viele Schülerinnen und Schüler am unendlichen Reichtum kulturellen Schaffens teilhaben können. Sie sollen den Kulturkanton erkunden, erleben und mitgestalten.

Du hast 2002 die Stelle als Leiter der Abteilung Kultur des Kantons Aargau angetreten. Wie würdest du die kulturpolitische Ausgangslage im Kanton Aargau zu Beginn der 2000er Jahre beschreiben?

Es gab eine grosse Bereitschaft zur Veränderung. Wir hatten mit dem Kulturdirektor eine Persönlichkeit, die Veränderungen realisieren wollte. Er wollte seinen politischen Stempel aufdrücken. Wir hatten Unterstützung vom Generalsekretär, der sehr kulturaffin war. Und schliesslich hatten wir einen Regierungsrat und einen Grossen Rat, die bereit waren, auf kulturpolitische Anliegen einzugehen. In allen Fraktionen gab es Personen, die sich auch im Kulturleben engagierten. Die Ausgangslage war sehr gut, um diese Stelle anzutreten und etwas bewegen zu dürfen. Das wurde von mir auch erwartet. Ich bin vom Stapferhaus her gekommen, und ich konnte mir das auch nicht anders vorstellen, war gewohnt zu gestalten und nicht zu verwalten. Die Kulturszene war damals schon sehr vielfältig und sehr engagiert. Sie war kooperationsbereit und interessiert, den Kanton als Partner zu akzeptieren. Die Türen standen offen in verschiedensten Bereichen. Ich möchte es nicht idealisieren, aber ich sage, es war ein optimaler Ausgangspunkt.

Was waren die grössten Herausforderungen in der Kulturpolitik zu der Zeit?

Ja, Kulturpolitik ist wahrscheinlich latent bedroht oder kann schnell unter Druck geraten. Das ist wohl die grösste Herausforderung gewesen: Dass das grundsätzliche Interesse in ein politisches Engagement mündete und die nötigen Mittel dafür bereitgestellt wurden. Eine grosse Aufgabe war damals das bevorstehende Jubiläum 200 Jahre Kanton Aargau. Ich sah dieses als grosse Chance, um den Kulturbereich zu positionieren. Man konnte den Kulturkanton ins Rampenlicht stellen.

Seit 1996 unterstützt der Kanton Aargau Schulklassen finanziell beim Besuch von Theatervorstellungen. Nach deinem Amtsantritt ist die schulische Kulturvermittlung immer mehr zu einem strategischen Schwerpunkt geworden. Wie ist die Idee entstanden, hierauf einen Fokus zu legen?

Das war meine Hauptbotschaft bei meinem Stellenantritt: Kulturvermittlung stärken. Es gab bei den kantonalen Kulturbetrieben, insbesondere beim heutigen Museum Aargau, bereits eine lange Tradition der Kulturvermittlung, die Ende der 90er Jahre auch beim Kunsthaus Fuss fasste. Es war schon zu meinen Stapferhaus-Zeiten mein Hauptanliegen, Kulturangebote für die breite Bevölkerung zugänglich zu machen. Also nicht die Kultur im Elfenbeinturm zu leben und auch nicht bloss für einen Kreis der "Auserwählten" zu produzieren, die sich für ihre Sparte interessieren und den entsprechenden Background mitbringen. Die Aargauer Bevölkerung in ihrer ganzen Breite an Kultur teilhaben zu lassen, war das Ziel. Dabei war für mich immer völlig klar, dass die Schule das wichtigste Transportmittel ist, um alle Gesellschaftskreise zu erreichen. Damit war auch die Hoffnung verbunden, dass die Schülerinnen und Schüler später mit ihrer Familie kommen und das kulturelle Angebot in die gesamte Bevölkerung diffundiert.

Wie bist du konkret vorgegangen?

Gunhild Hamer und ich haben ziemlich schnell die Fachstelle Kultur zur Fachstelle Kulturvermittlung umgewandelt. Die Änderung zur Fachstelle Kulturvermittlung liess sich glücklicherweise einfach umsetzen. Personal und Direktion zogen mit. Das ist bei strukturellen Veränderungen in der Verwaltung nicht selbstverständlich. Damit hatten wir von Anfang an die fachliche Kompetenz gebündelt und konnten sie weiterentwickeln. Es ist damals in der Schweiz die erste Fachstelle gewesen, die sich allen Sparten widmete.

Nachdem wir die Strukturen hatten, brauchten wir auch die Mittel. Ich muss betonen, dass wir einen grossen politischen Rückhalt hatten. Dies hat ermöglicht, dass wir einen ziemlich grossen Kredit aus dem Swisslos-Fonds erhielten. Es war für uns absolut klar, dass man weiter ausbauen musste, und wir konnten Schritt für Schritt weitere Fachleute anstellen. In einer Zeit des Personalstopps war die Kulturvermittlung ein Wachstumsgebiet. Zu Beginn waren es Projektstellen, die wir langsam etablierten.

Wir hatten von Anfang an viel fachliche Power in der Fachstelle. Auch die Vermittlungsverantwortlichen des Aargauer Kunsthauses und des Museums Aargau haben vorbehaltlos mitgezogen. Im Aargau war die personelle Konstellation mit Gunhild Hamer, Angela Dettling und Franziska Dürr ideal. Die Fachkräfte, die bereits hier waren und sich mit ihrem gesamten Wissen einbringen konnten, zogen am selben Strick. Selbst der Begriff "Kulturvermittlung" war damals noch neu. Ich denke, wir haben ihn mitgefördert. Der übergeordnete Begriff ersetzte die damals sogenannte Museums-, Kunst- oder Theaterpädagogik.

Und wie hat die Kulturszene reagiert auf diesen Prozess weg von der Fachstelle Kultur zur Fachstelle Kulturvermittlung mit neuen Aufgaben?

Ich habe keine negativen Stimmen in Erinnerung. Im Gegenteil: Viele haben eine Möglichkeit gesehen, ihre Position zu stärken. Die Auflösung der Fachstelle Kultur war vielleicht wie das Lösen eines gordischen Knotens, da das Profil der Fachstelle stets etwas unscharf war und die Aufgabenteilung mit dem Aargauer Kuratorium etwas verwässerte. Manche Kulturinstitutionen – wie das Aargauer Literaturhaus oder die Langmatt – investierten erfolgreich in die Vermittlung und brachten ihr Wissen und ihre Erfahrung ein. Die Bibliotheken beteiligten sich. Es entstand ein motivierendes Netzwerk.

Gab es Vorbilder in anderen Kantonen oder Ländern, an denen ihr euch orientiert habt?

Ja, stark interessiert waren wir vor allem an internationalen Entwicklungen. Aber es gab auch die Beratungsstelle Theaterpädagogik an der damaligen Fachhochschule Aargau, und zwar schon seit den 1970er-Jahren. Das ist typisch für den Kulturkanton Aargau, das ist der Ursprung dieser Aktivitäten, genauso wie die Museumspädagogik seit den 1970er-Jahren auf Schloss Lenzburg. Damit wurde schon 30 Jahre vor den 2000ern der Boden für die Kulturvermittlung vorbereitet, und es hat schon Fachleute gegeben. Wir konnten den "Goodwill", der da war, nutzen. Der Humus in den Schulen und im Museumsbereich war reichlich vorhanden. Die Publikation "Die Kinder zum Olymp" oder die Forschungsarbeiten von Birgit Mandel haben uns zusätzlich inspiriert. Wie zum Beispiel auch der Film "Rhythm is it". Davon war ich begeistert! Er zeigte, was mit Musikvermittlung möglich ist. Gleichzeitig brachte eine neue Generation von Fachleuten wie Thomas Pauli-Gabi und Esther Schneider neue Ideen ein: Sie kamen mit der Idee des Vindonissaparks, der Archäologievermittlung für ein breites Publikum, auf mich zu. Es gab dann ebenfalls eine Gruppe von Musikschaffenden und -wissenschaftlerinnen, die mit dem Projekt "Kabel" die Musikvermittlung neu dachten. Das hat dann das Aargauer Kuratorium übernommen. Ein ideales Zusammenspiel der Kräfte. Wir wurden zu einer Anlaufstelle, man könnte sagen: zu einem Labor der Kulturvermittlung.

Gab es Reaktionen auf schweizerischer Ebene?

Im Kreis der der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten war die Kulturvermittlung noch kaum ein Thema. Das habe ich schnell gemerkt, als ich 2006 Kultur macht Schule dort präsentierte. Die Meinungen waren damals geteilt. Es gab Kolleginnen und Kollegen, die Kulturvermittlung wichtig fanden, wie etwa im Kanton Basel-Landschaft, und andere, vor allem städtisch geprägte Kantone, die Kulturvermittlung strikt den Bildungsämtern zuwiesen. Um das zu ändern, brauchte es einen Generationenwechsel.

Und hattet ihr von Anfang an eine klare Vision, oder hat sich diese eher mit der Zeit entfaltet?

Die Vision war von Anfang an da. Dass wir Schülerinnen und Schüler aller Stufen beim Zugang zu allen Sparten unterstützen wollen. Eine Idee, die dann auch sehr früh reifte, war jene der Kulturverantwortlichen an Schulen. Das war dann ein wichtiger Schlüssel für den Zugang zur Schule.

Und die Schulen selbst, wie haben sie reagiert? War allenfalls eine Skepsis da, oder stiess man gar auf Widerstände?

Ich habe die positiven Rückmeldungen vor Augen. Klar gab es auch damals Personen, die sagten: "Wir haben schon so viele Aufgaben, und alle möchten etwas von uns." Das war die Haltung eines Teils der Schulleitungen. Deshalb sind wir direkt auf diese zugegangen. Es war uns klar, dass wir diese gewinnen mussten. Und so sind sie für uns zu wichtigen Partnern geworden. Es ist zu betonen, dass die Bildungsabteilungen im Departement Bildung, Kultur und Sport uns gegenüber sehr offen waren und uns kräftig unterstützten. Auch hatten wir rasch viele Kulturverantwortliche an Schulen. Auf sie haben wir vor allem gesetzt. An den Impulsveranstaltungen von Kultur macht Schule war ich praktisch immer präsent. Und die Kulturverantwortlichen sind stets in grosser Zahl an die Impulsveranstaltungen gekommen – obschon diese immer am Samstagmorgen stattgefunden haben. Erzählte ich dies den Verantwortlichen in anderen Kantonen, wunderten sie sich, dass dies möglich sei.

Gab es Momente, an denen Kultur macht Schule hätte scheitern können?

Nicht mit dieser guten Konstellation, die wir hatten. Wir waren auch stets in Bewegung und haben das Programm weiterentwickelt. Auch das gewählte Label Kultur macht Schule war die richtige Wahl. Wir haben diesen Namen dann als Marke schützen lassen. Auch die Buchpublikation war ein Erfolg, diese wurde in der Deutschschweiz zu einer Art Standardwerk.

Was braucht es deines Erachtens für die Etablierung einer Fachstelle oder eines Programms für Kulturvermittlung?

Es braucht einerseits begeisterungsfähige Verantwortliche. Ich betrachte es zudem als einen riesigen Vorteil, wenn eine solche Fachstelle auf Abteilungsebene möglichst hoch angesiedelt ist. Da eine solche Fachstelle sparten- und institutionsübergreifend agiert. Die Stabsstelle auf Abteilungsebene anzusetzen, war ein Erfolgsrezept. Genauso, wie ich immer der Meinung war, dass bei den Kulturbetrieben die Verantwortlichen für Kulturvermittlung in der Geschäftsleitung vertreten sein müssen und somit eine Stimme auf höchster Ebene haben. Im Aargau hat die Fachstellenleitung den Überblick über alle wichtigen kulturpolitischen Entwicklungen. Sie hat das Museum Aargau genauso im Blick wie die Denkmalpflege oder das Staatsarchiv und kann dort anknüpfen. Deshalb ist die Vertretung einer Fachstelle Kulturvermittlung in der Geschäftsleitung so wichtig. Das gibt ihr den Platz, der ihr zusteht. Eine weitere Gelingensbedingung ist, dass man aus dem Projektstadium herauskommt. Dass Kulturvermittlung zum festen Bestandteil der Aufgaben wird. Die Krönung dieses Prozesses war, dass die Kulturvermittlung explizit im Kulturgesetz von 2009 als Aufgabe genannt ist. Den Weg dorthin, die sieben Jahre ab 2002, hat es gebraucht. Das ist eine relativ kurze Zeit. Es hat aber auch den Vorlauf seit den 1970er-Jahren gebraucht, damit die Verankerung im Kulturgesetz unbestritten war. Die Projektstellen in ordentliche Stellen umwandeln zu können, das ist eine Gelingensbedingung. Die Pionierphase mit der Arbeit in Projekten muss einen Abschluss finden, damit man in einen dauerhaften Betrieb übergehen kann. In einer nicht endenden Pionierphase werden die Beteiligten verheizt. Deshalb war es wichtig, dass das neue Kulturgesetz zum richtigen Moment gekommen ist.

Und rückblickend, gibt es allenfalls etwas, das du anders machen würdest?

Ich glaube, dass ich in diesem Bereich und zu dieser Zeit nichts anders machen würde. Die Kulturvermittlung zu priorisieren war richtig. Rückblickend stelle ich fest, dass ich in den Nullerjahren noch stark einem engeren Vermittlungsbegriff verpflichtet war. Im Fokus stand die Weitergabe eines interessanten, wertvollen Inhalts. Erst in den 10er-Jahren sind für mich Partizipation und Ko-Kreation – die umfassende Teilhabe – ins Zentrum gerückt. Das habe ich von euch gelernt. Nachdem ich vom Aargau weggegangen bin, war ich nicht mehr so nahe an den Entwicklungen. Eine wichtige Weiterbildung blieb deshalb der Newsletter von Kultur macht Schule. Da konnte ich mitverfolgen, was diesbezüglich im Aargau passiert. Ich habe mich stets sehr darüber gefreut, wenn ihr zu neuen Ufern aufgebrochen seid. Kultur macht Schule war für mich prägend und hat mein Leben bereichert. Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar.