Aargauer Pfahlbauten

Das UNESCO-Welterbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen" zeichnet sich durch seinen Fundreichtum aus. Es gewährt einen einmaligen Einblick in das Leben der frühen Bauern am Hallwilersee.

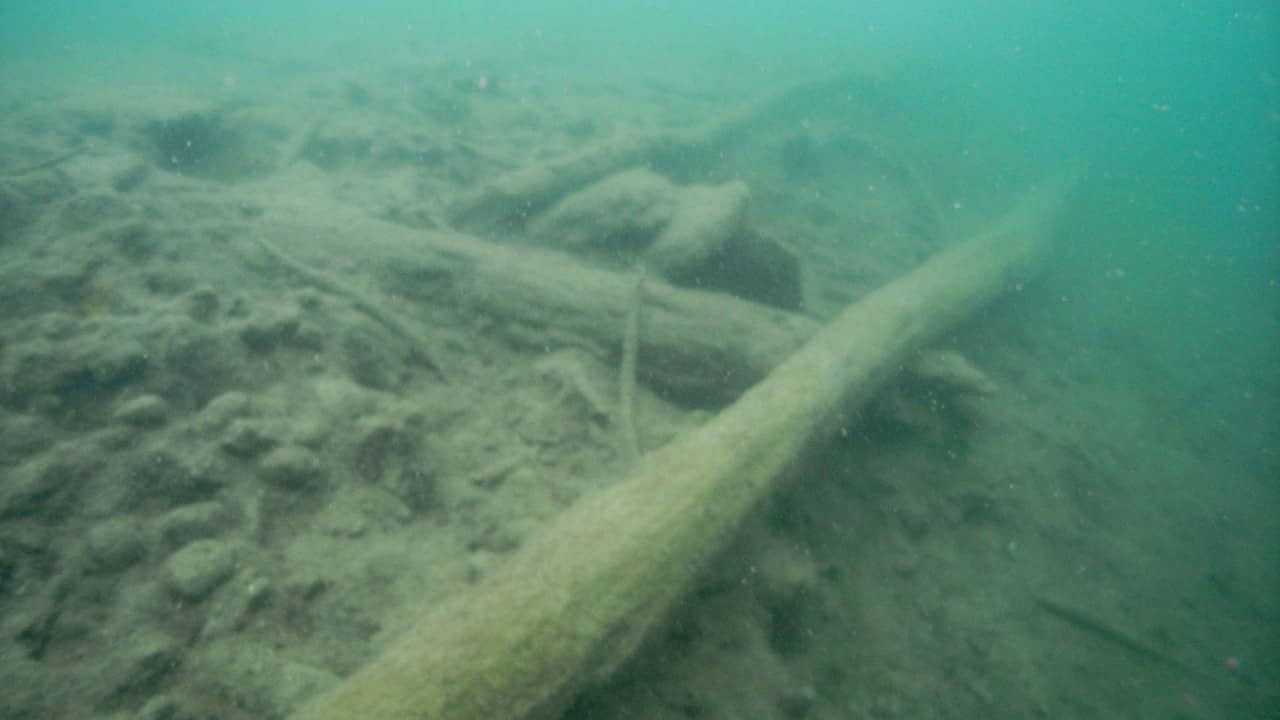

Die Pfahlbauten sind einzigartig: Im Wasser und unter Sauerstoffabschluss haben sich leicht vergängliche organische Materialien wie Holz, Textilien und pflanzliche Reste hervorragend erhalten. Diese Materialien zersetzen sich normalerweise im Boden und finden sich dadurch nur bei bestimmten Erhaltungsbedingungen wie zum Beispiel in Feuchtboden.

Welterbe Pfahlbauten

Seit 2011 sind 111 Pfahlbaufundstellen aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Slowenien und der Schweiz Teil des UNESCO-Welterbes. Damit ist gemäss der Welterbekonvention die Verpflichtung verbunden, dieses gemeinsame Erbe der Menschheit zu erhalten und zu schützen. Im Kanton Aargau ist dafür die Kantonsarchäologie zuständig. Das gemeinsame Erbe gehört jedoch uns allen und wir wollen Sorge dazu tragen und es wertschätzen.

Seengen-Riesi

Auf der Halbinsel Riesi lebten von etwa 1050 bis 850 v. Chr. bronzezeitliche Bauern. Sie errichteten ihre Häuser auf unsicherem Grund. Der sumpfige Boden war so weich, dass die Gebäude innerhalb weniger Jahre so weit einsanken, dass sie unbewohnbar wurden. Über deren Resten wurde neu gebaut. Für die Archäologie ist das ein Glück, da die Hölzer solcher Feuchtbodensiedlungen erhalten bleiben, wenn sie dauerhaft unter Wasser liegen. Über 1,50 Meter dick war die Schicht aus Bauresten und Abfällen, als das Dorf vor fast 2900 Jahren endgültig aufgeben wurde.

Die Entdeckung im Jahr 1923

Schon im Jahr 1923 führte die Historische Vereinigung Seengen auf der Riesi archäologische Ausgrabungen durch. Dabei legten Lehrer Bosch und Posthalter Hauri ein Gebäude von 6,3 x 4,4 Meter Fläche frei. Es war der erste bronzezeitliche Grundriss, der in der Schweiz entdeckt wurde. Der Fussboden lag auf einer Unterkonstruktion aus Balken. Die Wände bestanden aus Flechtwerk und Lehm. Darunter konnten Reste noch älterer, offenbar in anderer Bautechnik errichteter Häuser dokumentiert werden.

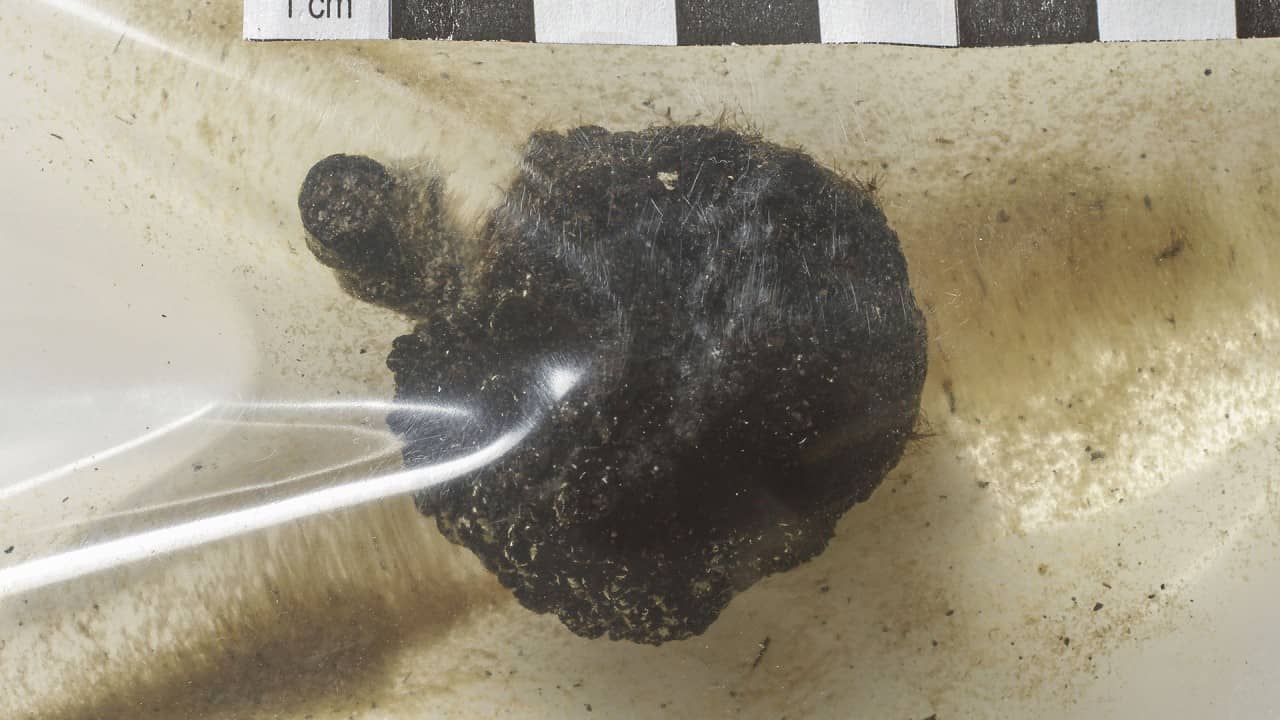

Zwischen den Bauhölzern verstreut lag der Abfall aus der Bronzezeit: Tonscherben und Tierknochen, Getreidekörner und Haselnüsse, Speiseabfälle und Mist, aber auch Mahlsteine für das Getreide, Glasperlen und Bronzeschmuck.

Unangetastet im Boden

Bei den Arbeiten vor rund 100 Jahren wurden nicht mehr als 2% der bronzezeitlichen Siedlung ausgegraben. Im Gegensatz zu fast allen anderen Voralpenseen wurde der Hallwilersee nie tiefergelegt. Die spätbronzezeitliche Fundstelle auf der Halbinsel Riesi ist daher eine der am besten erhaltenen Feuchtbodensiedlungen in der Schweiz. Die Halbinsel Riesi ist Naturschutzgebiet: jegliche Bodeneingriffe sind verboten. Dadurch bleibt die Pfahlbausiedlung im Boden unangetastet.

Beinwil-Ägelmoos

Beinwil-Ägelmoos wurde erst 1996 entdeckt. Im Winter 1996 untersuchten Forschungstaucher im Auftrag der Kantonsarchäologie die Ufer des Hallwilersees. Sie sollten noch unbekannte Pfahlbaufundstellen entdecken. In der Tat wurden sie fündig: Im Ägelmoos zwischen Beinwil und Birrwil stiessen sie auf Überreste aus der Pfahlbauzeit. Hier hatten Pfahlbauten auf einer nur 50 x 30 m grossen Insel direkt vor dem Ufer des Hallwilersees gestanden.

Bis 2017 war die Fundstelle der Erosion durch Schiffsverkehr, Schiffsanker und Wellenschlag ausgeliefert. Deshalb hat man sie mit einer Schutzdecke aus Vlies und Kies versehen. Die Fundstelle ist nun mindestens 50 Jahre geschützt.

Wichtige neue Erkenntnisse

Die Funde belegen mindestens 5 Siedlungsphasen. Sie reichen vom 5. Jahrtausend vor Christus bis in die Spätbronzezeit um 1000 vor Christus. Archäologische Funde und botanische Reste stammen überwiegend aus der Frühbronzezeit. Sie datieren zwischen 1880 und 1620 vor Christus. Damit liefern sie wichtige neue Erkenntnisse zu einem Zeitabschnitt, aus dem nur wenige Pfahlbauten bekannt sind.

Pfahlbauten

- Seengen-Riesi auf Wikipedia

- Beinwil-Ägelmoos auf Wikipedia

- Meisterschwanden-Erlenhölzli auf Wikipedia

- Meisterschwanden-Seerose auf Wikipedia

- Ufersiedlungen im Historischen Lexikon der Schweiz