Becherspiel mit den Mühlen in Böttstein

Ein Versuch, die Wasserwerke Böttsteins chronologisch und topographisch genauer zu fassen.

Die Geschichte der Mühlen in Böttstein ist wendungsreich und entsprechend herausfordernd ihre wissenschaftliche Darstellung. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die mit Wasserkraft betriebenen Gewerbebauten ihren Namen, ihre Funktion und bisweilen auch ihren Standort. Über Jahrzehnte sich erstreckende Entwicklungen müssen aus einer oftmals disparaten und lückenhaften Überlieferung an Schriftstücken und alten Plänen rekonstruiert, und schliesslich die Komplexität ihrer historischen Genese auf einen verständlichen Text reduziert werden.

Mittelalterliche Energiekrise

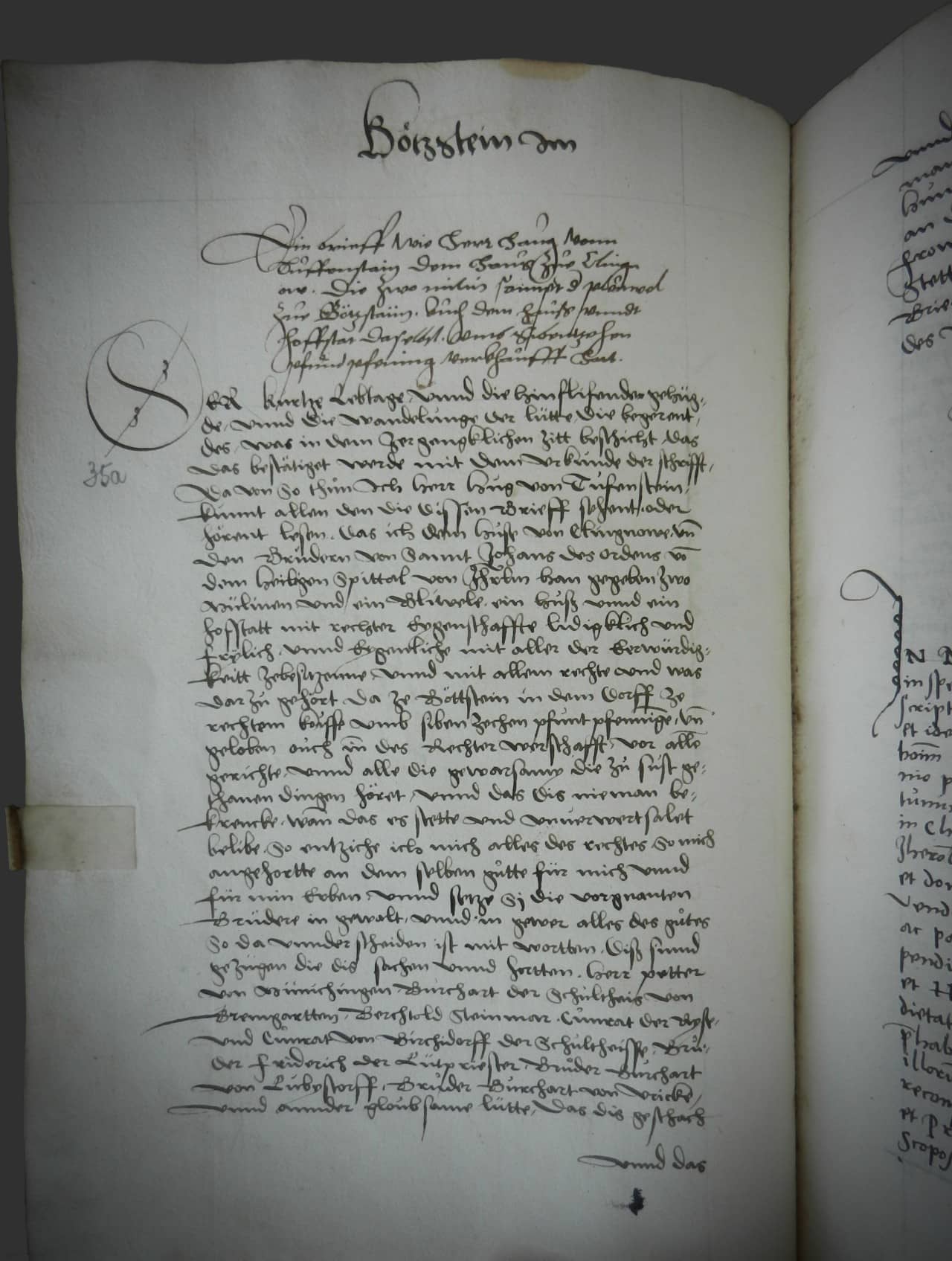

Ein erstes Mal fällt der Lichtkegel historischer Kenntnis auf die Böttsteiner Mühlen, als Hugo IV. von Tiefenau am 18. August und 10. September 1275 zwei Mühlen nebst weiteren Gütern und Nutzungsrechten im Dorf Böttstein an die später mit Leuggern vereinigte Johanniterkommende in Klingnau verkaufte.

Die obere dieser beiden Getreidemühlen ging am 14. September 1317 in die Hände des Benediktinerinnenklosters Berau im Schwarzwald über. Wie das Leuggemer Kopialbuch (StAAG AA/3006) weiter erkennen lässt, kam es im späten 14. Jahrhundert zwischen den Betreibern beider Mühlen wiederholt zu Konflikten, weil das Wasser für den Antrieb der sogenannten Oberen Mühle im Dorf weiter oben vom Bruggbach abgezweigt und anschliessend in einem separaten Bachbett (dem heutigen Mühlebach) der Aare zugeleitet wurde. Damit schmälerte der Betrieb der Oberen Mühle die Kapazität der Unteren Mühle, die damals im Graben unter der Brücke stand und mit den Restwassern des Bruggbachs auskommen musste.

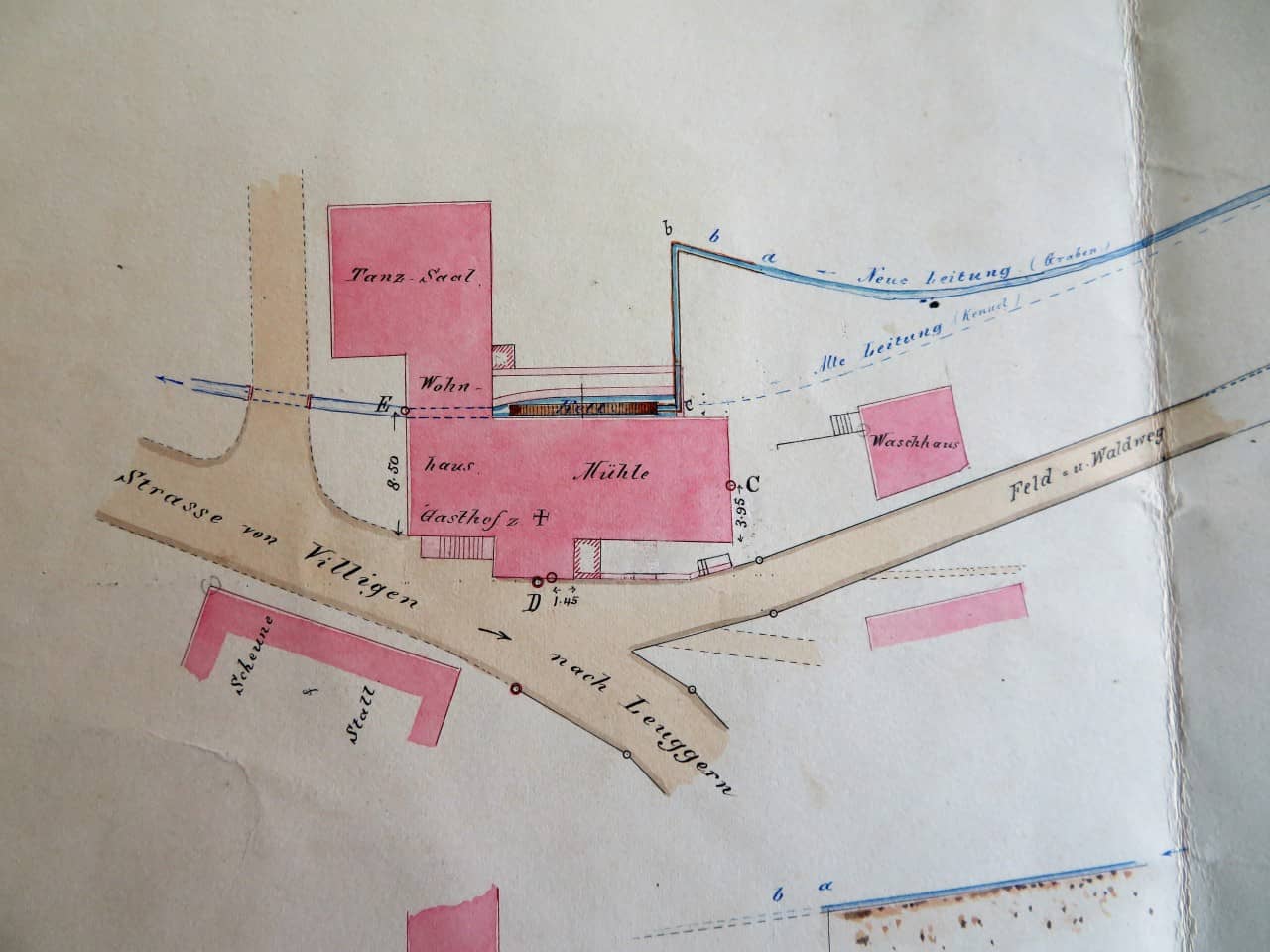

Die Obere Mühle etablierte sich bald als eigentliches Dorfzentrum und Schauplatz der halbjährlichen Gerichtssitzungen. Im 19. Jahrhundert wurde der Gebäudekomplex bestehend aus Mühle, Beimühle, Wohnräumen und der Gaststube Zum Kreuz um einen südseitigen Anbau mit Tanzsaal über gewölbtem Keller ergänzt.

Einzig dieser Kellerraum hat sich im Fundament des Wohnhauses Hauptstrasse 39 erhalten, wohingegen Mühle und Wirtshaus in den 1960er- und 1990er-Jahren etappenweise abgebrochen und durch Wohnbauten (Wüeriweg 1–5) ersetzt wurden.

Wasserbetriebene Gewerbe am Schlossweg

Der mittelalterlichen Unteren Mühle am Bruggbach war kein so langes Fortleben beschieden, schon im 17. Jahrhundert verliert sich ihre Spur (an ihrer Stelle dürfte später eine Hammerschmiede gestanden haben, die 1853 noch in Betrieb war, 1868 aber aufgegeben wurde). Dass ihr Name bald darauf einem anderen Wasserwerk angeheftet wurde, geht aus einem Berein der Kommende Leuggern hervor (StAAG AA/2694/2): In diesem 1739 abgefassten und 1741 vom Landvogt in Baden beglaubigten Verzeichnis aller Zinseinkünfte des Johanniterordens in der Gegend von Böttstein wird festgehalten, dass die Erben Johann Martin von Schmids, des Inhabers der Gerichtsherrschaft und somit Schlossherr zu Böttstein, einen Bodenzins zu entrichten hatten "von und ab der Unteren Müllin zu Böttstein, die Säg Müllin genant, welche zuvor in dem Graben gestanden […] sambt Scheuren, Stallung und Krauthgarten, liget an der Strass, so gegen dem Fahr geht".

Die jüngere Untere Mühle ist also mit der erhaltenen Getreidemühle am Schlossweg 4 zu identifizieren, und sie stand offenbar schon im 18. Jahrhundert in unmittelbarer Nachbarschaft einer wassergetriebenen Sägemühle, wie das heute noch der Fall ist. Dass die beiden Gewerbe schon damals in zwei getrennten Bauten untergebracht gewesen sein müssen, lässt sich an der Architektur der Getreidemühle ablesen: Der eingetiefte und allseitig von starken Mauern umschlossene Mühlenkeller hätte für das Zersägen langer Baumstämme nicht den nötigen Raum geboten.

Doch bleiben wir noch bei der Getreidemühle und fragen wir nach dem Zeitpunkt ihrer Dislozierung vom Bruggbach an den unteren Mühlebach. Wer vor dem heutigen Mühlenhaus am Schlossweg 4 steht, erkennt am Türsturz zum Mahlraum, der mit einem zeittypischen geschweiften Bogen, einem sogenannten Eselsrücken, verziert ist, das eingemeisselte Baudatum 1607. Von dem Bau des frühen 17. Jahrhunderts existiert heute freilich nur noch das Kellergeschoss, während der grösste Teil des Gebäudes 1847 neu errichtet wurde.

Mühle oder nicht Mühle, das ist hier die Frage!

Ob das Gebäude 1607 bereits zur Mehlherstellung erbaut und eingerichtet wurde, vermag ein zeitgenössisches Dokument zu klären, das sich in den Beständen des Staatsarchivs Aargau fand. Bei dem von Hand beschriebenen Papier handelt es sich um ein Inventar sämtlicher zur Herrschaft Böttstein gehörender Bauten, landwirtschaftlicher Flächen und Zinseinkünfte samt Angaben zu deren Verkaufswert (StAAG AA/2897/11). Die undatierte Auflistung entstand wohl 1617 als nachträgliche Bestätigung des Gütererwerbs der Brüder von Roll aus Uri, die Böttstein mitsamt den Herrschaftsprivilegien 1606 von Georg von Angeloch aufgekauft hatten. Erwartungsgemäss findet in diesem Inventar "die Under Mühlin" Erwähnung. Verwirrung stiftet jedoch der Hinweis auf eine "New erbauwene Eyssen Schmitten", in welcher Nägel und Hufeisen gefertigt wurden und deren Betrieb mit einer Sägerei kombiniert war: Den Verkaufswert von Schmiede und Säge wollten Verkäufer und Käufer erst dann einvernehmlich festsetzen, wenn deren durchschnittlicher Betriebsgewinn nach ein paar Jahren fassbar würde.

Leider gibt dieses Inventar über die Standorte der verzeichneten Bauten kaum Hinweise. Immerhin lässt sich aus der Kombination von Schmiede und Säge die Vermutung ableiten, dass beide mit Wasserkraft betrieben und aus diesem Grund als betriebliche Einheit begriffen wurden. Für eine Sägerei kam aber der Bruggbach mit seinem tief eingegrabenen Bachbett schlecht in Frage. Nimmt man den Hinweis ernst, dass die Schmiede als "neu erbaut" galt, erscheint es plausibel, sie in dem Gebäude am Schlossweg 4 von 1607 zu vermuten. Dieses wäre folglich erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Getreidemühle umgerüstet worden. In der Konsequenz muss es sich bei der im Inventar genannten "Under Mühlin" noch um die mittelalterliche Mühle bei der Brücke im Dorf handeln.

Auch die Ölpresse "wandert"

Folgt man dieser Überlegung, so stand am Schlossweg seit dem frühen 17. Jahrhundert eine Schmiede, die später zur Getreidemühle umfunktioniert wurde. In ihrer Nachbarschaft befand sich von Beginn an eine Sägerei, wenngleich der heutige Ständerbau ein späterer Ersatz sein dürfte.

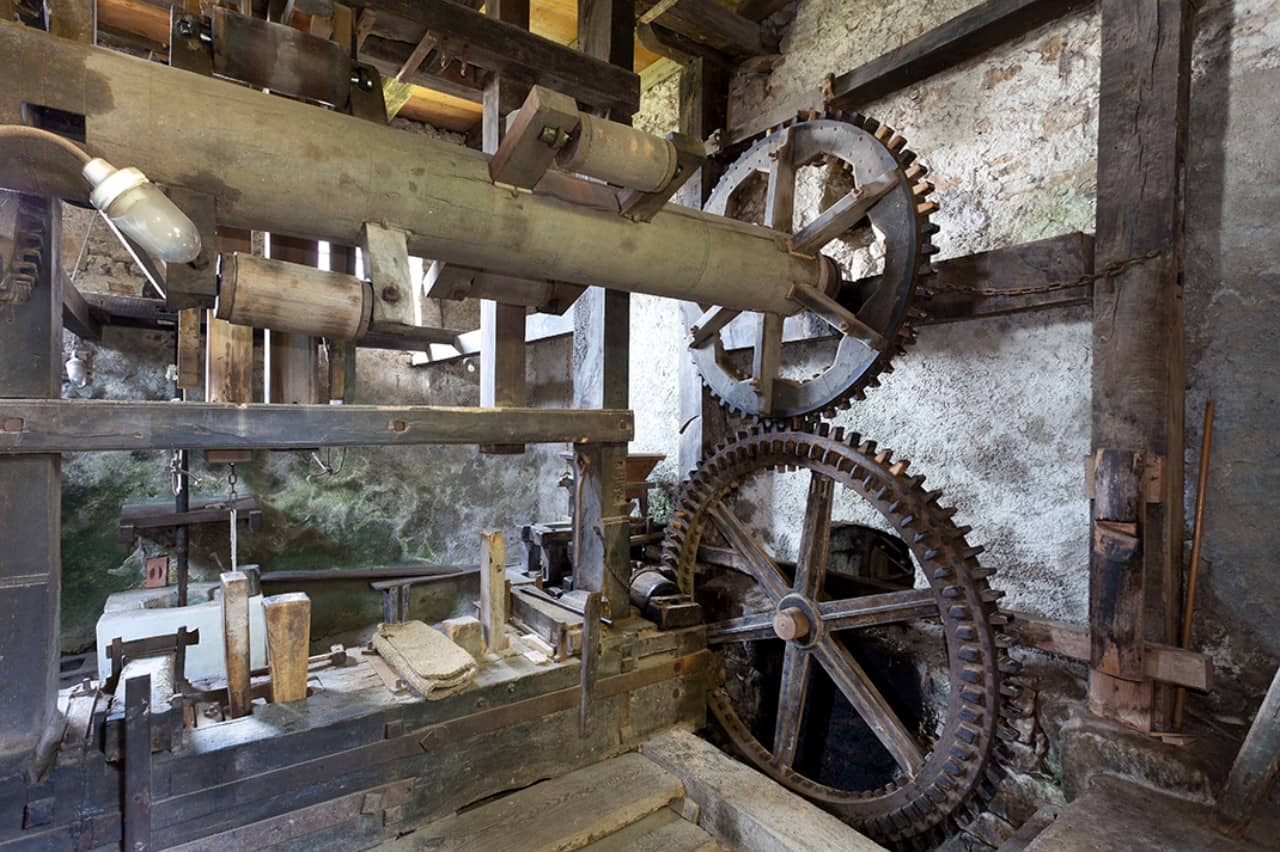

Auf der Ostseite der Sägerei ragt indessen ein eingeschossiges Gebäude mit Fachwerkgiebel auf, dessen Innenraum ein imposantes Mahl- und Presswerk zur Ölgewinnung birgt.

Baulich ist es insofern mit der Sägerei verbunden, als sich zwischen beiden Bauten das vom Mühlebach belebte Wasserrad befindet, das über eine Kupplungsvorrichtung wechselweise die Säge- oder Ölpressmechanik in Gang setzte. Bis vor kurzem war völlig unklar, aus welcher Epoche diese Ölmühle stammte. Eine dendrochronologische Untersuchung der konstruktiven Bauhölzer von Fachwerkgiebel und Dachwerk, bei der von den ausgemessenen Jahrringen auf das Fälldatum des entsprechenden Baumes geschlossen werden kann, lieferte Anhaltspunkte für Baumassnahmen in den Jahren 1811 und 1812. Da die unteren Bereiche des Gebäudes, Wände und Fussboden, aus Mauerwerk und Steinplatten bestehen und keine Holzteile aufweisen, stellt sich die Frage der Interpretation dieser Ergebnisse: Handelte es sich lediglich um den Dachumbau an einem schon länger bestehenden Bau oder um dessen Neuerrichtung?

Ein Hinweis auf die ältere Geschichte der Ölmühle ist wiederum dem bereits zitierten Inventar der Schlossgüter von 1617 zu entnehmen. Dort wird unter den Ökonomiebauten des Schlosses der Gebrüder von Roll auch eine Trotte – gemeint ist der sogenannte Rittersaal des heutigen Hotelbetriebs – erwähnt, in welcher neben zwei Weinkeltern auch eine Ölpresse installiert war, die wohl von Hand betrieben werden musste. Da die Wasserwerke am Schlossweg ebenfalls zu den Gütern der Schlossherrschaft zählten und anzunehmen ist, dass kein Interesse an der Konkurrenz zweier Ölpressen vor Ort bestand, liegt der Schluss nahe, dass zu diesem Zeitpunkt die wassergetriebene Ölmühle noch nicht existierte. Andererseits geht aus dem Brandversicherungskataster (StAAG CA.0001/0689) hervor, dass unter dem Dach der Trotte beim Schloss zur Mitte des 19. Jahrhunderts bereits drei Baumkeltern für Trauben standen, während von einer Ölpresse nicht mehr die Rede ist. Irgendwann zwischen 1617 und 1851 muss folglich die Ölmühle am Schlossweg errichtet worden sein.

Den entscheidenden Passus zur Klärung des Zeitpunkts ihrer Entstehung steuern die Verhandlungsprotokolle des Kleinen Rats des noch jungen Kantons Aargau bei (StAAG RRB/1810/01 und RRB/1811/01). An dieses Gremium hatte der Eigentümer von Schloss und Herrschaft Böttstein, Karl Joseph von Schmid, im Herbst 1810 sein Begehren gerichtet, sein ehaftes Recht zum Betrieb einer Ölpresse auf ein neues Gebäude übertragen zu dürfen. Ähnlich den Speisewirtschaften, Getreidemühlen und Schmieden unterlagen auch die Trotten und Ölpressen einer nun staatlichen Konzessionierung, weshalb die Exekutive sich mit der Angelegenheit befasste. Der Kleine Rat erteilte seine Zustimmung zur "Translokation" des Ölpresserechts am 1. März 1811, womit die Bauarbeiten am Schlossweg ihren Anfang nahmen. (Thomas Manetsch)