Eine Glocke von 1588 in Leuggern

Bei den Recherchen zum Band XI der "Kunstdenkmäler des Kantons Aargau", der sich zurzeit dem südlichen und westlichen Teil des Bezirks Zurzach widmet, gehören Nachforschungen zu Kirchenglocken zum Standard. Dass im Turm der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Leuggern eine Glocke aus dem Jahr 1588 existiert, geht aus mehreren Publikationen zur Kirche hervor, doch fehlten bisher Fotografien und nähere Angaben zu dieser Glocke.

Bis zur Aufhebung der Johanniterkommende Leuggern 1806 war die Leuggemer Kirche St. Peter und Paul Ordens- und Pfarrkirche zugleich. Der imposante heutige Bau wurde 1851–1853 nach Plänen des bekannten Badener Architekten Caspar Joseph Jeuch errichtet. In den mächtigen Turm, der in der Eingangsfront der Kirche aufragt, wurde 1853 das Geläut des abgebrochenen alten Gotteshauses gehängt. 1951 schaffte die Kirchgemeinde ein vollständig neues Geläut der Glockengiesserei Rüetschi in Aarau an. Es wurde in einem neuen stählernen Glockenstuhl montiert. Lediglich eine alte Glocke wurde in das Geläut von 1951 übernommen: 'unsere' Glocke von 1588.

Augenschein unter erschwerten Bedingungen

Um Glocken in Augenschein nehmen zu können, sind mitunter mühsame Kletterpartien nötig. Für den Glockenstuhl im Turm der Leuggemer Pfarrkirche gilt das ganz besonders, denn er ist aus Stahlträgern sehr engmaschig gefügt, und eine eigentliche Leiter existiert nicht. Auch sind seit dem Einbau einer 4G-Mobilfunkantenne die Platzverhältnisse im Glockengeschoss noch enger geworden. Also muss das Stahlfachwerk mit seinen Diagonalstreben als Klettergerüst herhalten. Die Mühen haben sich aber gelohnt: Die Glocke aus dem Jahr 1588 konte fotografisch dokumentiert werden und ist nun kein "Phantom" mehr.

Was geben die Akten her?

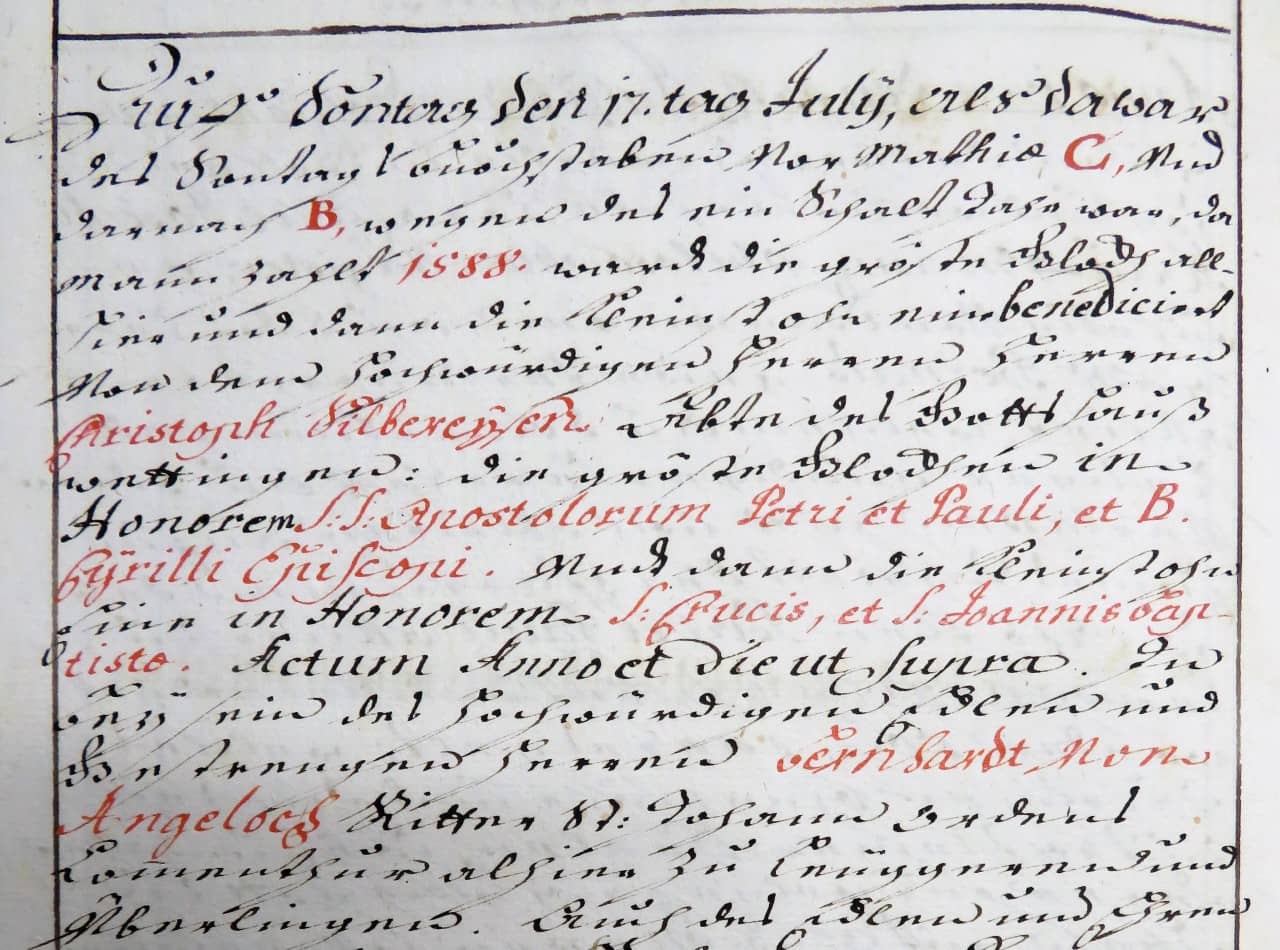

Aus der im Original erhaltenen Kirchenrechnung von 1571/72 geht hervor, dass damals eine gebrochene Glocke zum Umgiessen nach Zürich geführt wurde. Der Giesser der neuen Glocke von 1572 (1951 eingeschmolzen) ist zwar in diesem Dokument nicht namentlich genannt, doch vermeldet eine Beschreibung 1892, dass die besagte Glocke mit "Petrus Fuselinus", also Peter Füssli, signiert war. Wie das Jahrzeitenbuch von 1675 vermerkt, wurde die Glocke am 6. September 1572 zu Ehren der hl. Jungfrau Maria eingesegnet. Von zwei neuen Glocken, die 1588 wohl im Auftrag von Komtur Bernhard von Angeloch in Zürich gegossen wurden, erfahren wir 1588 ebenfalls aus den Kirchenrechnungen. Wiederum ist der Name des Giessers nicht genannt, doch ist aus einer anderen Quelle bekannt, dass es sich um Peter Füssli VI. handelt.

"Fuesli-Buch" – ein Glockenverzeichnis

Es existiert ein zeitgenössisches Verzeichnis der Jahre und Orte, wohin der Zürcher Glockengiesser Peter Füssli VI. (1550–1611) und seine Brüder Glocken lieferten, das "Fuesli-Buch" (ich danke meinem KdS-Kollegen und Glockenspezialisten Matthias Walter für diesen Hinweis). Die Informationen daraus wurden praktisch vollständig in den Eintrag zu Peter Füssli VI. im Schweizerischen Künstlerlexikon übernommen. Aus dem Lexikoneintrag geht hervor, dass Peter Füssli VI. die Leuggemer Glocke von 1572 zusammen mit seinen Brüdern goss, die beiden 1588 nach Leuggern gelieferten Glocken jedoch alleine verantwortete. Bei ihrer Einweihung am 17. Juli 1588 waren sie die grösste bzw. die kleinste Glocke des damaligen Geläuts. Der Abt des Kloster Wettingen, Christoph Silbereisen, weihte die grosse Glocke den Aposteln Petrus und Paulus und dem Bischofs Cyrillus, die kleine dem hl. Kreuz und Johannes dem Täufer, also dem Patron des Johanniterordens. Komtur Bernhard von Angeloch und der Landvogt in Baden, der Luzerner Ratsherr Beat Jakob Feer, liessen es sich ebenfalls nicht nehmen, der Feier beizuwohnen – ein grosser Bahnhof für die beiden Glocken!

Die Glocke von 1588 im Geläut von 1951

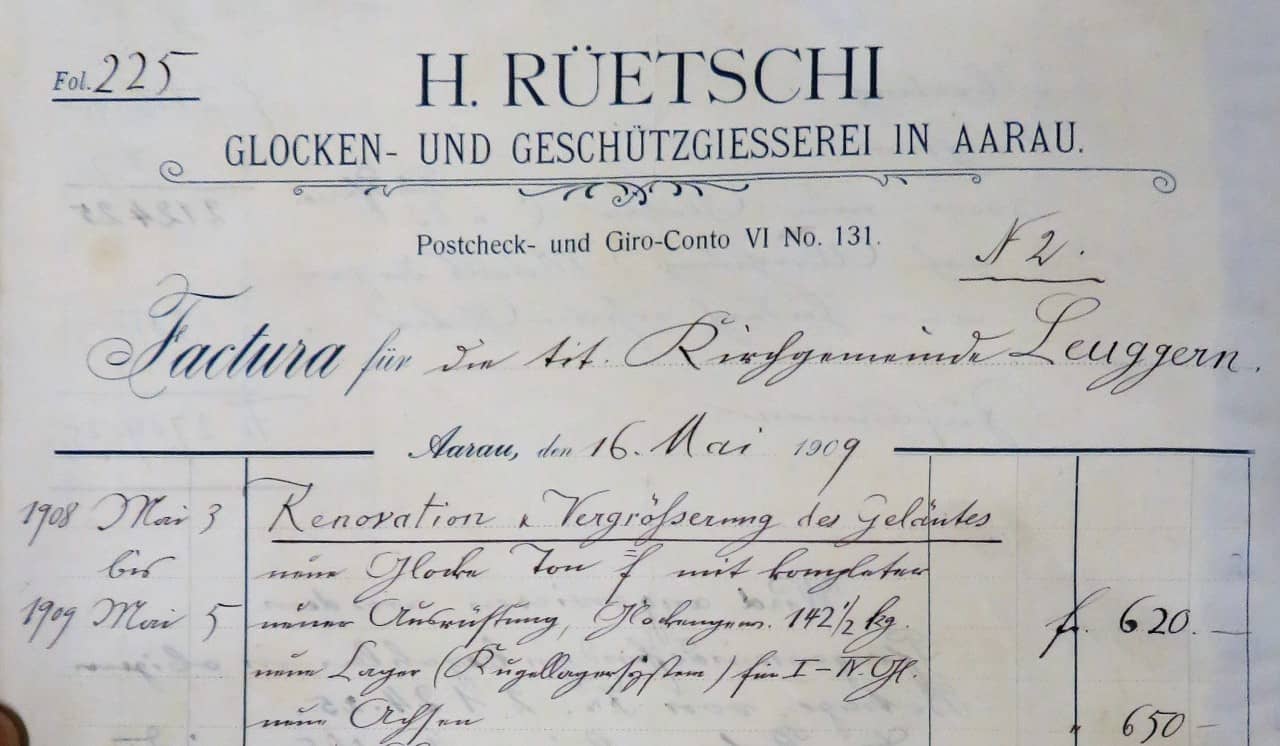

Sämtliche Glocken wurden vor dem Abbruch der alten Kirche geborgen und 1853 unverändert in den Glockenstuhl der neuen Kirche gehängt, darunter die drei Füssli-Glocken. 1908–1910 erfuhren Glockenstube und Turmhelm eine umfassende Sanierung. Die noch funktionstüchtigen vier Glocken wurden von der Aarauer Glockengiesserei Rüetschi revidiert und um eine fünfte Glocke ergänzt. Die Rechnung der "Glocken- und Geschützgiesserei H. Rüetschi" vom 16. Mai 1909 umfasste unter der Bezeichnung "Renovation und Vergrösserung des Geläuts" Arbeiten von Mai 1908 bis Mai 1909.

Bis auf die Füssli-Glocke von 1588 wurden alle Glocken 1951 von der Firma H. Rüetschi AG, Aarau, eingeschmolzen und durch vier grössere ersetzt. Diese vier Glocken tragen je einen Wappenschild mit Malteserkreuz, die Jahreszahl 1951 sowie am Fuss die Giesserinschrift: "GLOCKENGIESSEREI H. RÜETSCHI A.-G. AARAU". Sie sind im Kunstführer von 2012 (siehe Literatur) ausführlich beschrieben. Die Nr. 2 im heutigen Geläut, also die zweitgrösste Glocke, ist die 1588 gegossene aus dem abgegangenen alten Gotteshaus. Bei einem Durchmesser von 122 cm hat sie ein Gewicht von ca. 1100 kg. Die Henkel der Glockenkrone sind mit fratzenartigen Masken (Maskarons) verziert.

Die Glockenbilder

Drei Bilder zieren die Glockenflanke. Nicht fehlen dürfen selbstverständlich die Kirchenpatrone Petrus und Paulus. Die Apostelfürsten mit ihren Attributen Schwert bzw. Schlüssel sind als Halbfiguren von Wolkensäumen umgeben und in ihren Nimben (Heiligenscheinen) namentlich benannt ("S[anctus] PETRVUS" bzw. "S[anctus] PAVLVS"). Das dritte Bild ist eine grossformatige Kreuzigungsgruppe. Die Darstellung erscheint etwas unausgewogen, indem die unter dem Kreuz trauernden Gestalten der Maria und des Johannes im Vergleich zum Gekreuzigten unverhältnismässig gross dargestellt sind. Die Kreuzbalken sind durch eine feine Maserierung als Holzbalken kenngezeichnet.

Die Glockeninschriften

Die Inschrift am Schlagring besagt: "LAVDO DEVM VERVM PLEBEM VOCO CONGREGO CLERVM DEFVNCTOS PLORO PESSTEM FVGO FESTA DECORO ET [VOX] MEA CVNCTORVM TERROR SIT DAEMONIORVM. 1588." Zu Deutsch: Ich lobe den wahren Gott, rufe das Volk, versammle die Geistlichkeit, beklage die Toten, vertreibe die Pest, schmücke die Feste. Meine Stimme sei der Schrecken aller bösen Geister. Die Inschrift ist für eine Wetterglocke typisch; Wetterglocken waren meist die grössten Glocken im Geläut, was ursprünglich auch für unsere Glocke zutraf. Sie wurden u.a. bei drohenden Gewitterstürmen geläutet.

Die Umschrift am Hals der Glocke lautet: "SANCTUS CIRILLVS EPISCOPVS IN ALEXANDRIA POSITVS FVGAT TONITRVA AB INTERITV[S?] GENERIS HVUMANI". Übersetzt heisst das in etwa: Der Heilige Cyrill, Bischof situiert in Alexandria, jagt den Donner weg vom Untergang der menschlichen Rasse. Bischof Cyrillus ist neben den Aposteln Petrus und Paulus bei der Weihe der Glocke 1588 als Mitpatron genannt. Weshalb er diesen Ehrenplatz neben den Apostelfürsten erhielt und ob und weshalb er früher speziell mit der Warnung vor Gewittern in Verbindung gebracht wurde, ist nicht bekannt.

Die Füssli-Glocken in Klingnau

Peter Füssli VI. ist im Bezirk Zurzach kein Unbekannter. 1587, also ein Jahr nach dem verheerenden Stadtbrand, schuf Füssli 1587 für die Stadtkirche St. Katharina ein neues vierteiliges Geläut. Die grösste Glocke hängt noch im Turm und ist als Nr. 1 Teil des aktuellen Geläuts. Dieses besteht ansonsten aus vier 1968 von Emil Eschmann gegossenen Glocken. Eine zweite Glocke des alten Füssli-Geläuts steht vor dem Klingnauer Pfarrhaus (Sonnengasse 28). Die lateinische Umschrift («CRVCIS CONTRA SIGNACVLVM NULLUM STET PERICULUM 1587») kann übersetzt werden mit: Gegen das Zeichen des Kreuzes möge keine Gefahr Bestand haben. Unterhalb der Initialen HSK, die sehr wahrscheinlich für den damaligen Stadtschreiber Hans Künzi stehen, findet sich die Darstellung eines mit den Passionswerkzeugen behangenen Kruzifixes (Arma-Christi-Kreuz). (Edith Hunziker)

Literatur: Jürg Andrea Bossardt, Urs N. Kaufmann. Die röm.-kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul Leuggern. Kanton Aargau. (SKF Nr. 917–918). Bern 2012.