Aufwände

Der Aufwand der Finanzierungsrechnung stellt den Aufwand der Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen) und den Aufwand der Investitionsrechnung dar.

Der Aufwand der Finanzierungsrechnung besteht aus dem Aufwand der Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen) und dem Aufwand der Investitionsrechnung. Er hat in den letzten zehn Jahren mit Ausnahme von 2019 kontinuierlich zugenommen, wobei der deutliche Anstieg im Jahr 2021 auf den Covid-19-bedingten Zusatzaufwand sowie auf den Schuldenabbau zurückzuführen ist. Ohne die Rückstellung im Zusammenhang mit der Kantonsspital Aarau AG (KSA), die 2022 nochmals zu einem vergleichsweise hohen Aufwand führte, wäre es auch 2023 gegenüber dem Vorjahr zu einem moderaten Anstieg des Bruttoaufwands gekommen

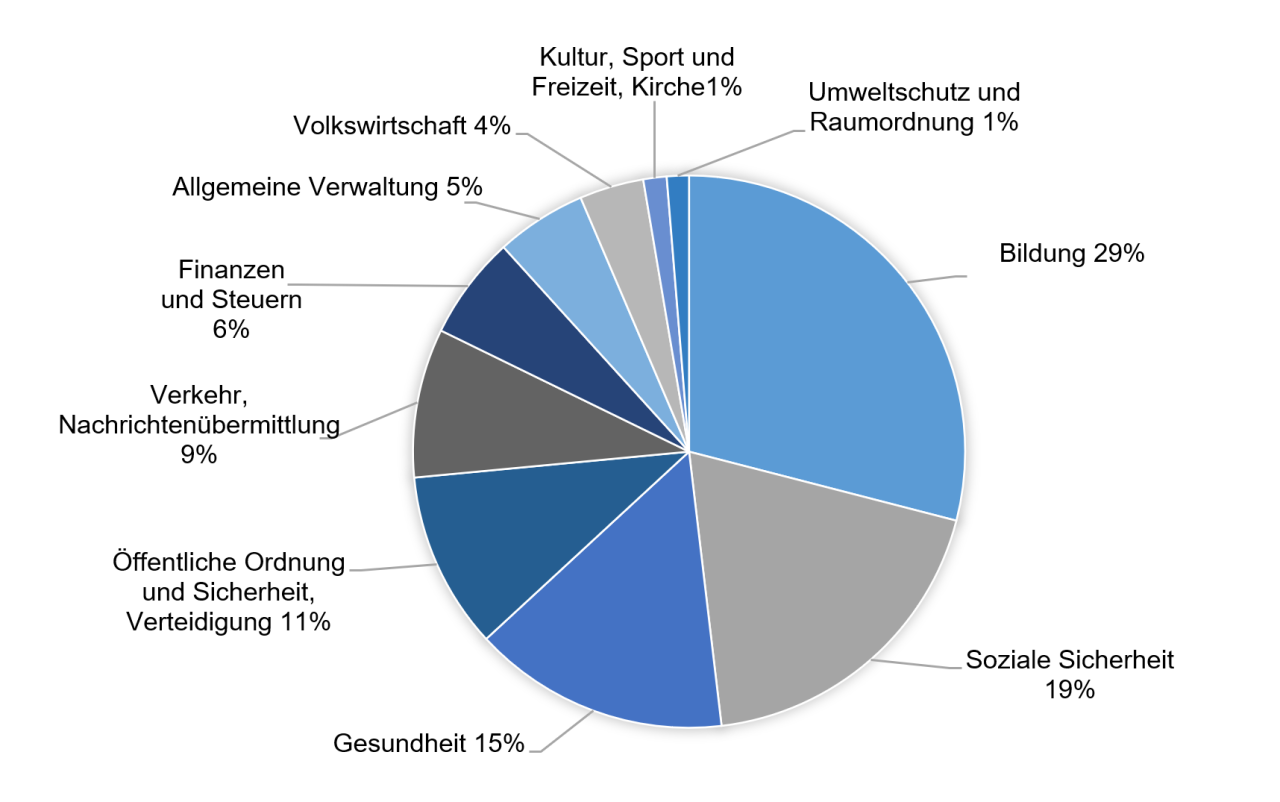

Aufwand der Finanzierungsrechnung 2023 nach Funktion

Für welche Zwecke werden die Aufwände verwendet? Diese Frage wird in der funktionalen Gliederung[1] beantwortet, anhand derer sich alle Aufwände und Erträge der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung einem Aufgabenbereich (Funktion) zuordnen lassen. In der folgenden Grafik werden die Aufwendungen der Finanzierungsrechnung 2023 – alle Aufwendungen der Erfolgsrechnung (ohne Abschreibungen) und der Investitionsrechnung – nach Aufgabengebieten kategorisiert.

Der Bereich Bildung (z.B. Volksschule, Berufsbildung) stellt im Finanzhaushalt des Kantons Aargau im Jahr 2023 mit rund 1,9 Milliarden Franken oder 29 % des Aufwands die mit Abstand grösste Position dar. An zweiter Stelle folgt mit rund 1,2 Milliarden Franken die Soziale Sicherheit (z.B. Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen) und an dritter Stelle mit 980 Millionen Franken der Bereich Gesundheit (z.B. Spitäler, Kranken- und Pflegeheime). Weitere grosse Aufgabengebiete sind Sicherheit, Verkehr sowie Finanzen und Steuern (v.a. aufgrund der Einlagen in die Ausgleichsreserve und des Schuldenabbaus).

Aufwand der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen

Die Aufwände der Erfolgsrechnung können auch in Sachgruppen (Aufwandarten) eingeteilt werden.

Der Transferaufwand stellt dabei die grösste Position dar. Im Jahr 2023 machte der Transferaufwand – darunter insbesondere Beiträge an Institutionen (z.B. Spitäler, Hochschulen, Heime und Werkstätten, Verkehrsbetriebe) sowie an Private (z.B. Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen) – mit 2,8 Milliarden Franken 45 % des gesamten Aufwands aus. Die Personalaufwände des Kantons (inkl. Löhne der Lehrpersonen) beliefen sich auf 1,8 Milliarden Franken. Der übrige Aufwand betrug 13 % des Gesamtaufwands, wobei darunter auch rein buchhalterische Positionen subsummiert sind.

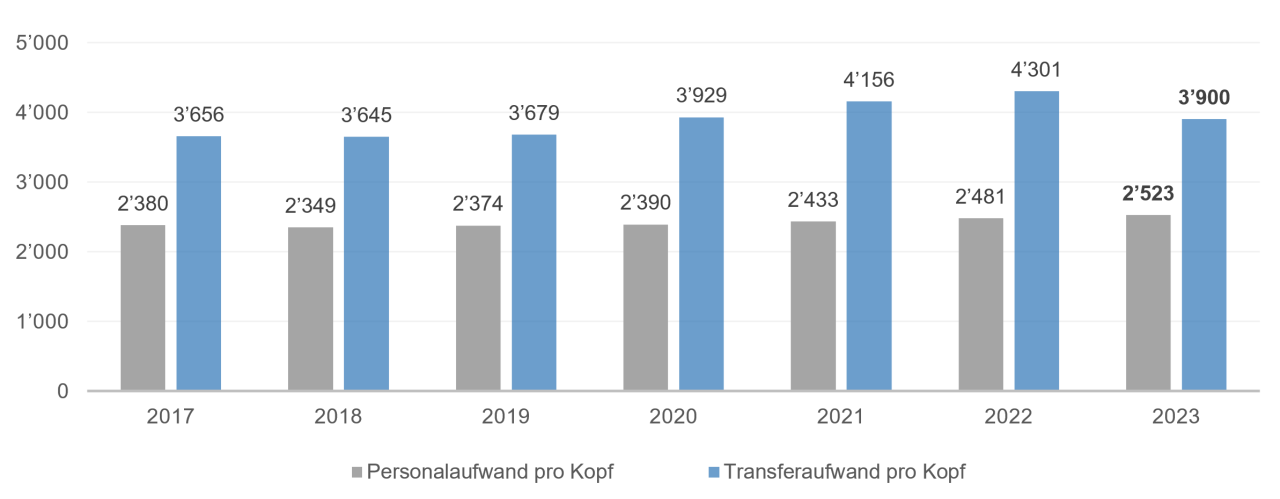

Transferaufwand und Personalaufwand pro Kopf

Ein Blick auf die Entwicklung der zwei grössten Aufwandpositionen zeigt, dass diese im Verhältnis zur Bevölkerung seit 2017 relativ stabil geblieben sind (vgl. Abbildung 5). Der Anstieg des Transferaufwands in den Jahren 2020 und 2021 ist vorab auf die coronabedingten Zusatzaufwände zurückzuführen, während 2022 insbesondere die Rückstellung zugunsten des KSA ins Gewicht fiel.

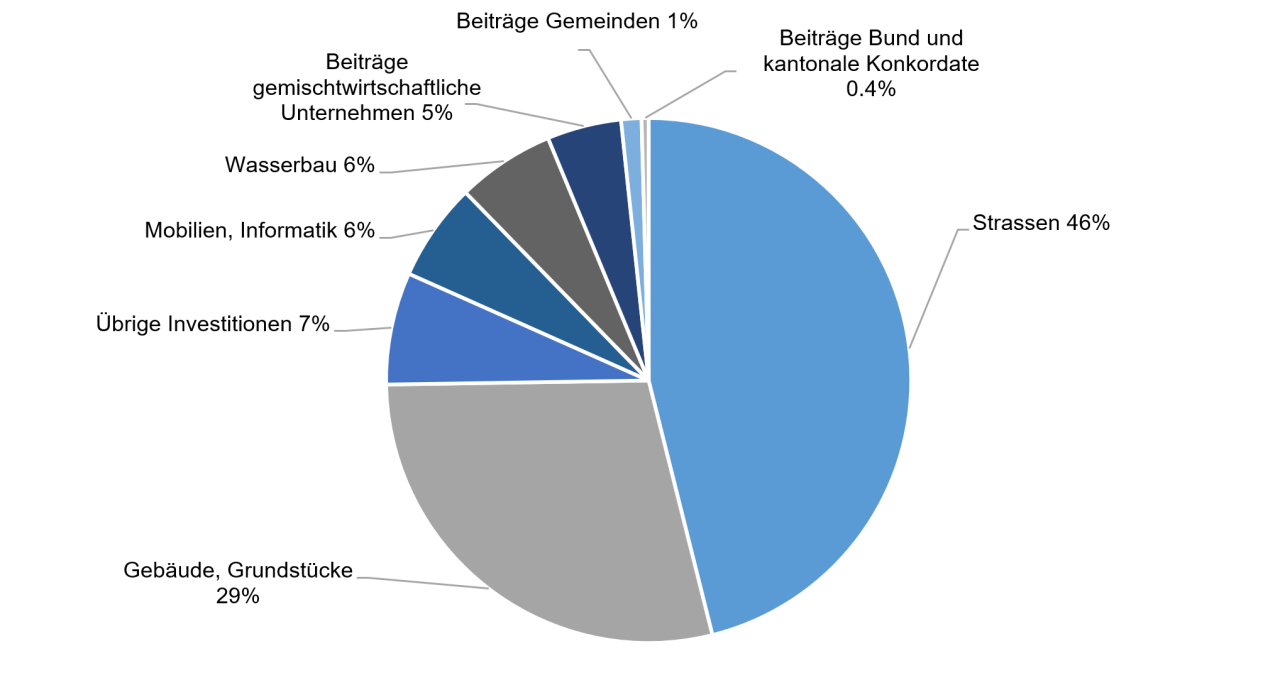

Investitionsaufwand nach Hauptbereichen

Der Investitionsaufwand lag im Jahr 2023 bei 246 Millionen Franken (2022: 292 Millionen Franken). Davon wurden mit 113 Millionen Franken beziehungsweise 46 % am meisten für Investitionen in Bau und Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen verwendet. Für diese Investitionen besteht im Kanton Aargau eine Spezialfinanzierung. Für Gebäude und Grundstücke wurden 2023 70,5 Millionen Franken (29 %) investiert.

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad – eine zentrale Finanzkennzahl aus dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) – gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % werden die Nettoinvestitionen vollständig selbst getragen und Schulden abgebaut. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Gemäss HRM2 sollte der Selbstfinanzierungsgrad je nach Konjunkturlage bei über 100 % (Hochkonjunktur), bei 80 bis 100 % (Normalfall) oder bei 50 bis 80 % (Abschwung) liegen. Eine einjährige Betrachtung des Selbstfinanzierungsgrades ist nicht aussagekräftig.

Ein Blick auf die letzten neun Jahre zeigt, dass der Selbstfinanzierungsgrad des Kantons Aargau zunächst unter 100 % lag. Im Jahr 2016 führte das negative Rechnungsergebnis zu einem Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 25,3 %. In den Jahren 2017 und 2018 hingegen trugen zum einen Erträge aus Sondereffekten und zum anderen ein gegenüber 2016 etwas tieferes Investitionsvolumen zu einem sehr hohen Selbstfinanzierungsgrad bei. Seither befindet sich der Selbstfinanzierungsgrad bei etwas über 200 %, wobei der grosse Überschuss 2021 nochmals zu einem deutlich höheren Selbstfinanzierungsgrad geführt hat.