StorMe ist die schweizweit zentrale Datenbank für die Erfassung und Dokumentation von Naturereignissen für die Prozesse Wasser, Rutschung, Sturz und Lawine.

Controllingbericht Hochwassermanagement Kanton Aargau 2024

Seit 15 Jahren wird die Umsetzung des Hochwassermanagements des Kantons Aargau im jährlichen Controllingbericht dokumentiert. Der vorliegende Bericht zeigt, welche Entwicklung im Hochwassermanagement des Kantons Aargau in den letzten Jahren stattgefunden haben und wo wir heute stehen.

1. Hochwassermanagement

Mit dem Klimawandel, der Zunahme der überbauten und versiegelten Flächen sowie dem Zuwachs an Sachwerten entlang der Gewässer sind vermehrt Hochwasserereignisse mit grossen Schäden zu erwarten. Aktuell gehen ungefähr 50 Prozent aller Überschwemmungsschäden auf oberflächlich abfliessendes Regenwasser zurück. Der Hochwasserschutz ist daher durch ein zielgerichtetes Hochwassermanagement, nachhaltigen Gewässerunterhalt und raumplanerischen Massnahmen sicherzustellen.

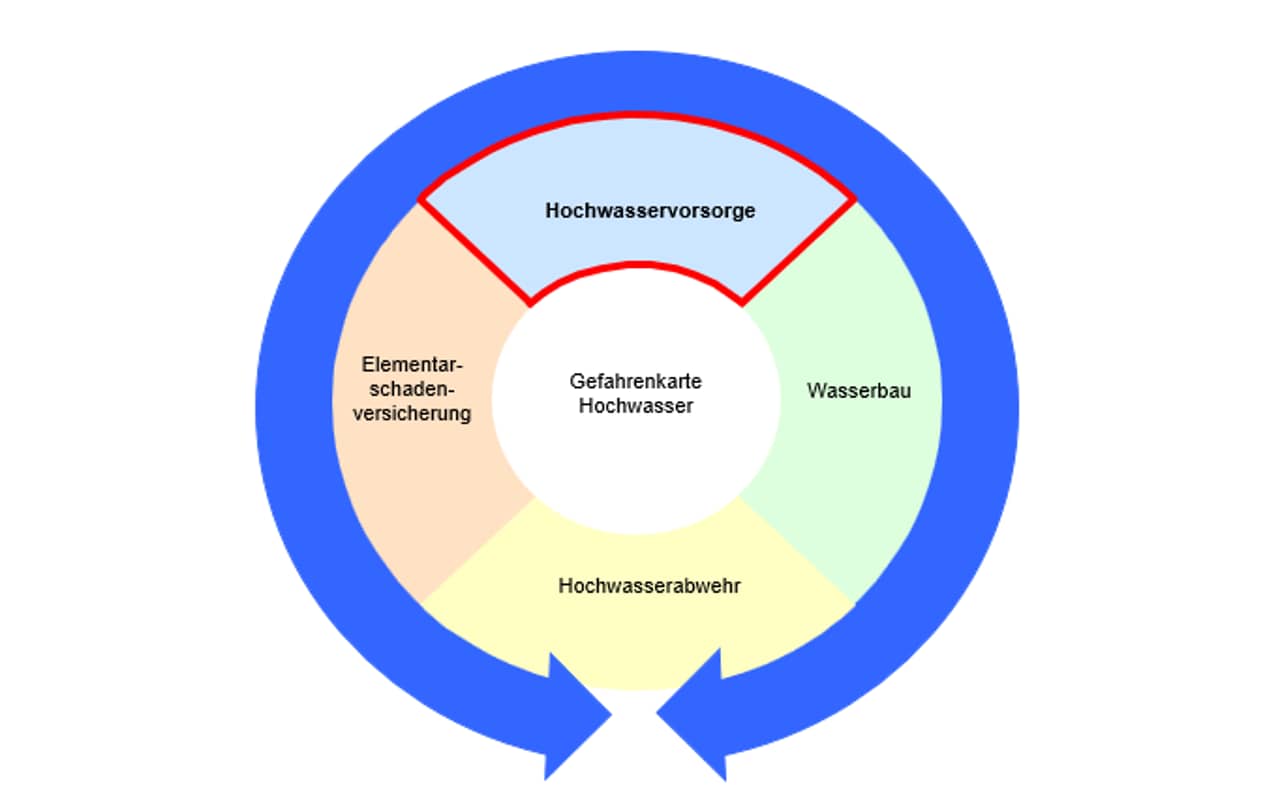

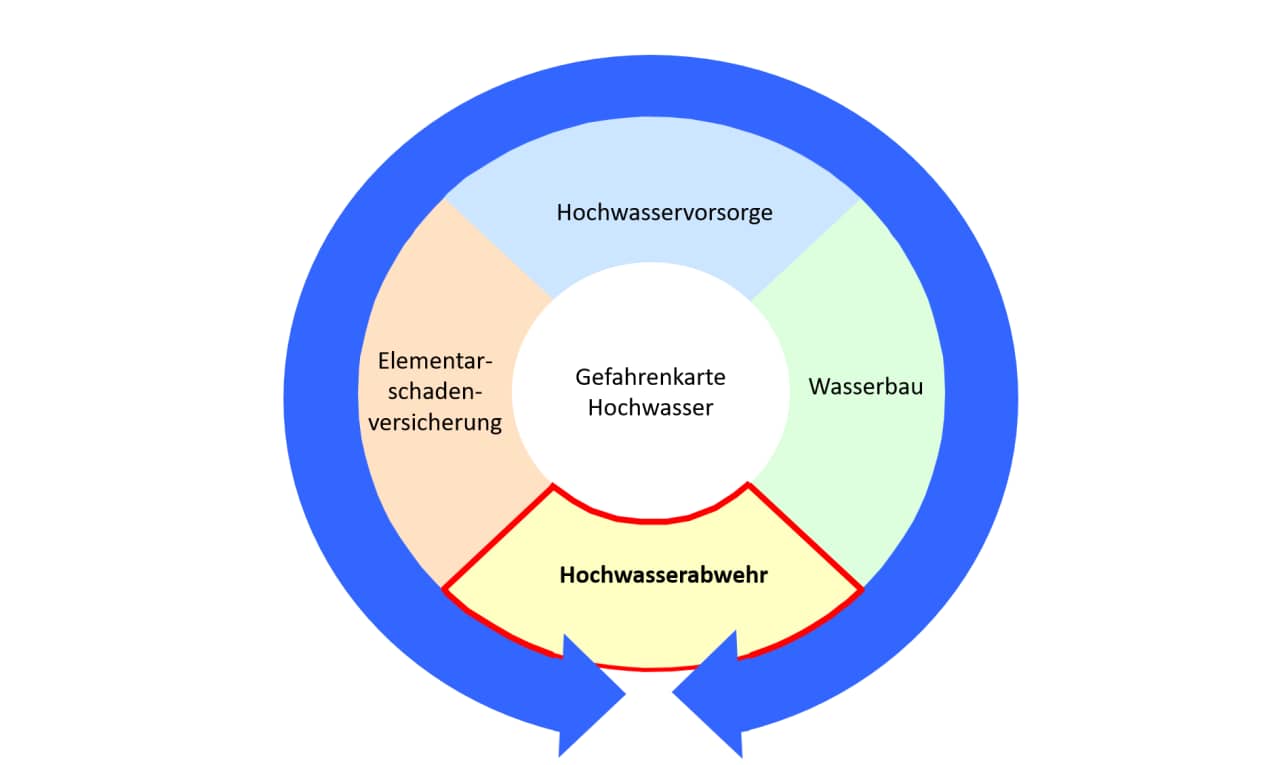

Abbildung 1 zeigt die vier Elemente des Hochwassermanagements im Kanton Aargau – Hochwasservorsorge / Wasserbau / Hochwasserabwehr und Elementarschadenversicherung. Die Gefahrenkarte Hochwasser mit der Massnahmenplanung sind wichtige Gefahrengrundlagen der Hochwasserprävention im Kanton Aargau.

Das Hochwassermanagement im Kanton Aargau koordiniert die Programme und Massnahmen der Akteure von Kanton und Gemeinden. Der vorliegende Controllingbericht, der jährlich erstellt wird, zeigt den aktuellen Stand und die Entwicklung des Hochwassermanagements im Kanton Aargau seit 2009.

Jahresrückblick

Gemäss MeteoSchweiz fielen in den meisten Gebieten der Schweiz im Frühling 2024 überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Ursache der Frühlingsnässe waren die niederschlagsreichen Monate März und Mai. Seit Ende Mai kam es in mehreren Regionen der Schweiz zu Hochwasser und Überschwemmungen. Da nicht immer dieselben Regionen vom Regen betroffen waren, konnte sich die Situation mancherorts zwischenzeitlich wieder etwas entspannen. Die drei Sommermonate zusammen brachten hingegen verbreitet unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen im Bereich von 70 bis 90 % der Norm 1991−2020. Verschiedene heftige Gewitter mit sehr hohen Niederschlagsintensitäten und einer starken Schneeschmelze führten allerdings zu sehr hohen Abflüssen und insbesondere im Süden der Schweiz zu grossen Überschwemmungen und Murgangereignissen mit enormen Schäden und Verlusten an Menschenleben. Bezüglich der Temperaturen registrierte die Schweiz den sechstwärmsten Sommer seit Messbeginn 1864. (MeteoSchweiz 2025: Klimabulletin Jahr 2024. Zürich / BAFU 2024: Hochwasser Sommer 2024. Bern).

Die Hochwassersituation hat sich im Kanton Aargau entlang der grossen Flüsse und Talbäche zwar verschiedentlich zugespitzt, wurde jedoch nie kritisch. Verschiedene lokale Gewitterereignisse führten zu Überschwemmungen in einzelnen Gemeinden. Am stärksten betroffen war die Gemeinde Oberrüti, welche gleich zweimal Schäden aufgrund von Überschwemmungen verzeichnen musste.

2. Hochwasservorsorge

Die Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser in die Nutzungsplanung der Gemeinden ist ein wichtiges raumplanerisches Element des integralen Risikomanagements bei Naturgefahren. Der Hochwasserschutz gehört zur Grundaufgabe jeder Nutzungsplanung und wird bei jeder Revision der Nutzungsplanung sowie bei Sondernutzungsplanungen wie Erschliessungs- und Gestaltungspläne berücksichtigt.

Angepasste Bauweisen und Nutzungen sowie Objektschutzmassnahmen machen Gebäude widerstandsfähiger gegen Naturgefahren.

2.1 Raumplanung

2.1.1 Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser innerhalb der Bauzone

Abbildung 3 zeigt den Bearbeitungsstand der Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser in den Gesamtrevisionen der Nutzungsplanungen innerhalb der Bauzone. Aufgrund der Gemeindefusionen in der Vergangenheit hat sich die Anzahl Gemeinden im Kanton Aargau bis im Jahr 2024 auf insgesamt 197 reduziert. In zwölf (sechs Prozent) der insgesamt 197 Gemeinden im Kanton Aargau weist die Gefahrenkarte Hochwasser keine oder unbedeutende Hochwasserschutzdefizitflächen auf. Eine Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser erübrigt sich. In 123 Gemeinden (62 Prozent) war Ende 2024 die Umsetzung rechtskräftig. In 62 Gemeinden (32 Prozent) war der Planungsprozess der Umsetzung in Bearbeitung. Erfreulicherweise ist seit 2024 bei keiner Aargauer Gemeinde die Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser in die Nutzungsplanung noch ausstehend.

Die obenstehende Grafik wird in Abbildung 4 räumlich visualisiert. Alle Gemeinden haben mit der Umsetzung gestartet oder die Gefahrenkarte Hochwasser bereits rechtskräftig umgesetzt. Die Entwicklung ist erfreulich und zeigt in die richtige Richtung. Dennoch wird deutlich, dass es weiterhin einen grossen Effort und eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten braucht, damit die Gefahrenkarte Hochwasser baldmöglichst kantonsweit rechtskräftig umgesetzt ist und präventiv wirksam wird.

2.1.2 Umsetzung der Gefahrenkarte Hochwasser ausserhalb der Bauzone

Das Freihaltegebiet Hochwasser umfasst alle Gebiete ausserhalb der Bauzone, welche gemäss der Gefahrenkarte Hochwasser und Gefahrenhinweiskarte Hochwasser bei einem Extremhochwasserereignis überschwemmt werden. Heute bestehende Überflutungsgebiete ausserhalb des Siedlungsgebiets sind wichtig für die Retention oder als zusätzliche Abflusskorridore im Ereignisfall. Solche Gebiete gilt es planerisch zu schützen und von weiterer Bebauung freizuhalten. Es ist zu verhindern, dass überschwemmungsgefährdete Gebiete eingezont und überbaut werden.

Die Gemeinden sichern das Freihaltegebiet Hochwasser von übergeordneter Bedeutung (Gebiete für Überschwemmungen entlang von Flüssen und Haupttalbächen, Retentionsflächen, Abflusskorridore, etc.) in der Nutzungsplanung, indem sie eine überlagerte Freihaltezone Hochwasser im Kulturlandplan festlegen. Abbildung 5 zeigt den Bearbeitungsstand der Umsetzung des Freihaltegebiets Hochwasser in den Gesamtrevisionen der Nutzungsplanungen ausserhalb der Bauzone.

In fünf Gemeinden (3 Prozent) der insgesamt 197 Gemeinden im Kanton Aargau weist die Gefahrenkarte Hochwasser keine oder unbedeutende Flächen auf. Eine Umsetzung des Freihaltegebiets Hochwasser erübrigt sich. 72 Gemeinden (37 Prozent) haben bis Ende 2024 die Umsetzung rechtskräftig abgeschlossen. In 83 Gemeinden (41 Prozent) war der Planungsprozess der Umsetzung in Bearbeitung. In 37 Gemeinden (19 Prozent) ist die Umsetzung des Freihaltegebiets Hochwasser noch ausstehend.

2.1.3 Umsetzung der Gewässerräume in der Nutzungsplanung

Um die Gewässerfunktionen wie Lebensräume für Tiere und Pflanzen und die Hochwassersicherheit zu gewährleisten, muss den Gewässern in unserer intensiv genutzten Landschaft ausreichend Raum zugewiesen werden. Dafür wurde mit der revidierten eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung im Jahr 2011 der sogenannte Gewässerraum definiert, der von Bauten freizuhalten ist und nur extensiv bewirtschaftet werden darf.

Der Gewässerraum ist bei raumplanerischen Tätigkeiten und Bauvorhaben ebenso zu berücksichtigen wie bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Die örtlichen Gegebenheiten pro Gewässerabschnitt werden im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanungsrevision durch die Gemeinden im Detail analysiert und die daraus resultierenden Gewässerräume werden in den Zonenplänen und in der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde grundeigentümerverbindlich umgesetzt. Weitere Informationen zu den Gewässerräumen finden sich auf der kantonalen Website

(Gewässerraum gemäss Gewässerschutzverordnung).

Bis Ende 2024 waren die Gewässerräume in 57 (29 Prozent) der 197 Gemeinden flächendeckend umgesetzt, siehe Abbildung 6. Zwei Gemeinden verfügen über keine Gewässer und sind daher von der Umsetzung befreit. In weiteren 13 Gemeinden (7 Prozent) ist die Umsetzung teilweise erledigt, es verbleiben dort noch Pendenzen, welche die Gemeinden umzusetzen haben. Weiter sind rund 103 Gemeinden im Umsetzungsverfahren im Rahmen einer Nutzungsplanungsrevision oder einer Teiländerung (53 Prozent). Nur noch 22 Gemeinden (11 Prozent) haben die Umsetzung noch nicht an die Hand genommen.

2.2 Objektschutzmassnahmen

2.2.1 Sichereheit für Neu-, An- und Umbauten

Gemäss § 52 des kantonalen Baugesetzes (BauG) müssen alle Bauten und Anlagen genügend sicher vor Hochwasser und anderen Naturgefahren sein. In Gefahrengebieten wird deshalb bei der Eingabe eines Baugesuchs ein Nachweis des Überschwemmungsschutzes gefordert. Die Grundlagen sind die Gefahrenkarte Hochwasser, die Gefahrenhinweiskarte Hochwasser und bekannte Gefährdungen wie vergangene Überschwemmungen und Schadenerfahrungen der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV).

Als kostenlose Dienstleistung bietet die AGV den Baubewilligungsbehörden die materielle Prüfung des Hochwasserschutznachweises an. Planenden empfiehlt die AGV, bereits in der Konzeptphase den Schutz vor Naturgefahren einzubeziehen. Je früher Naturgefahren bei Bauvorhaben einbezogen werden, umso besser können nötige Schutzmassnahmen gestalterisch integriert und Mehrkosten verhindert werden.

Die AGV beurteilte im Jahr 2024 insgesamt 2'712 Gebäudeplanungen hinsichtlich ihrer Überschwemmungsgefährdung, siehe Abbildung 7. Wenn nötig wurden Massnahmen auf Basis eines Hochwasserschutznachweises definiert oder freiwillige Massnahmen empfohlen. Zudem weist die AGV auf potenzielle Gefährdungen gemäss Gefährdungskarte Oberflächenabfluss und seit 2023 auch auf potenzielle und bekannte Gefahren gemäss Gefahrenhinweiskarte Massenbewegungen und zugehörigem Naturereigniskataster hin.

2.3 Beratungen zu Gebäuden mit erhöhter Gefährdung

Die AGV zeigt Eigentümerinnen und Eigentümern von bestehenden Gebäuden Möglichkeiten auf, ihre Gebäude vor Elementarschäden zu schützen. Die AGV achtet darauf, dass die Massnahmen sowohl technisch geeignet als auch wirtschaftlich sind. Sie kann bis zu 40 Prozent der Kosten für eine Schutzmassnahme übernehmen. Abbildung 8 zeigt ein Beispiel von möglichen Objektschutzmassnahmen mit einer Abschirmung.

Im Jahr 2024 führten die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten der AGV auf Kundenwunsch 901 Beratungen zu Elementarschadenrisiken bei bestehenden Gebäuden durch. In 962 weiteren Fällen erfolgte eine Beratung, die von der AGV angestossen wurde. Wo nötig, empfahl die AGV geeignete Objektschutzmassnahmen. In 114 Fällen unterstützte die AGV die Realisierung des Objektschutzes mit finanziellen Beiträgen. Davon ging es in 28 Fällen um Objektschutz gegen Hochwasser und Oberflächenabfluss und in 86 Fällen um andere Naturgefahren.

Aus dem Präventionsfonds der AGV konnten 2024 Beiträge in der Gesamthöhe von 0.449 Millionen Franken an Objektschutzmassnahmen gesprochen werden (Abbildung 9). Dabei betrug der Anteil zum Schutz vor Hochwasser und Oberflächenabfluss 0.260 Millionen Franken und zum Schutz vor anderen Naturgefahren 0.189 Millionen Franken.

3. Elementarschadenversicherung

3.1 Aargauische Gebäudeversicherung

Mitte Juli 2024 zog ein kleinerer Hagelzug durch das Fricktal und verursachte in der Region Schäden, insbesondere auch durch lokale Überschwemmungen. Nur einen Monat später, am 12. August, folgte ein grosses Gewitterereignis, das durch verschiedene Hochwasserschäden gekennzeichnet war. Es kam jedoch auch zu Sturmschäden, wobei Hagelschäden deutlich weniger ausgeprägt waren. Das grösste Unwetterereignis des Jahres ereignete sich am 1. September. Auch bei diesem Ereignis war Hochwasser der dominierende Prozess, gefolgt von Hagel und Sturm.

Die Schadensumme hat über die letzten Jahre zugenommen, siehe Abbildung 10. Unwetterereignisse mit Starkniederschlägen treten vermehrt auf. Fallen innert kurzer Zeit grosse Wassermengen an, können diese nicht mehr versickern. Die Probleme und Schäden durch Oberflächenabfluss verschärfen sich durch die zunehmende Nutzungsdichte und Versiegelung des Bodens. Schadenanalysen zeigen, dass Oberflächenabfluss für bis zu 50 Prozent der Überschwemmungsschäden verantwortlich ist.

4. Wasserbau

Kann mit raumplanerischen Massnahmen sowie Gewässerunterhalt kein ausreichender Hochwasserschutz gewährleistet werden, fällt diese Aufgabe dem technischen Hochwasserschutz zu.

4.1 Wasserbauliche Massnahmen

Die AGV beteiligt sich gemäss § 11 der Präventionsfondsverordnung seit 2016 finanziell an den Kosten für Wasserbauprojekte, die den koordinierten Objektschutz in der Bauzone bezwecken. Ihr Beitrag beträgt 5 Prozent der Investitionskosten. Im Jahr 2024 sicherte die AGV 0.095 Millionen Franken für drei Wasserbauprojekte zu. Effektiv ausgezahlt an solche Projekte hat die AGV 2024 0.324 Millionen Franken.

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der laufenden Hochwasserschutzprojekte über 1 Million Franken.

Die Projekte werden in Abbildung 11 mit dem entsprechenden Realisierungsstand räumlich in einer Karte dargestellt.

4.2 Aktuelle Wasserbauprojekte

Wigger, Zofingen/Strengelbach

"Die erste Projektetappe Wigger in Zofingen/Strengelbach ist fast fertig gebaut."

Wigger, Zofingen/Strengelbach

Die Abflusskapazität des bestehenden Wigger-Gerinnes in der Region Zofingen ist zu gering und genügt den heutigen Schutzanforderungen nicht mehr. Mit dem Projekt "Hochwasserschutz Wigger" soll dem Fluss wieder mehr Raum gegeben und so die umliegenden Gebiete bei künftigen Hochwasserereignissen geschützt werden.

Ein grosser Teil der geplanten Hochwasserschutzmassnahmen und der ökologischen Aufwertungen an der Wigger auf dem Abschnitt Zofingen/Strengelbach wurden im Jahr 2024 umgesetzt. Die Dimensionen der Gewässeraufweitungen und der neuen Damm- und Ufererhöhungen sind vor Ort nun gut ersichtlich. Es fehlen noch die Ausgestaltung des Gerinnes, einige ökologische Strukturen und die Bepflanzung. Das Projekt wird voraussichtlich bis im Herbst 2025 fertiggestellt.

Rombachbächli, Aarau/Küttigen

"Quartier in Aarau und Küttigen vor Rombachbächli besser geschützt"

Rombachbächli, Aarau/Küttigen

Am Rombachbächli, einem ehemals wilden Seitenarm der Aare, wurde im Jahr 2024 ein Hochwasserschutzprojekt abgeschlossen. Die Gefahrenkarte Hochwasser zeigt, dass das Gerinne des Rombachbächli – trotz den vorangegangenen Massnahmen – selbst für kleine Hochwasser nicht ausreichend ist. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Hochwasserschäden.

Um die Hochwassersicherheit zu erhöhen, wurde das Gewässer verbreitert und vertieft, wobei an einigen Stellen der Bau von Stützmauern erforderlich war. Zusätzlich ersetzten zwei moderne Holzbrücken die alten Fussgängerbrücken. Diese Massnahmen schützen nun ein Quartier in Aarau und Küttigen effektiver vor Überschwemmungen. Gleichzeitig wurde der ökologische Wert des Gewässers und ein wertvoller Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten wiederhergestellt.

Reuss, Reusstal

"Hochwasserschutz Reusstal: Entscheid Bestvariante im Abschnitt Dietwil-Oberrüti"

Reuss, Reusstal

Im aargauischen Reusstal bestehen auf dem Abschnitt zwischen Dietwil und Bremgarten Defizite beim Schutz vor Hochwasser. Der dringendste Handlungsbedarf besteht im südlichsten Abschnitt Dietwil-Oberrüti infolge des dortigen, sanierungsbedürftigen Zustands der Reussdämme. In einem Variantenstudium wurden verschiedene Linienführungen für einen neuen Reussdamm einander gegenübergestellt. Die Varianten unterscheiden sich primär durch das Ausmass der gesetzlich erforderlichen Dammrückverlegungen für einen grösseren Gewässerraum. Die Bewertung der erarbeiteten Varianten erfolgte über eine umfangreiche Bewertungsmatrix. Weiter wurden die ermittelten Interessen nach den Vorgaben des Raumplanungsrechts abgewogen und stufengerecht aufeinander abgestimmt.

Der Regierungsrat hat nun die Bestvariante festgelegt (siehe Visualisierung). Mit dieser werden die Ziele des Hochwasserschutzes erfüllt. Bei bestmöglicher Erreichung der ökologischen Anforderungen minimiert sie gleichzeitig die Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch eine verstärkte Einbindung von Naturschutzgebieten im Wald. Die Investitionskosten für die Bestvariante werden auf rund 35 Millionen Franken geschätzt. Als nächster Schritt wird, basierend auf der festgelegten Bestvariante, ein Vorprojekt erarbeitet.

Dorfbach, Wettingen

"Die Bevölkerung von Wettingen stimmt dem Kredit für den Hochwasserschutz zu"

Dorfbach, Wettingen

An einer gut besuchten Informationsveranstaltung haben Gemeinderat und Kanton Mitte Mai 2024 über das erarbeitete Projekt informiert. Die Wettinger Stimmbevölkerung durfte dann über den Kredit abstimmen. Eine Mehrheit stellte sich hinter den Hochwasserschutz und gab dem Kredit für das Projekt grünes Licht. 68 Prozent sagten Ja bei einer Stimmbeteiligung von 45,9 Prozent.

5. Hochwasserabwehr

5.1 Notfallplanung und -organisation

Seit dem Jahr 2016 rapportieren die Feuerwehren jährlich die getätigten Interventionsvorbereitungen.

Abbildung 12 visualisiert den Stand der Notfallplanung bei den Feuerwehren im Jahr 2024. Alle grün markierten Gemeinden haben im Zeitraum 2016 bis 2024 Interventionspläne erstellt und entsprechende Ausbildungen durchgeführt. Blau markierte Gemeinden haben im Zeitraum 2016 bis 2024 zwar Ausbildung im Bereich Elementarschaden-Intervention betrieben, verfügen jedoch nicht über eigentliche Interventionsplanungen.

6. Gefahrenkarte Hochwasser

6.1 Nachführung Gefahrenkarte Hochwasser

Die Gefahrenkarte Hochwasser ist kein statisches, unveränderliches Instrument. Bedrohungen durch Naturgefahren können sich im Laufe der Zeit ändern und aus Naturgefahrenereignissen können neue Erkenntnisse gewonnen werden. Daher ist die Gültigkeit der Gefahrenkarte Hochwasser nach der Ausführung von Massnahmen an Gewässern, die eine Reduktion der Flächen mit Schutzdefizit zur Folge haben, zu prüfen und bei Bedarf ist die Gefahrenkarte Hochwasser nachzuführen. Die nachgeführten Daten werden zeitnah auf dem kantonalen Geoportal AGIS (> Gefahrenkarte Hochwasser) publiziert.

2024 wurde die Gefahrenkarte Hochwasser in sechs Gemeinden nachgeführt, siehe Abbildung 13. Auslöser für die Nachführungen waren ausgeführte Hochwasserschutzprojekte wie beispielsweise das Hochwasserschutzprojekt entlang der Jonen in der Gemeinde Jonen.

6.2 Naturereigniskataster

Im Jahr 2024 wurden in den sieben Gemeinden Kaiseraugst, Olsberg, Möriken-Wildegg, Teufenthal (AG), Dürrenäsch, Oberrüti und Dietwil Hochwasserereignisse im kantonalen Naturereigniskataster registriert, siehe Abbildung 14. Trotz regnerischem Frühling, führten mehrheitlich lokale Gewitterereignisse zu Überschwemmungen. Die Ereignisse entstanden aufgrund von ausufernden Bächen und durch Oberflächenabfluss. Da die Flüsse im Kanton Aargau im Jahr 2024 keine kritischen Abflüsse führten, kam es zu keinem Beavereinsatz. Der Einsatzort des Beavers am Rhein in Wallbach ist seit 2024 nicht mehr gegeben, weil dort ein anders Schutzsystem (Dammbalkensystem) installiert worden ist.

Gleich von zwei von zwei Hochwasserereignissen wurde im Jahr 2024 die Gemeinde Oberrüti heimgesucht. Bei beiden Ereignissen ist es an verschiedenen Bächen zu Ausuferungen gekommen. Verklauste Durchlässe und zu geringe Gerinnekapazitäten haben zu Überschwemmungen geführt. Dabei sind beachtliche Schäden entstanden.

Neben den Überschwemmungen durch ausufernde Gerinne, hat der Prozess Oberflächenabfluss zu grossflächigen Überschwemmungen und Übersarungen und folglich zu Schäden sowohl im Siedlungsgebiet wie auch im Landwirtschaftsland geführt.

Um die Hochwasserereignisse in Oberrüti und im benachbarten Dietwil genauer zu analysieren, wurde eine Ereignisanalyse in Auftrag gegeben.

Die passwortgeschützte WebGIS-Applikation StorMe ist die schweizweit zentrale Datenbank für die Erfassung und Dokumentation von Naturereignissen für die Prozesse Wasser, Rutschung, Sturz und Lawine.

Im Kanton Aargau ist die Abteilung Landschaft und Gewässer für die Ereignisdokumentation und für die Kartierung der Wasserprozesse (Hochwasser, Oberflächenabfluss) zuständig. Die Daten aus StorMe werden kontinuierlich in das kantonale Geoportal AGIS migriert, wie auch unter www.geodienste.ch öffentlich zugänglich gemacht und stehen für Auswertungen und Analysen zur Verfügung: