Bereit für die neue Nutzung

Im April 2022 eröffnete das Museum Aargau den neuen Vermittlungsstandort "Klosterhalbinsel Wettingen". Als dessen Bestandteil wurde das Abthäuschen für die museale Vermittlung restauriert. So erhielten eine Balkendecke und Fragmente der Rankenmalerei an den Wänden im Erdgeschoss sowie das barocke Täfer und die Felderdecke im Obergeschoss ihre historische Farbigkeit zurück.

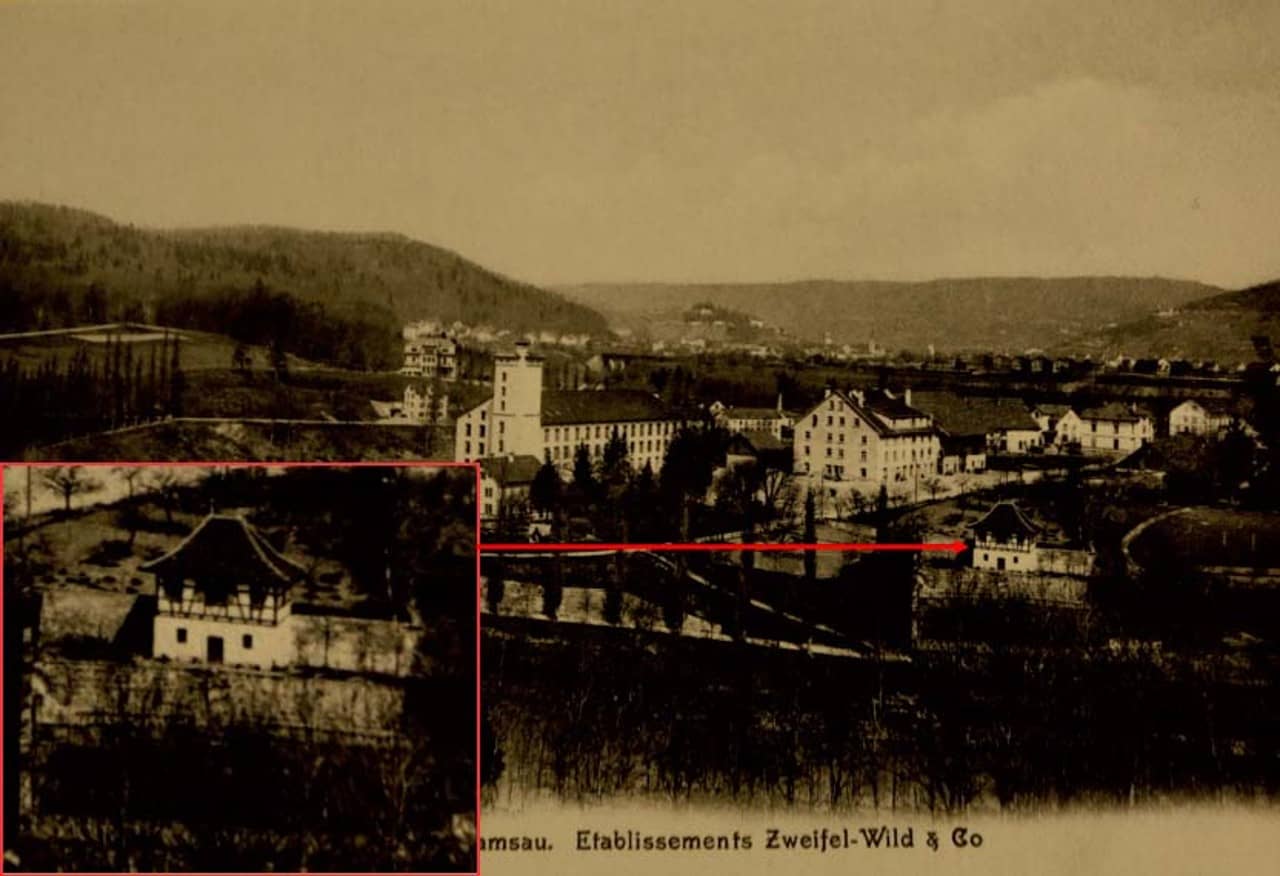

Der Abtgarten mit dem Abthäuschen ist Teil der Klosteranlage. Er liegt an deren westlichem Rand, ausserhalb der eigentlichen Klostermauer. Der obere Bereich des Gartens hatte sein ursprüngliches Aussehen verloren, der untere Teil bewahrte seine dreifache Terrassierung über der Limmat und wurde 2003 mit seiner zentralen Treppe, dem Brunnen und der seitlichen Klostermauer wiederhergestellt. Zwischen den Bereichen thront auf der obersten Terrasse das Abthäuschen mit genauer Ausrichtung der Hauptfassade nach Süden. Von Norden her ist das Abthäuschen wieder durch den Oberen Abtgarten zu erreichen, der nach dem historischen Aufnahmeplan von 1845 wiederhergestellt wurde.

Entdeckung eines Kleinods

2021 wurde das Abthäuschen aus dem Dornröschenschlaf geweckt: 2022 sollte das Museum Aargau den neuen Vermittlungsstandort "Klosterhalbinsel Wettingen" eröffnen. Dafür wurde das Abthäuschen 2021 für die museale Vermittlung im Innern restauriert. Für die Museumsnutzung wurden diverse jüngere Eingriffe rückgebaut. Dabei wurden archäologische Befunde und Malereifragmente freigelegt. Die veränderte Befundlage stellte neue Herausforderungen ans Restaurierungskonzept.

Die Restaurierungsfirma Stöckli AG Stans und die EpprechtArchitekten AG erhielten den Auftrag das Abthäuschen umfassend zu restaurieren. Michelle Jegge befasste sich 2020 während ihres Vertiefungsstudiums in Architektur und Ausstattung an der Hochschule der Künste Bern in ihrer Arbeit mit der restauratorischen Befundsicherung des Abthäuschens. Dafür begab sie sich auf die Suche nach bildlichen Quellen. Es ist erstaunlich, welche Informationen die Quellen zusammen mit den Befunden am Bau enthüllten.

Jüngste Restaurierungen

Bisher war nämlich nicht viel bekannt über das Abthäuschen im romantischen Terrassengarten. Im Archiv der Kantonalen Denkmalpflege ist vermerkt, dass 1988 eine Aussenrestaurierung durch das Architekturbüro Fuhrmann + Partner Architekten erfolgte. 1996 nahm die Restaurierungsfirma Hagenbuch AG aus Oberlunkhofen eine erste Untersuchung des Inneren in Angriff, zu der sie einen Bericht verfasste. Darin ist zu lesen, dass die Wände mit einer ockergelben Kalkfarbenmalerei aus dem 17. Jahrhundert verziert waren. Reste davon mit Schattierungen in hellem Grau und Rändern in braun gebrannter Ockerfarbe hielten die Restauratoren mit Fotografien fest. Da keine Nutzungsanforderung durch die Kantonsschule Wettingen bestand, beliess man die Räume grösstenteils im damaligen Zustand.

2003 erarbeitete das Franz Widmer vom Architekturbüro Widmer + Partner AG eine Nutzungsstudie für das Abthäuschen. Er stufte das Gebäude als geeignet für den Freifachunterricht ein, also für kleine Unterrichtsgruppen. 2018 wurden erste Sanierungskonzepte erarbeitet. Aber wie bereits erwähnt, sollte das Gebäude schlussendlich einem anderen Zweck zugefügt werden. Seine Nutzung war aber auch bereits nicht mehr die, für die es erbaut wurde…

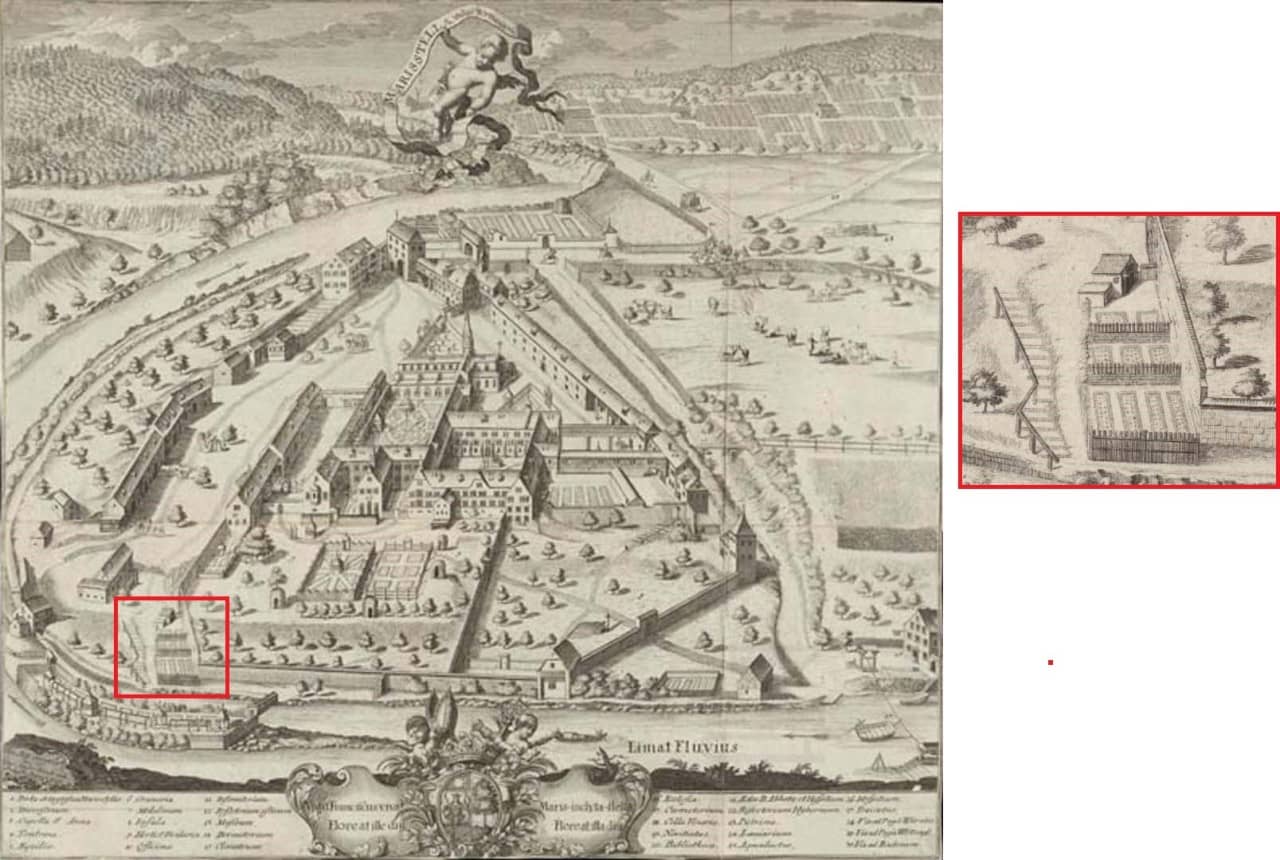

Früheste Darstellung des Abthäuschens

Die erste bekannte Darstellung des heutigen Abthäuschens dürfte um 1720 geschaffen worden sein. Johann Franz Strickler hielt das kleine Gartenhaus mit Gartenanlage fest. Vermutlich war das Gebäude damals einstöckig und unterkellert. Im östlichen Fassadenbereich der Nordseite war der Eingang konzipiert. Archäologisch konnte der ursprüngliche Türdurchbruch lokalisiert werden.

Heutiger Bau

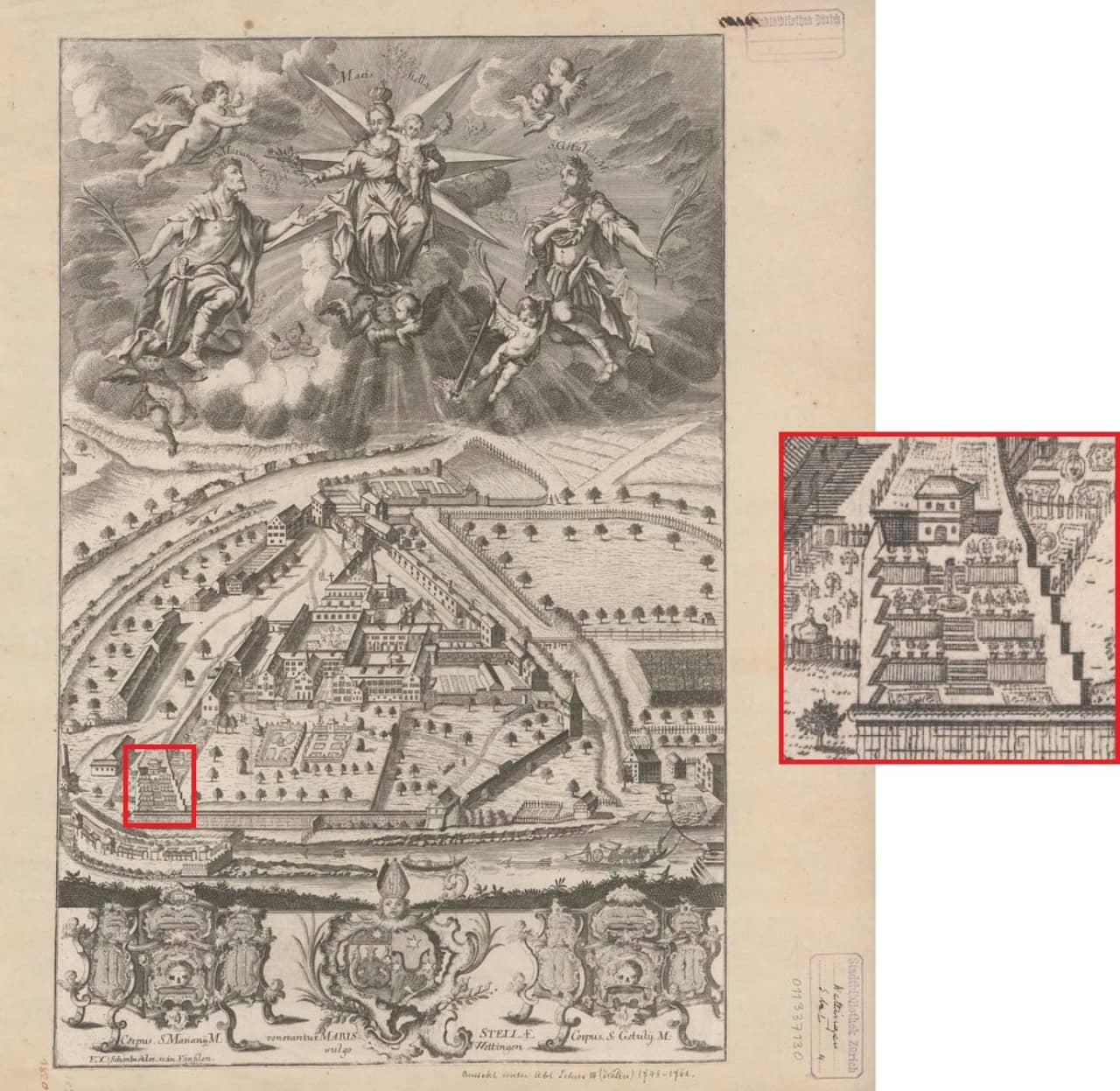

Der heutige Bau wurde um 1726 (d) von Abt Alberich Beusch auf den Grundmauern dieses Vorgängerbaus errichtet. Auf dem Plan "Marisstella vulgo Wettingen" von Franz Xaver Schönbächler wird das Abthäuschen 1745 bereits als zweigeschossiges Gebäude mit einer klaren Fenster- und Türgliederung dargestellt. Aufgrund der archäologischen Befunde weiss man heute, dass das Gebäude nicht genau so realisiert war, dass sich Schönbächler folglich für eine idealisierte Darstellung entschied. Beispielsweise lag die südliche Türe nicht zentral in der Fassade.

Heute besteht der einfache, symmetrische Rechteckbau aus insgesamt vier Geschossen und hatte ursprünglich einen Raum pro Ebene: einen tonnengewölbten Keller, ein gemauertes Parterre sowie ein geriegtes Obergeschoss unter stark geknicktem Walmdach, dessen Dachraum nur über eine Deckenöffnung erreichbar und nicht begehbar ist.

Es diente Abt Alberich Beusch und seinen Nachfolgern als Sommerhaus und als Empfangsraum für Gäste. Dementsprechend war es repräsentativ ausgestattet. Nach der Klosteraufhebung wurde das Gartenhaus mit Anlage wahrscheinlich vom Seminardirektor genutzt. Eine zentrale Treppe erschliesst die Terrassen mit ihren Zierbeeten und einem Brunnen. Was für ein Fest für die Sinne!

Augustin Keller, Sohn des Klosteraufhebers und erster Seminardirektor, schrieb denn auch: "Es ist ein Bijou eines Mönchsgärtchens. Von einem reizenden kleinen Chalet in Holzstil senkt es sich in drei kleinen Terrassen gegen die Limmat hinab, auf der mittleren plätschert verträumt zwischen zierlichen Judenkirschbäumchen ein winziger Springbrunnen, Apfelsinen und Orangenbäumchen mit goldenen Früchten in grünen Töpfen zieren die Brüstungen der drei Terrassen […]".

Restaurierung Erdgeschoss

2021 wurden zuerst die eingezogenen Decken und Zwischenwände sowie die ursprüngliche Treppe aus dem frühen 20. Jh. rückgebaut. Im Erdgeschoss entdeckte man eine ockerfarbige Camaieu-Malerei – eine einfarbige Malerei mit unterschiedlichen Abtönungen – mit Rankenmotiv. Für eine erste Einschätzung wurden von Stöckli AG Stans Musterachsen angelegt. Die freigelegten Muster an den Wänden zeigten den fragmentarischen Zustand der Malerei von 1745. Dies liess darauf schliessen, dass das Abthäuschen im Innern zeitgleich zur Aufstockung reich ausgemalt worden war.

Aufgrund der freigelegten Musterachsen wurde das Restaurierungskonzept geändert. Man entschied sich gegen die geplante reine Konservierung des vorliegenden Zustands und nahm eine vollständige Freilegung, Konservierung und Restaurierung der Malerei von 1745/60 in Angriff.

Zusätzlich wurde die freigelegte Feldermalerei der Bohlenbalkendecke konserviert und restauriert bzw. im westlichen Deckenbereich rekonstruiert. Sie zeigt nun wieder ihre historische Farbigkeit.

Restaurierung Obergeschoss

Der mit raumhohem Täfer ausgestattete Raum im Obergeschoss war mit einer raumumspannenden Malerei versehen, das Deckentäfer mit floralen Motiven auf hellem blaugrauem Hintergrund. Diese Malereien traf das Restauratorenteam teils mehrfach überstrichen an. Partiell war sie sogar aufgrund einer früheren Fenstersanierung beschädigt.

Im Februar 2021 ging man noch davon aus, dass man eine Referenzfläche des umlaufenden Frieses mit aufwändiger Bordürenbemalung von ca. 10 Metern freilegen würde. Überrascht stiess das Restauratorenteam nach den erfolgten Rückbauarbeiten auf die raumumspannende Malerei. Im März 2021 wurde eine vollflächige Freilegung diskutiert, aber aufgrund des fragmentarischen Zustands verworfen. Der besser erhaltene umlaufende Fries konnte glücklicherweise vollständig freigelegt werden.

Nutzung im 19. Jahrhundert als Gärtnerhaus

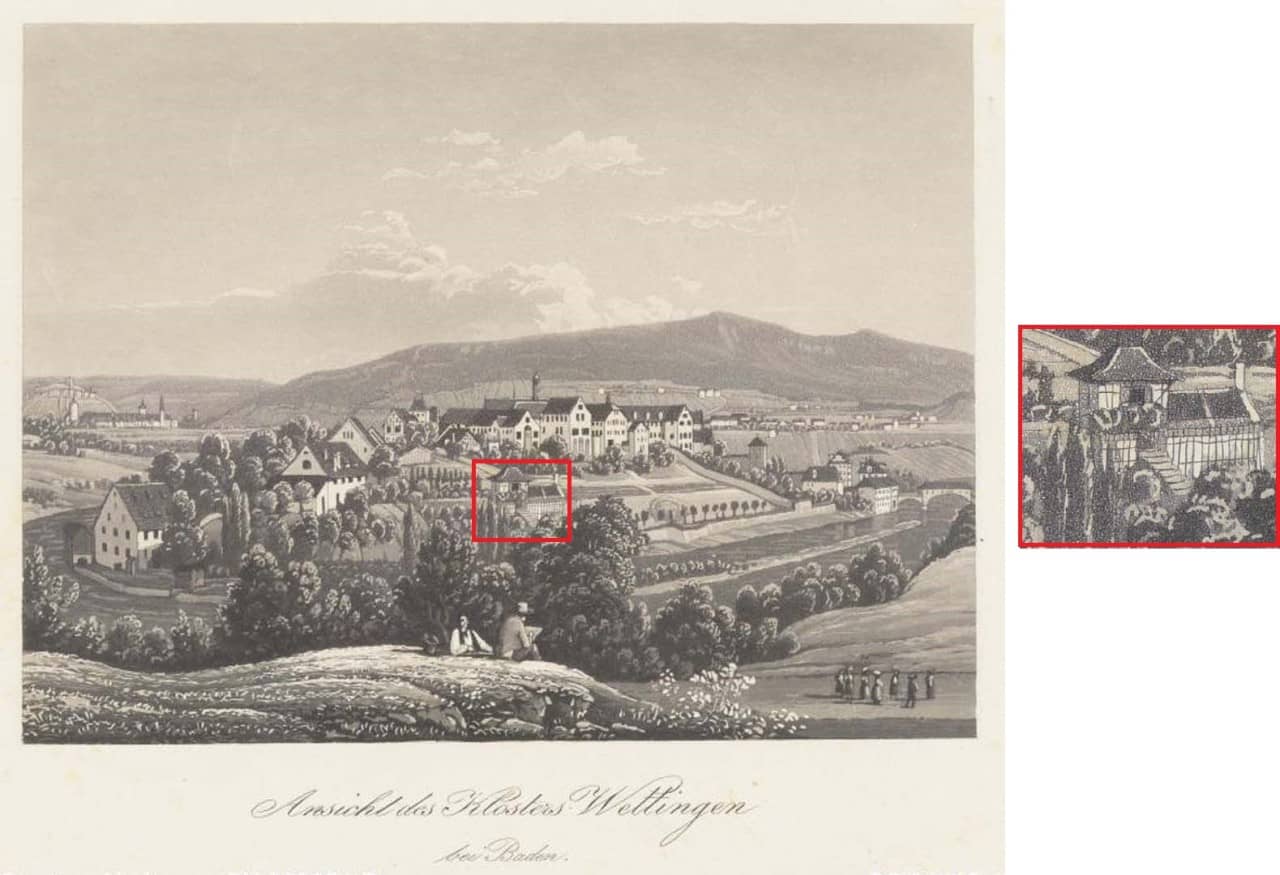

Um 1840 wurde das Abthäuschen einer neuen Nutzung als Gärtnerhaus zugeführt, die Camaieu-Malerei im Erdgeschoss überstrichen. Am Mauerwerk konnte eine Feuerstelle eruiert werden, was darauf schliessen lässt, dass das angebaute Gewächshaus beheizt werden konnte und für die Anzucht diente.

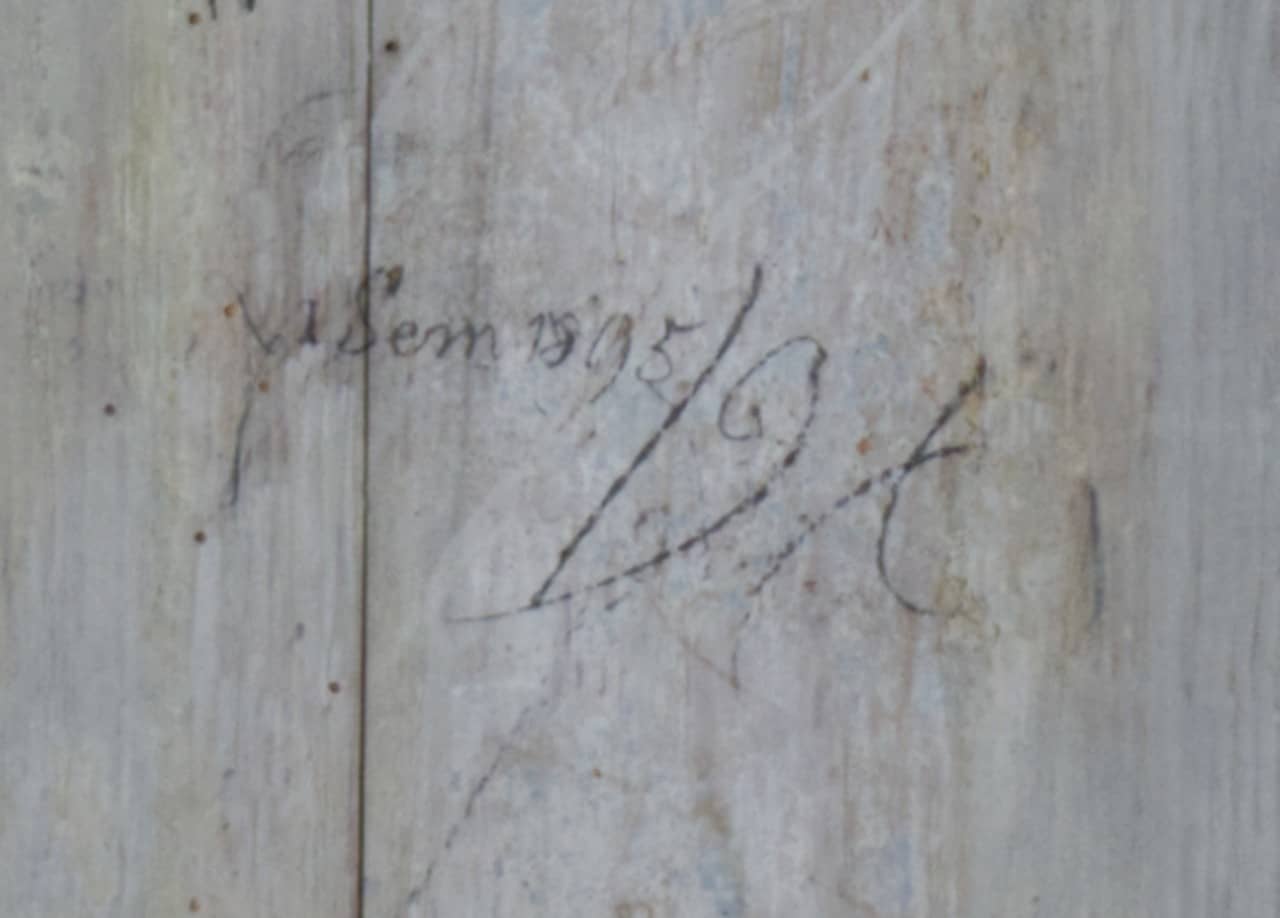

Eine Grafik von 1840 zeigt den Anbau und die äussere Veränderung des Abthäuschens deutlich. Auch wenn die Gestaltung schlichter ausfiel, die Täfermalerei im Obergeschoss dürfte immer noch sichtbar gewesen sein, was eine Bleistiftnotiz von 1895 vermuten lässt.

Eingriffe seit 1910

Eine Fotografie von 1910 zeigt, dass das beheizbare Gewächshaus bereits wieder abgebrochen war. Vermutlich diente das Gärtnerhaus als Abstellraum und als Seminaristenwohnung. Die Wände im Erdgeschoss wiesen mehrere Übertünchungen auf und der Wandputz wurde teilweise durch jüngere Putze ausgewechselt.

Zeitgenössischer Schwarzstahl und barocke Malereifragmente

Zwischenwände und eine neue Treppe in zeitgenössischer Formensprache aus geöltem Schwarzstahl sowie partiell eingezogene Decken zeigen nun die veränderte Nutzung. In seiner neuen Funktion als Vermittlungsraum wird das Abthäuschen seinem Zweck von einst wieder gerecht, wozu ihm auch seine ursprüngliche prächtige Ausstattung verhilft: Gäste sind willkommen – und zwar nicht mehr auf Einladung des Abts, sondern täglich ausser Montag zu Museumsöffnungszeiten. (Franziska Schmid-Schärer)

DSI-WET025 Klosterhalbinsel, Kloster, Abthäuschen, 1726(öffnet in einem neuen Fenster)

Literatur

- Stöckli AG Stans, Restaurierungsbericht, 2021.

- Franz Widmer, Nutzungsstudie, 2003 (WET025-BE-2003-01/001).

- Michelle Jegge, Das Abthaus des Klosters Wettingen, Restauratorische Befundsicherung, Hochschule der Künste Bern, Vertiefung Architektur und Ausstattung, 2020.