Innenrenovation und Restaurierung der Propstei im Kloster Fahr

Im Kloster Fahr trat Propst Pater Hilarius Estermann 2004 zurück und die Führung des Ökonomiebereiches wurde einer kaufmännischen Leitung übergeben. In der Folge wurden die Propsteiräumlichkeiten für neue Nutzungen frei und von 2011 bis 2014 renoviert und restauriert. Dabei entdeckte man im ehemaligen Speisezimmer des Propstes die originalen Farbfassungen der Stuckaturen und die verloren geglaubten Malereien mit der Darstellung der vier Jahreszeiten und des Saturns.

Baugeschichte und Würdigung

Als Exklave des Kantons Aargau gehört das Kloster Fahr seit 2008 zur Gemeinde Würenlos, ist aber vollständig von der zürcherischen Gemeinde Unterengstringen umschlossen. In seiner Organisation weist es ebenfalls eine Besonderheit auf, bildet es bis heute gemeinsam mit dem Kloster Einsiedeln ein Doppelkloster.

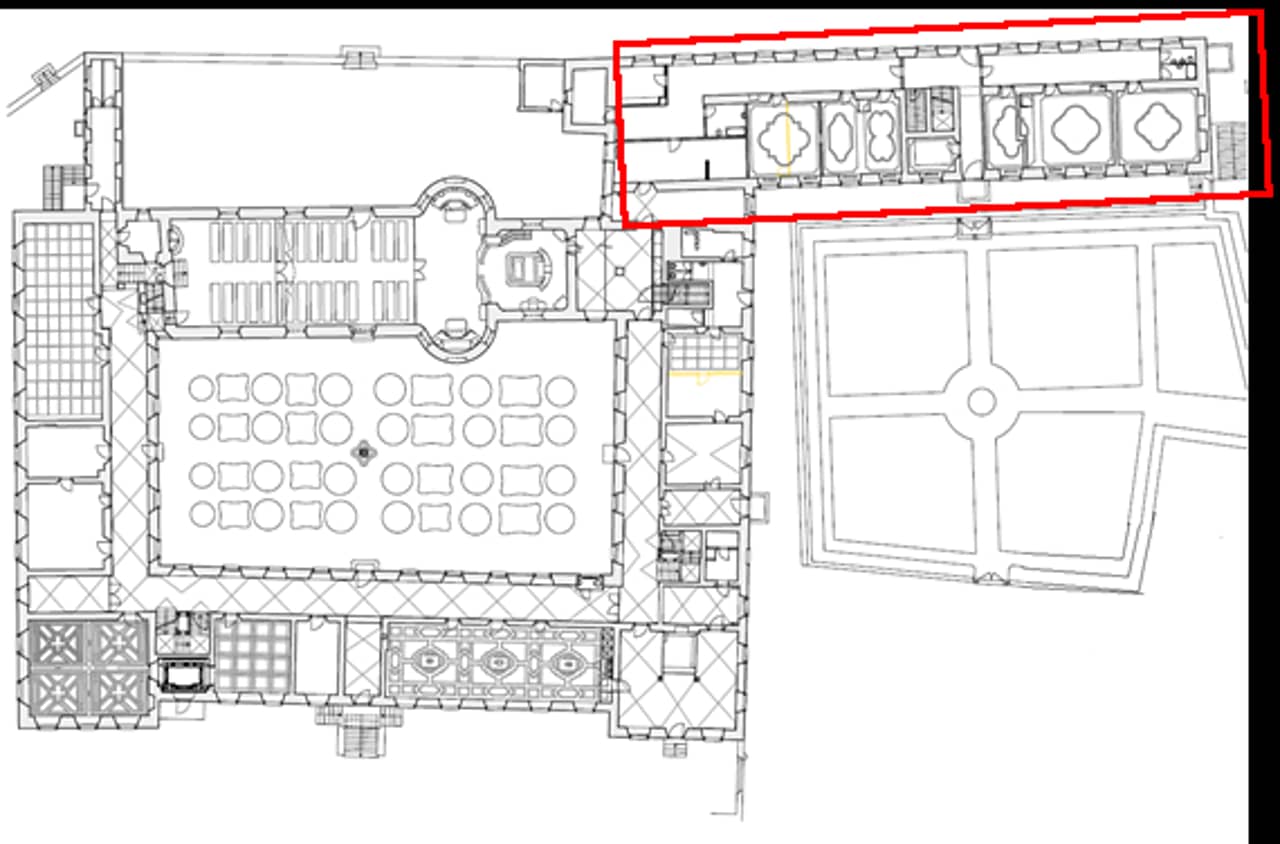

Am 22. Januar 1130 schenkte der Freiherr Lütold II. von Regensberg seinen Grundbesitz „Vare" an der Limmat dem Kloster Einsiedeln als Eigentum. Das Kloster entwickelte sich dank Pachtzinsen der Klostergüter wirtschaftlich sehr gut. Deshalb setzte im späten 17. Jahrhundert eine rege Bautätigkeit ein: Zwischen 1689 und 1734 wurde der Kirchturm renoviert, die Konventflügel errichtet und schliesslich von 1730 bis 1734 die dreigeschossige Propstei von Baumeister Paul Rey aus Muri erbaut. Die Hauptfassade der nordöstlich vom Konventgeviert gelegenen dreigeschossigen Propstei ist die dem Propsteihof zugewandte Südseite mit elf regelmässig angeordneten Fensterachsen und dem zentralen Haupteingang. Die Form- und Farbgebung der Fenster entspricht derjenigen der Konventtrakte.

Anlass für die Renovation

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat sich die Klosteranlage kaum verändert. Von 1895 bis 1897 wurde die Klosterkirche restauriert, von 1908 bis 1912 die Konventgebäude. Bis heute wurden ab den 1960er Jahren etappenweise Innen- und Aussenrestaurierungen vorgenommen. 2004 trat Propst Pater Hilarius Estermann altershalber zurück, der seit 1959 für die Ökonomieverwaltung des Klosters Fahr verantwortlich war. Erstmals in der über 850-jährigen Geschichte des Klosters Fahr delegierte das Kloster Einsiedeln aus personellen Gründen keinen Benediktiner als Propst ins Kloster Fahr. Die Propsteiräumlichkeiten konnten somit einer anderen Nutzung zugeführt und restauriert werden. Die Räume im zweiten Obergeschoss stehen nach wie vor dem Abt zur Verfügung, der mindestens einmal in der Woche im Kloster Fahr weilt. Die übrigen Räume sind gemäss der benediktinischen Aufgabe Räume der Gastfreundschaft.

Im Innern weisen alle drei Geschosse mit einem gegen Norden liegenden Korridor und südseits angrenzenden Wohn- und Arbeitsräumen eine einheitliche Gliederung auf. Der Gewölbekeller dient der Aufbewahrung und dem Verkauf des Klosterweins. Im Erdgeschoss, in dem ursprünglich die Angestellten des Propstes untergebracht waren, befinden sich heute Wohnungen für Angestellte. Im ersten Obergeschoss liegen die ehemaligen Arbeits-, Wohn- und Gasträume des Propstes, die heute als Gästezimmer, Seminarräume und Cafeteria genutzt werden. Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Wohnstube und das Schlafzimmer der Einsiedler Äbte. Deren Ausstattung mit Täfermalereien, einem Turmofen im Régencestil und einem reich intarsierten Himmelbett ist weitgehend im Originalzustand erhalten (1735- 1740).

Neben der neuen Nutzung der Propsteiräume waren die alten Elektroanlagen, die einer Modernisierung bedurften, das grösste und dringendste Problem. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ verfassten 2011 einen Kontrollbericht über die Mängel der Elektroanlagen. Darin wurde festgehalten, dass die gesamte elektrische Installation im Kloster ersetzt werden muss. Neben diesen für die Sicherheit dringenden Anpassungsarbeiten der Elektroanlage hatte die Klostergemeinschaft aus betrieblichen und wirtschaftlichen Gründen Bedarf an einem Seminarraum für 40 bis 50 Personen. Die Propstei bot sich dafür aufgrund ihrer Lage und unabhängigen Zugänglichkeit sowie der Nähe zum Restaurant an.

Elektroinstallationen

Ein Streifen des Tonplattenbodens im Korridor wurde vorübergehend entfernt, um die Elektroleitungen darunter zu führen.

In den Zimmern wurden an den Wänden umlaufende hölzerne Sockelleisten verbaut, welche die neue Elektroinstallationen fassen. In den Räumen, in denen das Täfer gestrichen ist, wurden die Sockelleisten in der gleichen Farbe (Ölfarbe) gestrichen. In den Räumen mit jüngeren holzsichtigem Täfer und Holzböden wurden die Sockelleisten entsprechend holzsichtig belassen.

Fenster

Die Fenster der Propstei stammten alle aus den 1960-er Jahren. Die ältesten Fotos des Klosters zeigen in der Propstei Kreuzstockfenster mit einer barocken Unterteilung. Für die Auftragsvergabe wurde von diversen Fensterbauern eine Offerte und die Erstellung eines Musterfensters in Auftrag gegeben. Neben dem historischen Sprossenbild wurde bei den neuen Fenstern auch auf ein passendes Glas geachtet. Für die Fensterscheiben wurde weisses Tikana-Glas eingesetzt, dessen Oberfläche leicht unregelmässig ist und das nicht reflektiert und sich harmonisch einfügt.

In den Gästezimmern wurden die Beschläge der Fenster in Fensterfarbe gestrichen. In den öffentlichen Räumen mit reicher historischer Ausstattung wurden die Beschläge metallfarbig belassen. Die neuen Fenster tragen mit ihrem guten Wärmedurchgangskoeffizienten zur Energieersparnis bei.

Überraschende Entdeckung

Für den neuen Seminarraum konnten künstlerisch nicht wertvoll ausgestattete Nebenräume zusammengelegt werden. Die Riegelwand, die den heutigen Seminarraum in mehrere Räume unterteilte, wurde abgebrochen, um eine bessere Raumnutzung zu ermöglichen.

Bei den Sondagen für die Renovationsarbeiten stiess man überraschend an der Aussenwand Richtung Friedhof auf ein Malereifragment. Es zeigt rechts des Fensters einen Atlanten. Das Fragment wurde bewahrt und nicht ergänzt. Auf eine Rekonstruktion des verlorenen Atlanten sowie der Architekturmalerei links des Fensters verzichtete man bewusst. Beim Atlanten rechts des Fensters, der zu grossen Teilen erhalten ist, wurden einige Fehlstellen retuschiert, um die Lesbarkeit der Malerei zu erhöhen.

Tradition und Moderne hervorragend verbinden

Bei den umfassenden Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten im Kloster Fahr macht man immer wieder unerwartete Entdeckungen früherer Bau- und Klostergeschichte. Eine barocke Klosteranlage zu sanieren und den Bedürfnissen einer lebendigen Klostergemeinschaft von heute gerecht zu werden, ist eine grosse Herausforderung. Dank dem intensiven und konstruktiven Austausch zwischen Klosterleitung, Architekt und Kantonaler Denkmalpflege konnten Ideen realisiert werden, die Tradition und Moderne hervorragend verbinden. Ein solch gelungenes Beispiel ist der Torricelli-Raum: Aus fünf Abstellräumen entstand ein multifunktionaler Raum für die Klostergäste und Veranstaltungen verschiedenster Art. Das freigelegte Fresko der Gebrüder Torricelli gibt diesem Raum nicht nur den Namen sondern auch ein ganz besonderes Ambiente.

Herrliches Zusammenspiel

Bei den Restaurierungsarbeiten von 2013/2014 konnte die Ausstattung des ehemaligen Speisezimmers im 1. Obergeschoss der Propstei untersucht werden (Raum 17). Die Deckenfresken galten als verloren. Erste Sondagen brachten noch keine Befunde. Doch bei den aktuellen Restaurierungsarbeiten konnten die originalen Farbfassungen der Stuckaturen wie auch die Malereien unter mehreren Farbschichten freigelegt werden. Das Farbpaket wurde chemisch und mit Wasserdampf vorsichtig entfernt.

Der Stuck ist heute wieder in seiner ursprünglichen Feinheit lesbar, Fehlstellen der Malereien wurden sanft einretuschiert.

So ist heute an der Stuckdecke im ehemaligen Speisezimmer das herrliche Zusammenspiel von farbig gefassten Stuckaturen und Malereien von 1756 wieder sichtbar. Dank Notizen im Diarium Vahre Conscriptum von 1756 sind der Stuckatuer Johannes Schuler wie auch der Maler, sein Bruder Antonius Schuler, bekannt. Antonius bemalte das zentrale Stuckmedaillon mit Saturn und den zwölf Himmelszeichen und die vier Eckmedaillons mit den Allegorien der vier Jahreszeiten. Die rahmenden Stuckaturen von Antonius‘ Bruder Johannes Schuler sind teilweise zartrosa gefasst. Der je nach Lichteinfall changierende Farbton hebt sich von der hellgefassten Gipsdecke ab. Die feine Modellierung der direkt an der Decke stuckierten Rocaillen zeigt die grosse Kunstfertigkeit von Johannes Schuler, der auch beachtliche Zürcher Barockbauten mit Stuckdecken ausstattete (Haus zum Rechberg, Zunfthaus zur Meise).